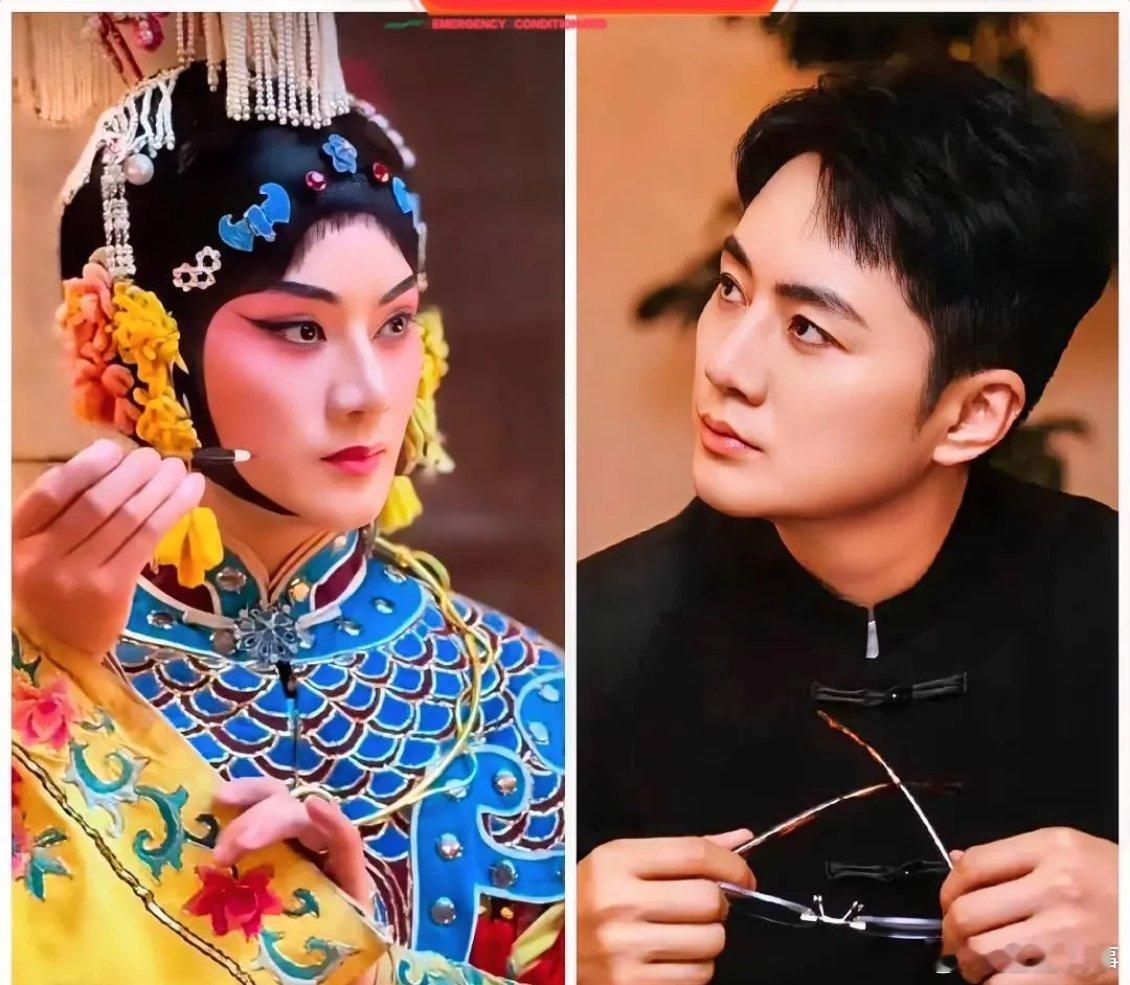

余少群的戏路,像被他那张比花旦还俊的脸划了道圈。《梅兰芳》里一亮相,水袖翻飞间既有女儿态的柔,又藏着骨里的刚,梅葆玖都说他吃透了梅派精髓,可这惊艳也成了无形的框。观众的目光像被定格,离不开那戏台上的红衣与媚眼。他演其他角色时,哪怕是硬汉,身上那股戏曲淬炼出的清雅,总让人觉得少了点粗粝,多了几分不对味。

可这真是框吗?我看未必。影视圈里多少人削尖脑袋想被人记住,他却天生带着独家印记。那张脸、那身段,不是负担,是别人偷不走的招牌。记得有次看他访谈,他轻描淡写地说起练功时的苦,手指关节磨得发白,笑得却云淡风轻。那一刻,你能感觉到他的底气不是靠脸吃饭,而是靠骨子里的韧劲,把传统美学刻进了血脉。

标签化这件事,像一把双刃剑。有人说这是限制,逼得演员只能在固定的圈子里打转。可换个角度,这也是护身符,能让人在茫茫人海中一眼就被认出。余少群的灵气,不在于美得像女人,而在于他能把京剧的规矩和韵味,化成每一个眼神、每一次转身。你看他演戏,哪怕是小动作,手指微微一颤,都像是水墨画里晕开的一笔,留白比浓墨更抓心。

拓宽戏路,未必是去演满脸胡茬的糙汉子,或者故意把嗓子压粗来证明自己。他的路,或许在更懂他的剧本上。比如一个深谙传统文化的故事,让他把这份雅致和角色的灵魂揉在一起,那种碰撞,可能比硬生生的转型更动人。我想起有次在片场听人聊起他,为了一个镜头,反复调整站姿,连灯光师都忍不住嘀咕:这人怎么连影子都好看?这话听着夸张,却点出了他的特别不是刻意为之,而是自然流露。

当然,外界的眼光也不是全无道理。观众习惯了某个形象,就容易戴着有色眼镜去看新角色。这不是他的错,而是市场和认知的惯性。有时候,他在镜头前皱眉,似乎都能让人读出一丝无奈:想突破,又怕失了本色。这种挣扎,谁没经历过?就像我们在生活中,也常被贴上某种标签,努力撕掉时,却发现它早已成了身体的一部分。

再深挖一层,这种标签化其实不只是演员的困境,也是每个人的缩影。你是不是也曾被一句评价定型过?比如老实人工作狂,甚至是长得好看但没脑子。这些话像影子,跟得紧了,就忘了自己还能有别的模样。余少群的故事,像一面镜子,照出我们对自我的纠结:是顺着标签走,还是拼尽全力打破它?

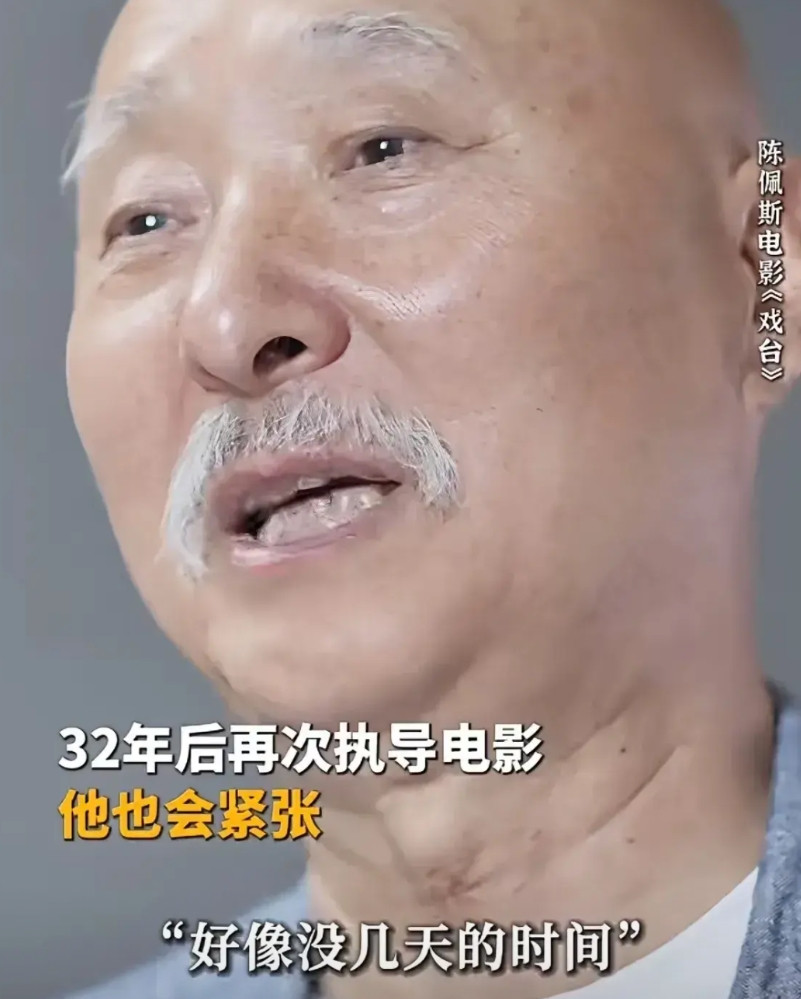

我见过太多人,在这种拉扯中迷失方向。有人彻底放弃,随波逐流地活成别人眼里的样子;也有人咬着牙反其道而行,最后把自己弄得面目全非。但也有少数人,能把限制变成舞台,就像京剧里的套路,看似千篇一律,却能在方寸之间翻出万千花样。余少群的未来,或许就在这里不用急着跳出去,而是学会在这片熟悉的土地上,开出不一样的花。

想想看,如果他接下一个角色,不是单纯的反差,而是带着戏曲底蕴的现代人物,比如一个表面斯文、内心炽热的艺术家,会不会更有嚼头?那种内外的冲突,光是想象就让人期待。他的眼神,本就能讲故事,若再配上合适的剧本,说不定能让观众忘记旧印象,直接沉进新角色。

说到这儿,我倒想起身边一个朋友。她是个设计师,常被人说是小清新,作品风格总被框在温柔那一挂。后来她没硬着头皮去做冷酷风,反而在自己的调性里加了点暗黑元素,结果一炮而红。她跟我说:与其换个壳,不如挖深自己的坑。这话用在余少群身上,也许同样适用。他的坑,已经够独特,只需再挖几铲子,可能就通向另一片天地。

演员的标签化,到底是枷锁还是铠甲?答案可能因人而异。对有些人来说,这是沉重的链条,拉都拉不动;对另一些人,这是天然的盔甲,能挡住不少无谓的风雨。而对余少群这样的存在,我更愿意相信,那是块未经雕琢的玉石,打磨好了,能照亮整条路。你呢,看到他的故事,又会怎么选自己的路?