孩子真正的自觉,并不是一种天赋,而是一种长期被培养和强化的习惯。

(图片来源:摄图网,已获得授权)

很多家长在孩子的成长过程中,都会经常说这样的话:“孩子大了要自觉,学习是他自己的事,我们不可能一辈子盯着他。”

看似理性、理所当然,但忽略了一个最基本的逻辑——孩子天然就缺乏自觉。

1 人性本质:趋利避害,追求即时快乐

从进化心理学的角度来看,人类大脑天生倾向于节省能量、寻求舒适、逃避困难。

这不是缺陷,而是千百年来生存机制留下的印记。

大人也一样:

明知该运动,却想多躺一会儿;

明知该早睡,却忍不住刷手机到深夜;

明知要学习,却总想“明天再开始”。

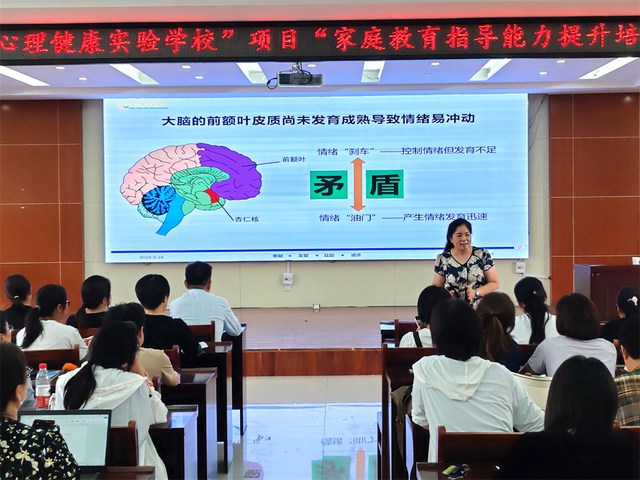

我们自己也常常做不到“自觉”,凭什么要求一个前额叶皮质(负责自控和决策的脑区)尚未发育成熟的孩子,能做到我们大人都难以坚持的事?

心理学家皮亚杰曾明确指出,儿童思维的本质是自我中心的,他们很难理解“未来的收益”,更容易被眼前的诱惑吸引。

也就是说,孩子沉迷游戏、拖延作业,不是他们“不上进”,而是他们的大脑还没准备好自我约束。

2 “自觉”不是天性,而是一种习得的能力

《自控力》一书提出,人的大脑里有两个系统:

一个追求短期快感(本能脑)

一个追求长期利益(理智脑)

前者强大、迅速,后者薄弱、需训练。

孩子的“理智脑”远远没有发育成熟,他们更需要外部的引导和结构化的环境,才能逐渐建立起内在的秩序。

所以,真正的教育,不是指望孩子自动变好,而是帮他把正确的行为,变成习惯。

而习惯的养成,靠的不是说教和指责,而是:

✅ 清晰的规则

✅ 明确的目标

✅ 及时的反馈

✅ 持续的陪伴

举个例子:

如果你只是每天对孩子说“快去学习”,他往往无所适从,转而选择更轻松的事——比如玩手机。

但如果你跟他一起定目标:“今天完成数学练习第20页,背10个单词,完成后可以自由活动半小时”,他就有了明确的路径和可预期的奖励。

这才是“他律”引导“自律”的真正方式。

金芒果国际教育|家庭教育讲座

3 错误的期待,只会造成恶性循环

很多父母口头说“你要自觉”,实际上却是在推卸责任。

孩子成绩差→批评他不自觉→孩子感到挫败→更加厌恶学习→父母更失望……

如此循环,不仅破坏亲子关系,更会彻底击垮孩子的学习动力。

更可怕的是,这种模式容易激发逆反心理——你越说我不好,我越不想做好。

真正聪明的父母,从不轻易期待孩子“自动自觉”。

他们愿意花时间:

✅ 帮孩子分解任务

✅ 制定阶段目标

✅ 陪伴执行过程

✅ 给予真实反馈

他们知道,自觉不是一开始就有的,而是在一次又一次的“做到了”之中积累出来的。

4 最好的教育,是从“他律”走向“自律”

蒙台梭利说:“秩序产生自由。”

真正的自主,不是凭空而来,而是从明确的规则和界限中逐渐生长出来的。

孩子需要先知道“什么该做、什么不能做”,才能逐渐内化为“我要这样做、我不该那样做”。

在这个过程中,父母的角色尤其关键:

你不是监工,而是教练;

你不是指挥官,而是引导者;

你提供的是脚手架——孩子爬升过程中的临时支撑。等他能力够了,你再逐步拆除。

从陪写作业到独立完成,从提醒刷牙到主动洗漱,从督促阅读到自发看书……无一不是如此。

5 接受真实的人性,才能做好教育

我们得承认:

人性偏好懒惰、贪图安逸,这不是羞耻,而是事实。

教育的使命,不是否定人性,而是理解人性、引导人性。

我们希望孩子成为“自觉”的人,不是靠期待和幻想,而是靠每一天的耐心实践:

✅ 当他拖延时,不急不躁,帮他拆解任务;

✅ 当他失败时,不指责不贬低,陪他复盘调整;

✅ 当他成功时,不吝表扬,让他体验“做到”的喜悦。

只有这样,孩子才能慢慢把外在的要求,转化为内在的动力。

教育是一条漫长之路,没有捷径可走。

真正的自觉,从来不是天生的,而是父母用时间、耐心和方法,一点点陪出来的。

放下不切实际的期待,拿起切实可行的行动。

唯有如此,我们才能和孩子一起,走向真正成熟、自信、自律的人生。