1952年,有人询问,是否见过日理万机的毛主席?为何齐白石会回答,每天都能见到呢?

齐白石和毛主席相差三十年,是怎样相遇相知而成忘年交呢?但齐白石赠送毛主席画作,不料对联却写错了字,这事该如何解决?

齐白石为何会赠“废画”,其中有何缘由?毛主席和郭沫若为画作题联,写的又是什么呢?

如果您想知道的,欢迎先点个关注。

1919年,五四运动风雷激荡之际,五十七岁的齐白石踏进北平城门。

这位从湖南湘潭走出的匠人画家不会想到,三十年后竟与同乡毛主席缔结深厚情谊。

而彼时二十六岁的毛主席,正在北大图书馆当管理员,两位湖南同乡如同平行线般生活在同一座城市,却未曾相遇。

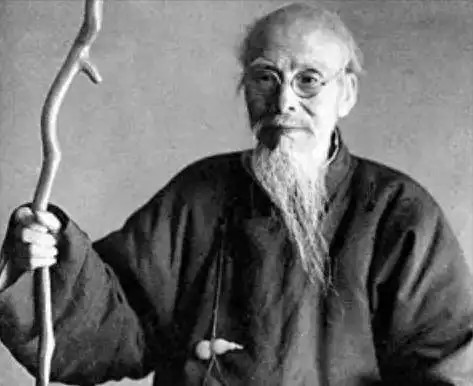

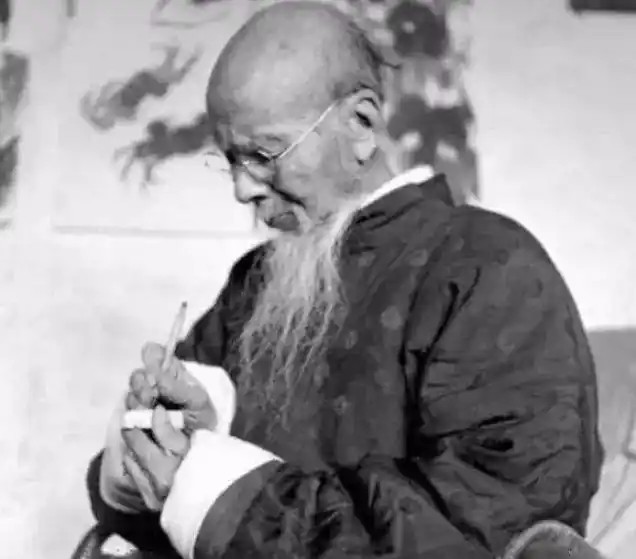

1864年,齐白石出生于湖南湘潭的一个普通农家,家境贫寒的他,只读了半年多私塾便被迫辍学,开启了与锄头、扁担相伴的日子。

一次偶然的机会,他接触到了绘画,凭借着与生俱来的天赋和对绘画的热爱,他踏上了艰辛的学画之路。

他白天在田间劳作,夜晚钻研绘画技巧,从临摹古人画作开始,一笔一画逐渐形成自己独特的风格。

从最初的乡村画匠,到后来声名远扬的“芝木匠”,齐白石一步一个脚印,在艺术道路上艰难前行。

但当时湖南地区连年兵乱,匪患横行,甚至还有谣言传出,说芝木匠发了财,去绑他的票!

生命安全受到严重威胁的齐白石,无奈地在1919年背井离乡,前往北京,试图在这座城市中寻找安身立命之所。

初到北京的齐白石,人生地不熟,生活充满了艰辛,居住在法源寺的几间小屋里,靠着卖画维持生计。

但当时的北京画坛,传统画风占据主导,齐白石独特的绘画风格并不被主流所接受,画作常常无人问津,生活陷入了极度的困境。

但他不断探索创新,逐渐形成“红花墨叶”的独特风格,终于在竞争激烈的北京画坛崭露头角。

两人虽然未曾谋面,但一人为中国革命奋斗,一人在艺术的殿堂显名,彼此的声名早已传入对方耳中,相互钦服。

新中国成立后,此时的齐白石,早已在画坛声名远扬,但内心却始终关注着国家的命运。

这一年,他转寄了湖南老乡周世钊给毛主席的一封信,令他意想不到的是,毛主席很快就亲自写了回信,向他致意。

收到回信的齐白石,既惊讶又感动,因为深知毛主席日理万机,却还能如此重视自己这样普通的艺术家,这份尊重和关怀让他倍感温暖。

因此齐白石亲自操刀,精心为毛主席刻了一朱一白两方姓名章,以此表达感激之意。

从此,伟大领袖与国画大家的缘分正式开启,一段感人至深的忘年交故事拉开帷幕。

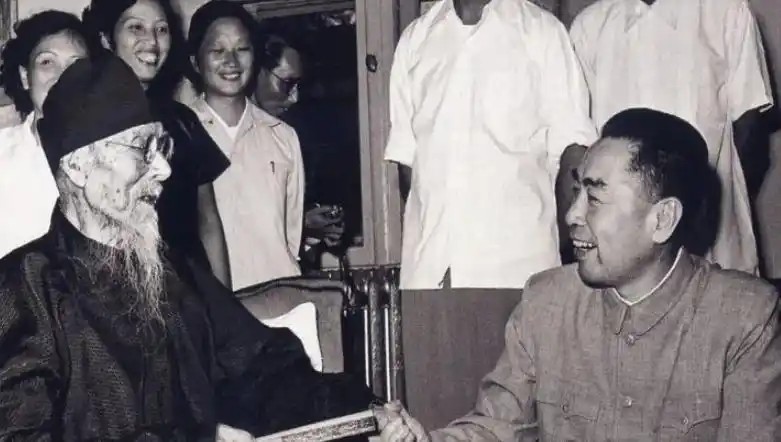

1950年,春节刚过不久,毛主席特意邀请齐白石前往中南海做客,两人一同品茶赏花,畅叙友情,仿佛多年未见的老友。

这次会面让齐白石终生难忘,回到家后,他兴奋地把会见主席的经过,一字不落地告诉了家里人。

每当有朋友或学生来访,他也总是喜欢谈起那天的情形,言语中满是兴奋与自豪。

不久之后,毛主席再次邀请齐白石,到香山双清别墅散步赏花,表示他是齐白石的艺术作品爱好者,今后是否可以收藏先生作品。

齐白石爽朗地说当然可以,其实早在开国大典前夕,齐白石就抑制不住喜悦,精心为毛主席镌刻了两枚寿山石印章,托人送给毛主席。

没过多久,毛主席于中南海再次设宴款待齐白石,并且邀请郭沫若一同赴宴,表达对白石老人赠送印章和画作的感激之情。

齐白石听闻此言,心中大为惊讶,不禁说道自己并未给主席创作过画作,那画究竟是从何而来的呢?

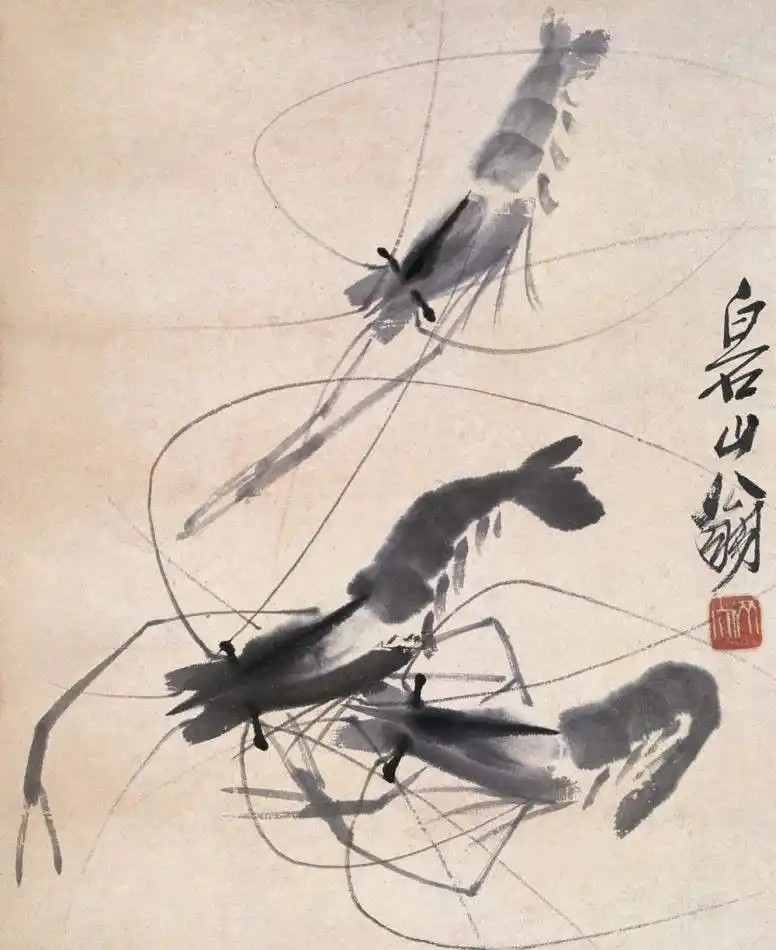

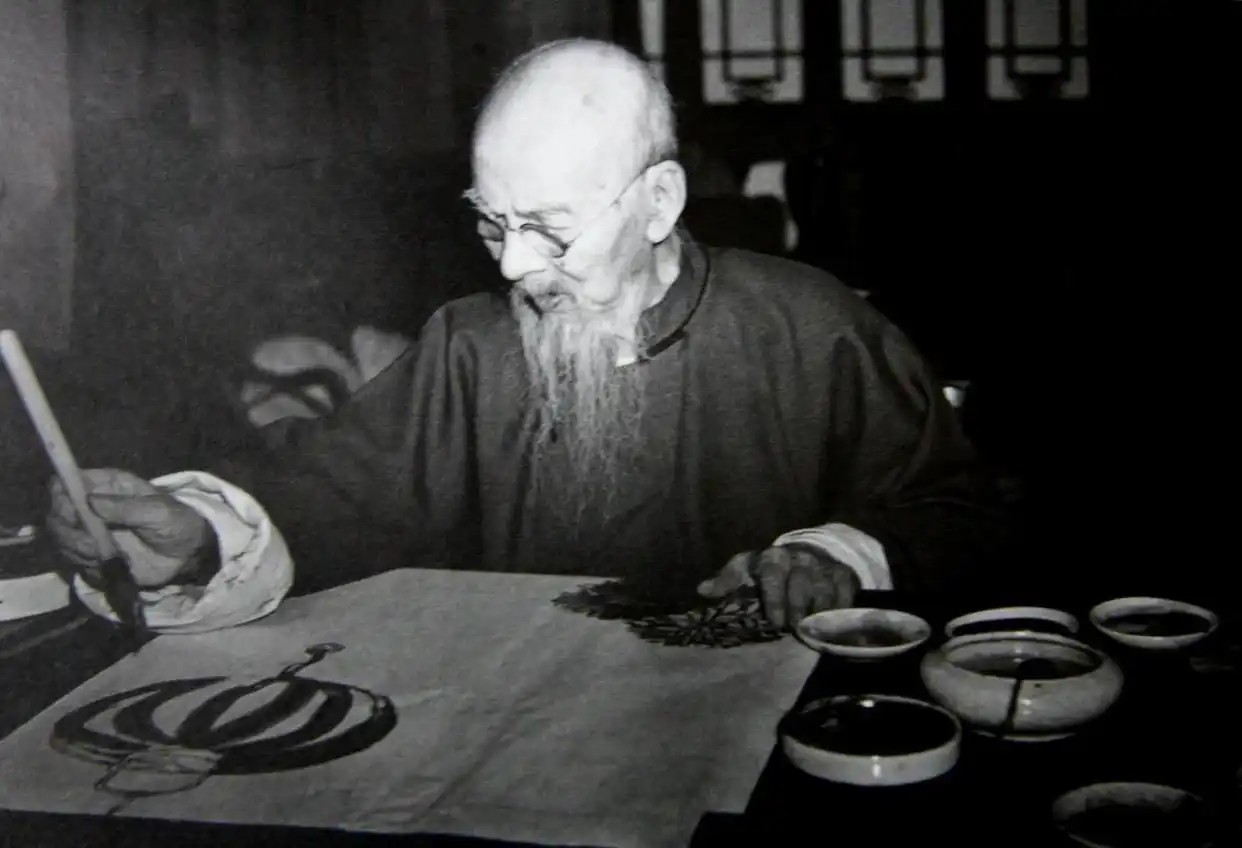

毛主席笑着让秘书把画挂起来,请齐白石亲自验证,只见那是一幅全绫精裱的中堂国画。

画面上一棵李树,树上有五只小鸟,树下伫立着憨厚老牛,正侧着脑袋望着小鸟出神,整幅画面充满生机与情趣。

齐白石看到立刻就明白了,连忙解释说这是自己练笔时的废品,想必是在为毛主席包装印盒时,不慎误用了它,忙说要再画一幅新的送来。

毛主席却连忙摆手,表示就喜欢这一幅,而郭沫若在一旁也称赞这幅画好,甚至流露出想要这幅画之意。

齐白石见状灵机一动,邀请二人在卷首赐字,毛主席略一思忖,挥笔写下了“丹青意造本无法”。

毛主席借用苏东坡的句子“我书意造本无法”,只是改了前面两个字,就变成了对齐白石绘画艺术的高度称赞,而且改得恰到好处。

郭沫若见状拿起笔,顺着毛主席的题字,接着写道“画圣胸中常有诗”,这是把陆游的“此老兄中常有诗”诗句,同样改了两字。

看着绝妙的题画联语。齐白石喜出望外,三人不禁开怀大笑,此后这幅融诗书画一体的中国画,齐白石一直视为珍宝。

1950年国庆前夕,齐白石特地从自己历年留存的作品中,挑选出一幅1937年所作的书画精品立轴《鹰》,以及一副“海为龙世界,云是鹤家乡”的对联。

毛主席收到后十分感动,也深知齐白石生活并不富裕,创作这些作品耗费大量心血,于是他特意转给老人一笔丰厚的酬谢。

然而在赠送这幅画的过程中,还发生了小插曲,当时收藏家张伯驹前来拜访齐白石。

他观赏齐白石赠给毛主席的那副对联时,发现其中一联书法,原本是“天是鹤家乡”,可齐白石却写成了“云是鹤家乡”。

齐白石看到后,心里不禁有些紧张,张伯驹察觉到他的神情,便解释道,将“天”字改为“云”字其实更好。

如果上联用了“地”字,下联再用“天”字是很好的,这里上联中用的“海”字,与“云”字恰好相对。

经张伯驹这么解释,齐白石的心情才平静下来,事实上毛主席收到此联时,并未觉得有任何不妥。

齐白石深知毛主席喜爱他的作品,于是陆续挑选了一些新作,满怀敬意地送给毛主席。

毛主席十分珍视,他将这些珍贵字画视为瑰宝,其中大部分都上交了国库,为国家的文化事业做出了贡献,却唯独留下一方青石雕花砚。

这方砚台长26厘米,外面套着楠木盒,砚上镌有小字:“片真老空石也,是吾子孙不得与人,乙酉八十九岁,齐白石记于京华铁栅屋。”

从这行字看出,齐白石对这方砚台极为喜爱,甚至刻下了“不得与人”的嘱咐。

然而,为了表达对毛主席的崇敬,他却毅然违背自己定下的规矩,将这方心爱的砚台送给了毛主席。

毛主席也被齐白石的这份真挚情感所打动,对这方砚台爱不释手,一直珍藏着。

1952年国庆节到来之前,齐白石打算联合湖社、松风画社等画社的画家,共同创作一幅长度超过三米的国画作献礼。

在画作上,各位画家各展所长,徐石雪画双凤,齐白石画牡丹等,整幅作品笔墨淋漓,将各位画家的艺术风格完美融合。

毛主席收到这幅画作后,深受感动,深知这幅画不仅是一件艺术珍品,更是文艺界人士对新中国的深情祝福,因此亲笔回信致谢。

齐白石收到回信后,激动得热泪盈眶,捧着这封信反复阅读,仿佛每一个字都蕴含着无尽的温暖和力量。

后来有人问,齐白石是否见过毛主席,而他笑着回答天天见,那是因为他把毛主席的画像挂在家中,那自然是天天能能见。

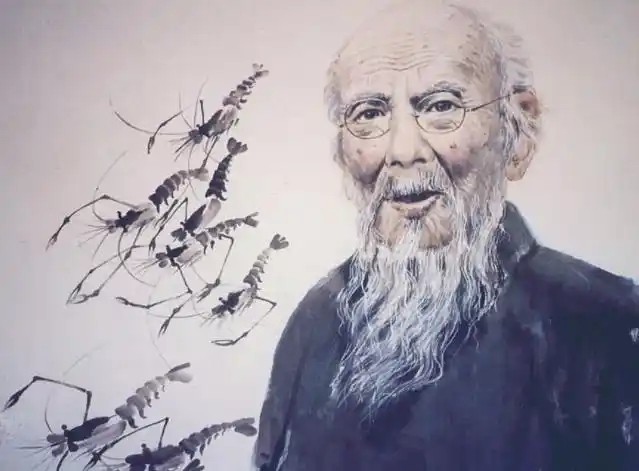

1953年1月,齐白石度过九十岁生日,为了给这位德高望重的艺术大师祝寿,中国美术家协会特地举行了隆重的庆祝会。

文化部授予齐白石“中国人民杰出艺术家”的光荣称号,这是国家对他在艺术领域所做出杰出贡献的高度肯定。

毛主席得知消息,特地派人送来湖南特产茶油寒菌,湖南的长锋纯羊毫毛笔,东北野人参和鹿茸,祝贺他“福、寿、康、宁”。

齐白石十分感动,他深知毛主席日理万机,却还能如此惦记着自己的生日,这份情谊让他铭记于心。

为了表达对毛主席的感激之情,齐白石精心创作了《旭日老松白鹤图》《祝融朝日图》等作品回赠给毛主席。

这些作品中,齐白石以精湛的技艺描绘美好景象,寓意国家繁荣昌盛和人民幸福安康,也寄托了他对毛主席的美好祝福。

在生命的最后几年,他创作一系列作品,充满对美好生活的憧憬,对世界和平的呼吁,展现了艺术家的高尚情怀。

1957年,齐白石因病治疗期间,毛主席时刻牵挂着他的病情,特意派身边工作人员前往医院看望。

后来,齐白石在病榻上再次握笔,在生宣纸上挥毫画了一幅水墨牡丹画,成为他的绝笔之作。

9月16日,生命弥留之际,齐白石留下遗言,将自己珍藏的字画、作品和用过的东西全部献给毛主席,献给国家和人民。

他用这样的方式,表达了自己对毛主席、对国家和人民的深深热爱与忠诚。

齐白石从一个乡村木匠,成长为一代国画大师,用画笔描绘出了世间万物的美好,也传递了对生活的热爱和对民族的深情。

他与毛主席的这段忘年交,虽然身份事业不同,但却因为对祖国和民族的热爱,以及彼此的尊重和欣赏,结下深厚的情谊。

这种情谊超越了年龄、地位的界限,成为中国文化史上的一段珍贵记忆。

看到这儿,您有何感想,欢迎关注留言评论。