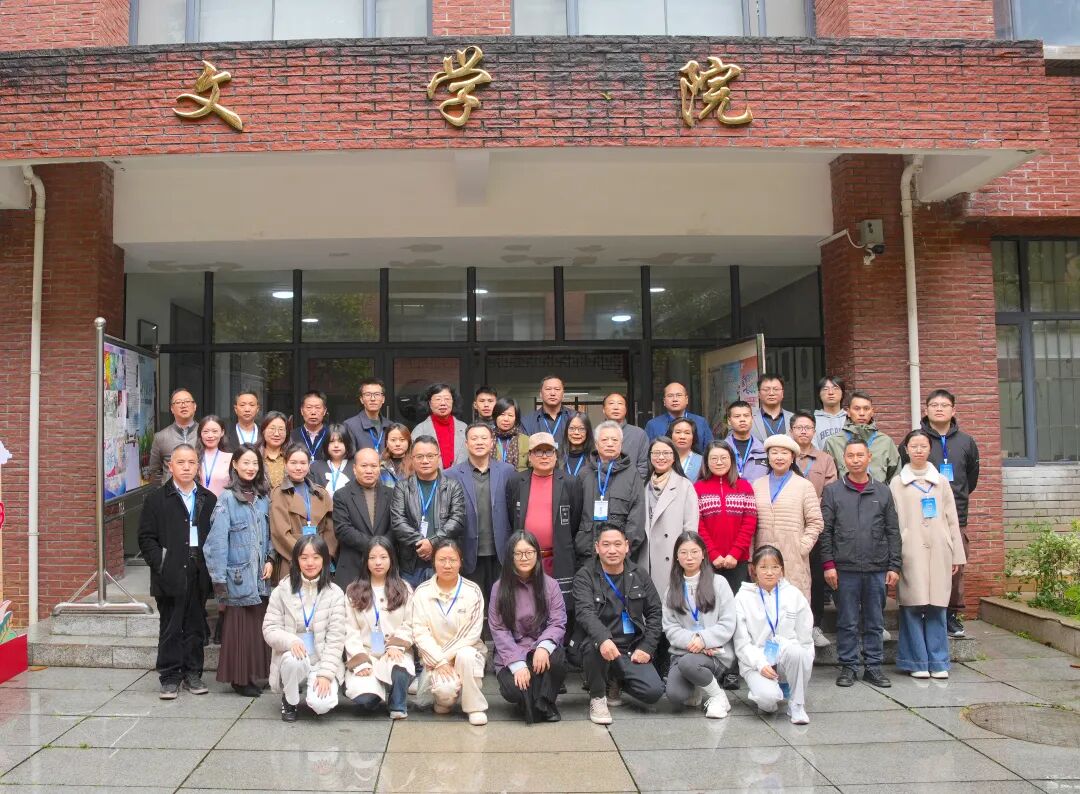

2025年11月8日,深秋的贵阳,贵州师范大学文学院会议室里诗意流淌。上午9时,第五届“贵州诗歌大讲堂”高级研修班暨“百年新诗进高校”系列活动在热烈的掌声中正式启幕。来自贵州省诗歌学会、贵州师范大学、贵州各地诗人代表共计60余名诗人参与此次活动。

贵州师范大学文学院副院长李俊在致辞中深情回顾了校园与诗歌的渊源:“从‘溪山诗社’到今天的百年新诗进高校,诗歌始终是师大人文血脉中不可或缺的部分。”

贵州省诗歌学会会长南鸥则介绍了贵州诗歌大讲堂创建的初衷与五年来的发展,“从2020年首届的80余人,我们见证了一批又一批诗人的成长。诗歌需要传承,更需要在场与对话。”

90后诗人洪绍乾(笔若)作为学员代表发言,他的话语中充满感恩与思考:“从首届到第五届,自2020年以来,见证了大讲堂的发展。诗歌是一条永恒的河流,而我们都是虔诚的摆渡人。”这位贵州省作家协会会员,曾出版多部作品被北大、清华等40余家图书馆收藏的年轻诗人,展现了新一代写作者的谦逊与担当。

开班仪式结束之后,南鸥会长以《从诗意的发现到一首诗歌的诞生》开启首场讲座。他首先以关键词的形式简要概述了当下诗歌现场的创作态势,特别强调诗人的认知,要求大家对“现代性”、“先锋性”、“有效性”、“概括力”、“整体经验”等诗学关键词要有清醒的认知,我们的创作才能从一种自为状态转化为一种自觉状态、才有可能具有一种思考的力量。随后又以诗人蓦景的组诗《海百合》为例,讲述了诗意的发现、情绪和思考的触点、文本的展开方式等知识点,并强调优秀作品必须获得一种从个性到共性的上升与超越。在互动环节,学员们就“如何捕捉转瞬即逝的灵感”提问,南鸥以“让心灵昼夜打开,保持对生活高度的感知力”作答,引发深思。

下午第一阶段,贵州师范大学文学院副院长、贵州省作家协会副主席李俊以《现代诗歌创作的守正与创新》的话题开讲。他指出:“守正,是守住诗歌的人文精神与汉语的美学传统;守住艺术的想象力与创造力;而创新,是面对自1978年以来我国政治、经济、文化各方面的转型巨变、面对多元文化、面对迅猛发展的AI时代,我们在创作中一定要有自觉突破的勇气和信心。”他通过对古体诗歌与现当代优秀诗作的分析,具体解读了守正与创新的哲学内涵与文本内涵,为学员勾勒出当代诗歌创作的诗学路径。

下午第二阶段,“青春诗会”诗人安斯寿以《现代诗的鉴赏与创作》接续下午的课程。他结合自身创作经历,强调“鉴赏力是创作的前提,而开阔的视野、深邃的认知、丰富的人生阅历、创作的经验等都是鉴赏力的支撑,因此在阅读与世俗的生活经验中要培养自己有效的鉴赏力,我们才能获得属于自己的创造力”。随后他以自己丰富的阅读经验,带领学员细读古今中外的经典文本,同时在结合自己的创作经验与文本,解析了诗歌意象的营造与节奏把控。

9号上午第一阶段,《山花》主编、省作协副主席李寂荡以《细节与纵深》为题开启了第二天的课程,展开一场关于诗歌艺术的微观探索与纵深开掘。他强调要善于从波澜不惊的世俗生活场景和细节中发现独特的诗意;在表现上要学会不动声色;在思考上深入自己的心灵,又要过滤自己的心灵;要通过阅读经典来丰富自己的视野,来打开自己的认知。他通过分析聂鲁达、多多、张枣等诗人的作品,阐释“一个精准的细节如何撑起整首诗的纵深”,让学员感受到“以小见大”的艺术魅力。

第二阶段的课程由贵州省诗歌学会常务副会长赵俊涛完成。他以《诗歌的感性与理性》的话题,从哲学角度分析诗歌创作中的理性思考,以及理性对感性的深化与提升,又从感性对诗人的思考所呈现的生动魅力的角度阐述了感性对创作的极端重要性。他强调没有感性就没有思考的触点,没有感性就没有想象力,没有感性就没有艺术。他说“感性是河流,理性是河床。而伟大的诗歌,往往是二者博弈后的和谐。”

9号下午,《贵州日报》高级编辑、诗人陆青剑以《诗歌是内心和生活的外溢》开启下午的学习。他从媒体人与诗人的双重视角出发,强调“诗歌的源头永远是生活,在世俗生活中要保持高度的敏锐,才能在不经意间发现诗意,同时要忠实于自己的灵魂,要保有人文的良知,我们才能具有文学的担当,也才能写下有价值的作品”,鼓励学员一定要将日常体验转化为诗意的表达。

“面对面改稿会”是本届研修班的特色环节。南鸥、李俊、赵俊涛、安斯寿四位老师,现场制作了一个魔盒,将十位学员提供的诗歌神秘分组,然后按照每位老师抽到的先后顺序,安斯寿、赵俊涛、李俊、南鸥先后为学员的作品进行了详细的讲解,在肯定优点的同时也指出了存在的问题,同学们纷纷感到,无论是诗意的发现,还是认知,还是语言技巧,还是诗歌的展开方式,这样的面对面交流让大家收获满满。

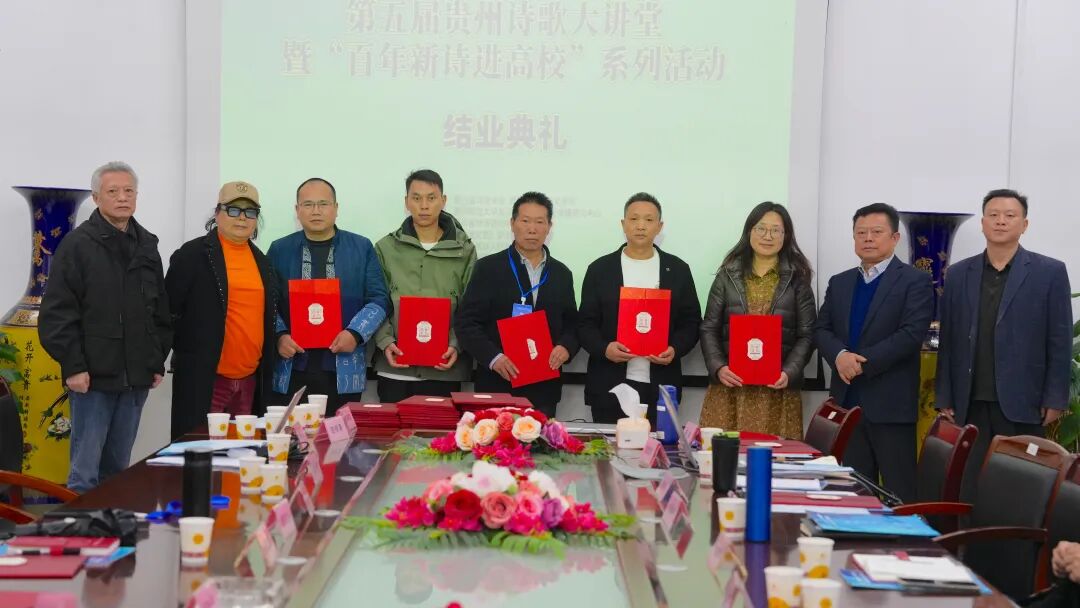

结业典礼为两天的诗意旅程画上圆满的句号。省作协党组成员、专职副主席高宏在讲话中肯定了诗歌大讲堂五年来对贵州诗歌事业发展的推动作用:他说贵州省诗歌学会自2019年成立以来,始终把出人才、出优秀作品放在学会工作的首位。为了提高会员的创作水平,学会创办了贵州诗歌大讲堂,至今已连续举办了五届,共培训会员260余人次。蓦景、李静(兴义)、郑继国、李金福、杨彪、洪绍乾、成立、高粉江、肖静、王承忠、金措、张兵等一批会员已崭露头角,在《诗刊》《星星》《中华文艺家》《山花》《诗选刊》《诗歌月刊》《延河》《香港文艺》《青海湖》《诗潮》《特区文学》等纯文学刊物发表作品,并获得“中国当代诗歌奖”、“长河文丛奖”“中国年度新诗奖”、“尹珍诗歌奖”等省内外有影响的诗歌奖项。

现在“贵州诗歌大讲堂”暨“百年新诗进高校”业已成为我省诗歌文化的一个品牌,希望学会在未来的工作中,努力践行习近平同志新时代的文化思想,深入学习“四中全会”精神,进一步开阔视野,在为会员朋友做好服务的同时,着眼于贵州大旅游、大数据的战略格局,为社会、经济、文化发展赋能,把学会的工作与省作协“十五五”战略规划结合起来。

接着贵州师范大学文学院副院长李俊讲话,他说将继续加强与贵州省诗歌学会合作,让贵州师范大学成为诗歌传播的重要阵地。贵州省诗歌学会常务副会长赵俊涛则以“感恩、坚持、超越”三个关键词寄语学员。

学员代表王承忠、肖静分享了学习心得。王承忠谈到:“两天的学习让我重新审视了自己的创作,特别是诗意的发现与展开方式、守正与创新对我很有启发;”肖静则感慨:“从细节把握到理性建构,这些课程为我们搭建了完整的诗学认知框架。”

贵州师范大学学生代表胡家诚的发言,展现了高校学子对诗歌的热忱:“作为在校园里写诗的年轻人,这次活动让我们找到了与当代诗坛对话的通道。”

在优美的颁奖音乐中,贵州省作家协会副主席高宏、李俊副院长、南鸥会长、赵俊涛常务副会长、资深记者陆青剑为学员们颁发了结业证书。当学员们手捧盖有贵州省诗歌学会和贵州师范大学文学院公印章的证书时,脸上洋溢着收获的喜悦。最后的结业大合影,定格了这张张充满希望的面孔,也为第五届“贵州诗歌大讲堂”高级研修班留下了永恒的纪念。

本届贵州诗歌大讲堂与高校深度联动,通过“百年新诗进校园”系列活动,实现了诗歌创作与诗学研究的融合,正如南鸥会长所言:“百年新诗以来,高校历来是诗歌的重镇,诗歌的传承需要薪火相传,更需要开放的胸怀。让校园成为诗意的沃土,让诗歌闪动着每一颗心灵。”

这场为期两天的诗意聚会虽已结束,但对每一位参与者而言,这是一个新的开始。学员们带着启迪、思考与友谊,重返各自的创作天地,必将为贵州诗歌的长河注入新的活流。在这个初冬,诗歌的种子已在贵州师范大学这片沃土上生根发芽,静待下一个春天的绽放。