回溯历史,唐王朝与清王朝对新疆的治理,留下了两道截然不同的印记。唐朝的统治,如同一个浮动于表面的“战略锚点”,以“节度使”体系进行军事监护,其控制力随国势潮起潮落,终于内乱波涛中松脱。而清王朝的统治,则如同不断生根的“治理根系”,通过“行省”体系将民政管理深深植入当地,这是一个持续固化、向内凝聚的过程,终使新疆与中原血脉相连。

为了更直观地展示这跨越千年的差异,下表从核心维度对两大王朝的治疆模式进行了对比:

对比维度

唐王朝治理模式

清王朝治理模式

控制直接性

间接监护(羁縻统治)

直接管理(军府制→行省制)

体系性质

军事扩张型、外向型

民政维稳型、内向型

稳定性

波浪形,随国势波动,最终中断

持续性,经危机而强化,最终固化

整合深度

浅层整合,限于军事据点

深层整合,改变人口经济结构

现代遗产

历史主权依据

法理与版图基石,被现代中国继承

一、统治名义与战略目标

唐王朝——天可汗体系下的羁縻统治

唐王朝皇帝身兼“天可汗”,是中原天子与草原共主的结合体。其对西域的统治,更多的是建立在册封当地首领(如西突厥、吐谷浑、高昌等)的基础上,是一种间接统治。核心目标是保障丝绸之路的畅通,维护帝国西北边境的安全,并彰显“天可汗”的威望,其战略是外向型和商业军事导向的。

清王朝——天子一统下的直接治理

清王朝(特别是乾隆)视新疆为前朝(准噶尔)故土,其宗旨“开疆拓土、永靖边圉”。新疆是帝国不可分割的领土,并彻底消除准噶尔等游牧势力的威胁,将新疆永久性地、直接地纳入帝国版图,其战略是内向型和安全-行政导向的。

二、行政与军事体系

唐王朝-都护府-都督府-州三级羁縻体系

设立安西都护府(治龟兹,管南疆)和北庭都护府(治庭州,管北疆)。其下设立众多羁縻都督府、州,任命归附的当地部落首领为都督、刺史。这是一种“半自治”模式,通过都护府进行军事监护和政治指导,但地方内部事务仍由首领自理。驻军规模有限,且多集中于几个战略据点(如龟兹、疏勒、于阗、碎叶——安西四镇)。兵民合一的府兵与长期戍守的募兵相结合,后期严重依赖由蕃将率领的蕃兵。

清王朝-军府制下的多元管理

设立最高军政长官伊犁将军,统辖全疆。之下设参赞大臣、办事大臣、领队大臣等,分驻乌鲁木齐、喀什噶尔、叶尔羌等地。

这是一种“因俗而治、分而治之”的直接监管模式。在北疆,实行札萨克制(盟旗制),委任归附的蒙古、哈萨克等部族首领进行管理。南疆,沿用伯克制,但废除其世袭权,伯克(地方官)的任免权收归清廷,并加以“品秩”,将其纳入国家官僚体系。建立常备的驻防八旗兵和绿营,大规模推行军屯、民屯,从根本上解决军队给养,并改变当地人口结构。

三、经济与移民政策

唐王朝—以保护商道为主

主要依靠丝绸之路的贸易税收。虽有屯田,但规模和持续性远不及清王朝。从中原迁徙的人口较少,汉文化影响多局限于军镇和交通要道。

清王朝-大规模开发与移民实边

在北疆伊犁、乌鲁木齐等地进行大规模、系统性的屯田,使北疆成为新的经济中心和粮食基地。有组织地从陕甘等地迁徙汉族、回族农民、商户入疆,形成了稳定的汉族移民社区,彻底改变了新疆(尤其是北疆)的民族构成,加强了与内地的血肉联系。

四、统治的稳定性与遗产

唐王朝-波浪形控制,最终中断

其控制力因国势盛衰而波动,在安史之乱后,因吐蕃北上而逐渐丧失对新疆的控制。其统治虽辉煌,但未能持续。

遗产:主要是文化上的,丝绸之路的繁荣促进了东西方文明交流,留下了灿烂的佛教与多元文化遗迹。

清王朝-持续性控制,最终固化

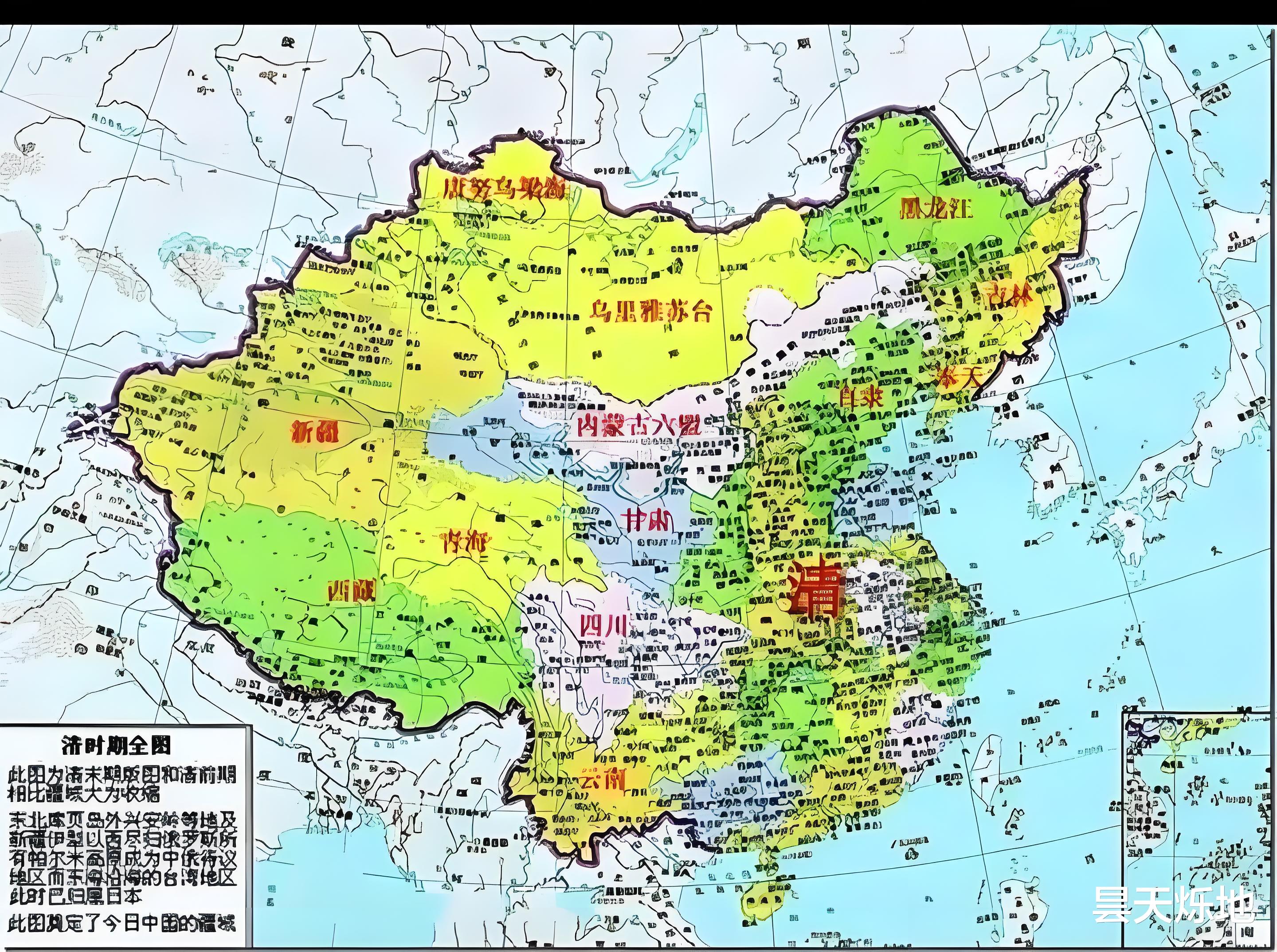

尽管在19世纪后期遭遇阿古柏入侵和沙俄侵略的巨大危机,但清廷(通过左宗棠)最终成功收复并巩固了统治,并于1884年正式建省,标志着新疆在行政制度上与内地完全一体化。

遗产:奠定了现代中国新疆版图的法律和行政基础。其建立的治理体系、人口格局和明确的边界条约,为后来的中华民国和中华人民共和国所继承。

简单来说,唐王朝像一个大家长,承认并保护一群有自己生活习惯的“子女”(地方政权)的相对独立,只要他们承认家长的权威并维持家庭通道的畅通。

清王朝则像一个外科医生,通过手术(军事征服)和组织重构(行政制度、移民屯田),将一个曾经独立的器官(新疆)彻底整合到帝国的肌体之中,使其成为国家不可分割的一部分。

因此,清王朝对新疆的控制,在深度、广度和持久性上,都超过了唐王朝,并直接奠定了今日中国西北边疆的形态。

参考资料:

《资治通鉴》

《唐会要》

《全唐文》

《清实录》

《平定准噶尔方略》

《中国边疆经略史》

《丝绸之路考古十五讲》

《安西与北庭:唐代西陲边政研究》

《哈萨克斯坦及其与中国新疆的关系》

评论列表