在 10 月 26 日的那个傍晚,广西南宁的一个普通小区里,看似平静的家庭却被一张试卷彻底打破了安宁。父亲李某结束了一天疲惫的工作回到家中,原本想着和往常一样关心下孩子的学习情况,可当他翻开儿子的数学试卷,看到那刺眼的 10 分,整个人瞬间僵住。

平日里,儿子的成绩虽说不上出类拔萃,但也稳稳维持在 80 分左右,这次却像是坐了过山车般一落千丈。而当天在工作中,李某又被领导劈头盖脸地训斥了一番,项目推进的难题、同事间的推诿,种种糟心事本就像一块大石头沉甸甸地压在他心头 。此刻,这 10 分的试卷就像一根导火索,瞬间点燃了他积压已久的负面情绪。

他的双眼瞬间瞪大,脸上的肌肉因愤怒而微微抽搐,冲着低头站在一旁的儿子大声怒吼:“你怎么考成这样?这学都白上了吗?” 儿子低着头,小手紧紧揪着衣角,一声不吭,空气仿佛都因这紧张的气氛凝固了。怒火中烧的李某,在失去理智的瞬间,顺手抄起一旁的塑料椅,狠狠地朝着儿子砸了过去 。

(二)从暴怒到崩溃的 180 度反转谁也没想到,面对飞来的椅子,儿子竟倔强地站在原地,没有丝毫躲避的动作。椅角重重地磕在了孩子的额头上,刹那间,殷红的鲜血顺着孩子稚嫩的脸庞汩汩流下,在洁白的校服上晕染出一片触目惊心的红色。

这一幕让李某瞬间清醒过来,他的眼神中满是惊恐与懊悔,呆呆地望着受伤的儿子,手中的椅子 “啪嗒” 一声掉落在地。仅仅数秒后,他如梦初醒般,一个箭步冲上前,一把将儿子抱在怀里,疯了似的朝着医院奔去,嘴里还不停地念叨着:“儿子,爸爸错了,坚持住啊!”

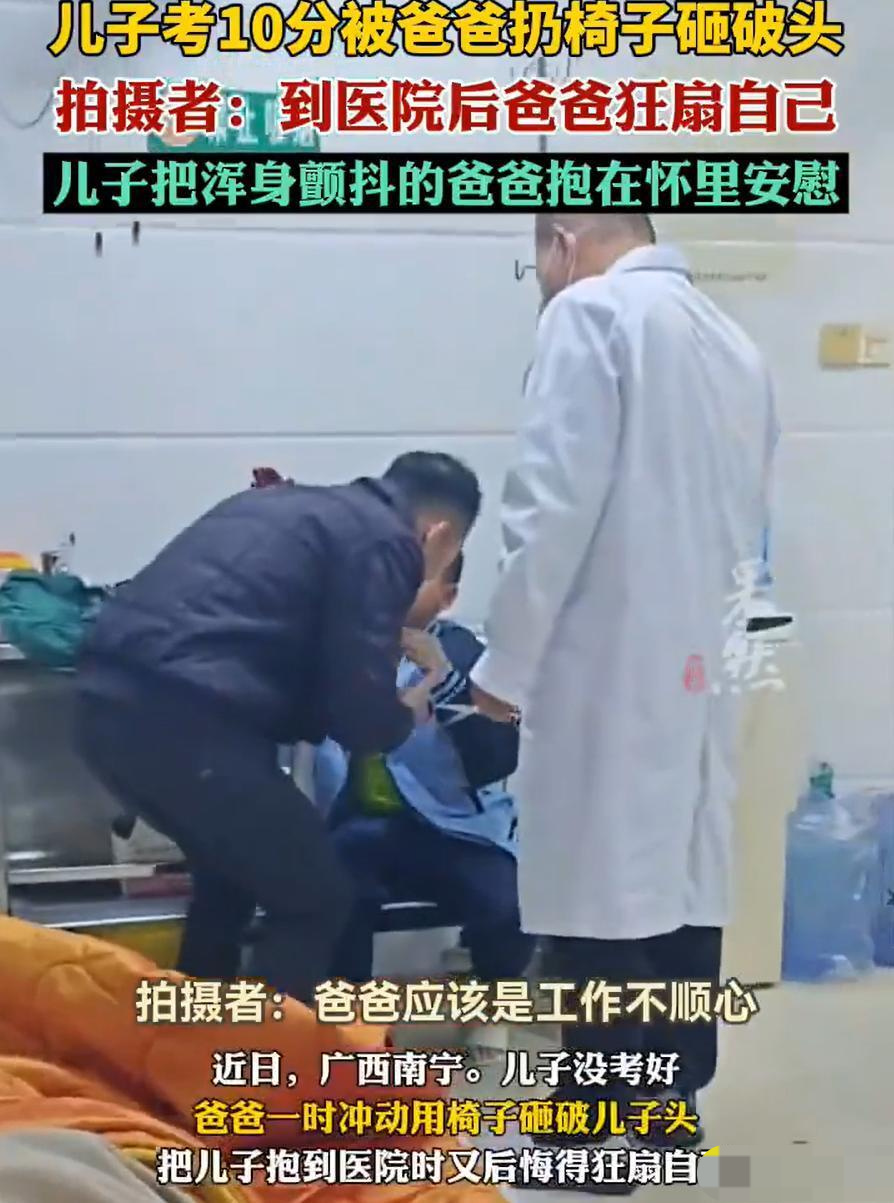

在医院的急诊室走廊里,李某将儿子轻轻放在椅子上,自己则像被抽去了筋骨般,缓缓蹲下身。紧接着,他的手掌如雨点般一下又一下地扇在自己脸上,伴随着 “啪啪” 的声响,他边扇边哭喊道:“我不是人啊,怎么能对自己儿子下手!” 那声音中满是痛苦与自责,周围的人纷纷投来诧异又心疼的目光。

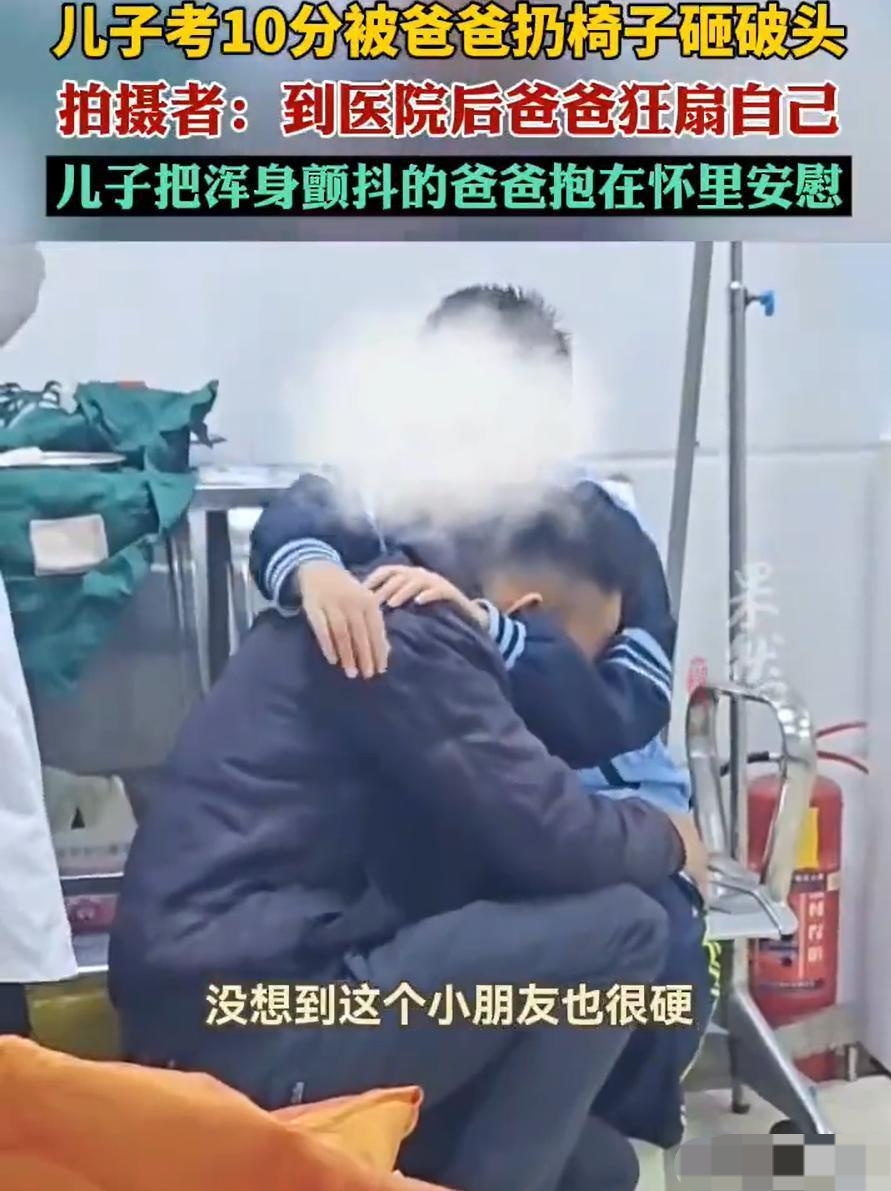

令人动容的是,年仅 9 岁的儿子,尽管额头上的伤口传来钻心的疼痛,眼眶中蓄满了泪水,但他还是强忍着痛苦,用那沾满血迹的小手,轻轻地抱住了父亲颤抖的肩膀,抽抽噎噎地说:“爸爸,别打了,我下次一定考好……” 这一句话,就像一把尖锐的刀,直直地刺进了李某的心窝,他哭得更凶了,紧紧地搂住儿子,仿佛一松手就会失去这世间最珍贵的宝贝 。

二、失控背后:压垮父母的不是分数,是未被看见的压力

李某的行为,正是典型的 “踢猫效应” 在家庭场景中的体现。在心理学领域,“踢猫效应” 描绘的是一种负面情绪的连锁反应:一个人在受到挫折或压力后,会将怒火发泄到比自己弱小、更具包容度的对象身上 。就像本案中的李某,在工作中遭受领导训斥,心中满是愤懑与无奈,这些负面情绪在心底不断积压,却无法向领导宣泄。回到家后,看到儿子那惨不忍睹的 10 分试卷,儿子就成了他情绪发泄的 “替罪羊”。

教育专家指出,这种将职场压力、生活焦虑与孩子成绩简单挂钩的行为,极易形成 “情绪转嫁型教育暴力”。它的可怕之处在于,不仅仅是对孩子身体造成了短暂的伤害,更会在孩子的心灵深处留下难以磨灭的创伤。长期处于这种环境下的孩子,内心会充满恐惧与不安,他们会对自己产生深深的怀疑,认为是自己不够好才招致父母的怒火,进而导致自卑、焦虑等一系列心理问题。这种隐性伤害就像慢性毒药,随着时间的推移,逐渐侵蚀孩子的心理健康,影响他们未来的人际交往、学业发展以及社会适应能力。

(二)望子成龙的执念与自我投射李某成长于 “棍棒教育” 的家庭环境,他的父亲在教育他时极为严苛,仅仅因为他考了 70 分,就愤怒地打断了扫帚。这种充满暴力与压迫的教育方式,在李某心中种下了恐惧与自卑的种子,同时也在他潜意识里形成了 “成绩 = 价值” 的扭曲观念。

当李某自己成为父亲后,这种观念如同无形的枷锁,紧紧束缚着他对待孩子教育的态度。他无意识地将自己曾经遭受的痛苦与期望,一并投射到了儿子身上。在他看来,儿子的成绩不仅仅代表着学习成果,更关系到孩子未来的人生走向,甚至成为了他评判自己教育是否成功的关键指标。当儿子的成绩远低于他的预期时,触发的不仅仅是他对孩子未来的担忧,更是他内心深处对自身失败的恐惧与逃避。他仿佛从儿子的身上看到了曾经那个不被父亲认可的自己,这种强烈的情感冲击让他彻底失去了理智,做出了令自己悔恨终生的举动 。

三、舆论撕裂:当理解与批判交织,我们该如何看待这场家庭悲剧?

这起事件在网络上曝光后,迅速引发了轩然大波,网友们对此议论纷纷,形成了截然不同的两大阵营,双方各执一词,争论不休 。

(一)理性派:暴力教育必须零容忍理性派网友旗帜鲜明地指出,无论出于何种理由,对孩子使用暴力都是不可原谅的,必须受到严厉批判。在他们看来,孩子是弱势群体,需要家长给予悉心呵护与正确引导,而不是拳脚相向。“暴力不是教育,而是伤害,任何理由都不能成为伤害孩子的借口 。” 网友 “正义使者” 义愤填膺地评论道。

青少年保护协会专员也从法律角度进行了剖析:“根据《家庭教育促进法》,明确禁止对未成年人实施肢体暴力等家庭暴力行为。李某用椅子砸伤儿子,致使儿子轻微伤,其行为已经触犯了法律底线。尽管考虑到事件的特殊性,李某未被追究刑事责任,但他必须接受家庭教育指导,以此提升自己的教育素养,学会正确处理亲子关系和情绪问题。” 这番专业解读,让更多人意识到暴力教育不仅违背道德伦理,更是违法行为。

在众多评论中,网友 “薄荷糖” 的留言获得了高达 5 万的点赞量:“看到孩子满脸是血,还反过来安慰打人的父亲,那懂事又让人心疼的模样,比他头上的伤口更刺痛人心。这孩子得多缺乏安全感,才会在受伤后还想着安抚施暴者 。” 这条评论引发了无数人的共鸣,大家纷纷为孩子的遭遇感到痛心,也对暴力教育的危害有了更深刻的认识。

(二)共情派:看见中年父母的情绪困境然而,另一部分共情派网友则站在李某的角度,表达了对他的理解与同情。他们认为,在现代社会,中年父母承受着巨大的生活压力,“上有老下有小” 的生活重担压得他们喘不过气来,教育焦虑只是他们情绪崩溃的一个导火索。

在评论区,许多网友分享了自己的相似经历:“辅导孩子作业时,孩子的不认真和反复出错,真的能让人血压瞬间飙升到 160,感觉自己的耐心都被消磨殆尽 。”“有一次我凌晨还在改工作方案,孩子突然跑过来把牛奶打翻了,当时那股怒火‘噌’地一下就冒上来了,差点就忍不住怒吼 。” 这些来自生活的真实吐槽,让大家深刻感受到中年父母在生活与工作的双重挤压下,内心的疲惫与无奈 。

心理咨询师王敏从专业角度对这一现象进行了分析:“中年父母处于人生的特殊阶段,他们既要承担起赡养老人的责任,又要操心孩子的成长教育,还要应对职场上的激烈竞争,可谓是压力重重。在这种‘夹心’状态下,他们内心积累了大量的负面情绪。而孩子的教育问题,往往成为他们情绪爆发的突破口。他们对孩子成绩的过度焦虑,本质上是对自己无法掌控人生的恐惧与不安 。这种情况下,他们急需建立科学、合理的情绪出口,学会正确释放压力,调节情绪,而不是将负面情绪发泄到孩子身上 。” 王敏的分析,让人们对中年父母的情绪困境有了更深入的理解,也引发了大家对于如何帮助中年父母缓解压力、改善情绪状态的思考 。

四、前车之鉴:那些被成绩毁掉的亲子关系

李某的事件绝非个例,在现实生活中,有太多家庭因过度关注孩子成绩,导致亲子关系陷入绝境,甚至酿成无法挽回的悲剧 。

(一)92 分引发的癔症危机在安徽淮南,一位母亲因孩子基础算术题答错,考了 92 分,她越想越气,最终把自己气进了医院。孩子父亲无奈地表示:“她觉得分数扣得不值,就训了孩子一顿,结果吃饭时突然胸闷气短、呼吸困难,被紧急送往急诊,医生诊断为癔症 。” 无独有偶,河南南阳的一位父亲在辅导一年级女儿拼音时,因孩子总是分不清,气得胸闷、呕吐,被家人急忙送往医院救治。

这些看似荒诞的案例背后,反映出的是家长在面对孩子成绩时的极度焦虑。医学研究表明,长期处于 “陪读焦虑症” 状态下的家长,63% 存在甲状腺激素紊乱的情况,他们情绪失控的风险是普通人的 4.2 倍 。这种因成绩而产生的过度焦虑,不仅伤害了家长自身的健康,更在无形之中给孩子带来了巨大的心理压力,让原本亲密的亲子关系变得紧张、压抑 。

(二)95 分家庭的毁灭性坠落上海闵行的一个家庭,遭遇了一场令人痛心疾首的悲剧。读五年级的女儿期末考试有一门考了 95 分,这个在大多数人看来相当不错的成绩,却未达到母亲的预期。母亲对女儿进行了激烈的责骂,女儿在巨大的委屈与压力之下,从十几层的高楼纵身跳下 。目睹这一幕的母亲,瞬间崩溃,难以承受失去女儿的痛苦,也追随女儿而去。而父亲在短短几分钟内,接连失去了两位至亲,绝望至极,最终也选择了跳楼。监控画面中,女儿那一句 “妈妈,我已经很努力了”,成为了这场悲剧的沉重注脚,也让无数人为之叹息 。

教育学者吴敏对此痛心疾首,她警示道:“当分数成为衡量亲子关系的唯一标准时,处于两端的父母与孩子,都将在这场‘分数至上’的漩涡中,遍体鳞伤,甚至付出生命的代价 。” 这一个个真实发生的悲剧,就像一声声振聋发聩的警钟,时刻提醒着我们:在孩子的成长过程中,成绩固然重要,但绝不是衡量一切的唯一标准,亲子关系的健康、和谐,才是孩子成长道路上最坚实的基石 。

五、破局之道:从 "情绪火山" 到 "温暖港湾" 的三步转化法目睹这些因成绩而支离破碎的亲子关系,我们痛心疾首的同时,更应积极探寻破局之法,避免更多家庭重蹈覆辙。在此,为家长们奉上一套行之有效的三步转化法,助力将家庭从 “情绪火山” 转变为 “温暖港湾” 。

(一)建立 "压力熔断机制"家长可以在家中设置一个专门的 “情绪暂停角”,这个角落可以布置得温馨舒适,放置一些减压的小物件,如柔软的压力球、能让人放松的香薰蜡烛,以及一个醒目的计时器 。当察觉到自己怒火即将失控升腾时,家长要立即强制执行 “3-6-3 法则”:先闭上眼睛,深深地深呼吸 3 秒,让空气充满腹部,感受身体的放松;接着迅速离开让自己情绪激动的现场,到 “情绪暂停角” 安静地待上 6 分钟,在这 6 分钟里,让自己的思绪慢慢平静下来;最后,在心中默念 “他是孩子,我是监护人”3 遍,时刻提醒自己的责任与担当 。

神经科学研究表明,只需 120 秒的冷静期,大脑的前额叶皮层就能恢复理性决策能力 。当我们被情绪冲昏头脑时,大脑的情绪中枢杏仁核会过度活跃,而前额叶皮层的功能则会被抑制,导致我们做出冲动的行为。通过 “3-6-3 法则”,能够有效地激活前额叶皮层,让我们在面对孩子的问题时,能够更加理性地思考和处理,避免因一时冲动而伤害到孩子 。

(二)重构 "成长型对话体系"在与孩子交流成绩时,家长要学会转换思维,摒弃以往的批评指责模式,构建 “成长型对话体系” 。将 “你怎么才考 10 分” 这样带有强烈指责意味的话语,转化为 “我们一起来看看哪些题是你会做但不小心做错的,我们把这些问题解决了,下次肯定能进步”,引导孩子关注问题本身,而不是陷入对低分的恐惧与自责中 。把 “考不上大学就去扫大街” 这种带有威胁性的话语,改为 “你解方程时的逻辑很清晰,这比分数更重要,我们继续保持这种思考方式,学习肯定会越来越好”,让孩子明白,他们的努力和能力才是被关注的重点,而不是单一的分数 。

教育实践显示,采用 “问题解决型沟通” 的家庭,孩子成绩提升效率比批评型家庭高 37%,且抗挫折能力显著增强 。当家长以平和、建设性的方式与孩子沟通时,孩子会感受到家长的理解与支持,从而更愿意主动去解决学习中遇到的问题。他们会从失败中吸取教训,不断调整学习方法,提升自己的学习能力 。同时,这种沟通方式也能增强孩子的自信心和抗挫折能力,让他们在面对困难时,能够保持积极乐观的心态,勇敢地迎接挑战 。

(三)构建多元价值评价体系家长要尝试每月填写一份 “孩子闪光清单”,认真观察并记录孩子在学习之外的优点 。比如,孩子主动整理书桌,展现出了良好的生活自理能力和责任心;安慰哭泣的同学,体现了他们的善良和同理心;坚持练习滑板,彰显了他们的毅力和对兴趣的执着追求 。这些看似微不足道的小事,其实都是孩子身上宝贵的闪光点 。

当家长开始关注 “分数之外的 100 种优秀”,就会发现孩子的成长就像多棱镜,每个切面都折射着独特的光芒 。孩子的价值不应仅仅用分数来衡量,他们在品德、兴趣、社交等方面的发展同样重要 。通过构建多元价值评价体系,能够让孩子认识到自己的独特之处,增强自我认同感和自信心 。同时,也能让家庭氛围更加和谐融洽,亲子关系更加亲密无间 。

六、反思时刻:当我们举起手掌时,到底在害怕什么?这场引发全网热议的家庭悲剧,最终以孩子伤口愈合、父亲接受心理干预暂告段落。但留给社会的思考远未停止:当我们要求孩子 "考高分" 时,是否忘记了自己也曾是那个考砸后躲在被子里哭的小孩?当手掌即将落下时,眼前的究竟是需要引导的孩子,还是我们未被治愈的童年阴影?教育的本质,从来不是雕刻出完美的分数,而是守护好那个带着缺点却独一无二的生命。愿每个家长在情绪风暴来临时,都能想起急诊室里那个反过头安慰父亲的小小身影 —— 孩子给我们的包容,值得我们用一生的温柔去回应。毕竟,比 10 分更重要的,是孩子眼中从未熄灭的信任之光。

声明:本文内容由AI生成,图片来源于网络,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除!