1940年,当威廉·汉纳和约瑟夫·巴伯拉在米高梅片场画出第一只笨拙的蓝猫和机灵的棕鼠时,他们或许想不到,这部没有台词、甚至没有完整剧情的动画,会在未来八十年里成为跨越语言、种族和文化的“世界语言”。全球观众每年在视频网站刷出数十亿次播放量,非洲部落的孩子能模仿汤姆被平底锅砸扁的造型,东京白领用“杰瑞式偷奶酪”表情包调侃职场生存法则——这部看似“低幼”的动画,究竟戳中了人类哪根共通的笑神经?

更绝的是,这对冤家把“暴力美学”玩成了艺术。汤姆被砸成琴键、压成相框、炸成烟花,但这些夸张到荒诞的变形,从不让人感到疼痛,反而像在看孩子玩摔不坏的橡皮人。这种“无害的暴力”恰似人类幼崽的打闹游戏,唤醒了我们基因里对“假装危险”的原始快乐。就像非洲草原上的狒狒互相揪尾巴,汤姆和杰瑞的追逐,本质是一场全物种通吃的生存演习。

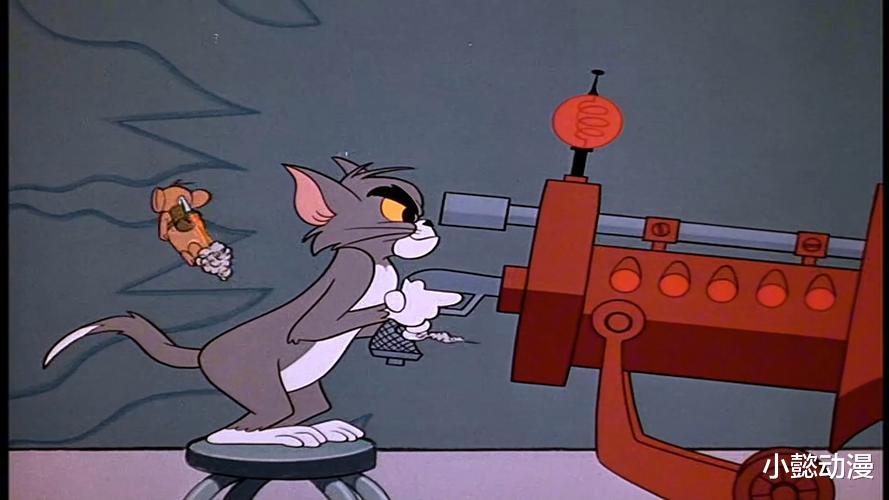

这对欢喜冤家的关系,比任何哲学命题都更接近真实人生。他们时而你死我活——汤姆设下捕鼠夹、老鼠药、甚至火箭炮陷阱,杰瑞用炸药、强酸、甚至大象反击;时而联手抗敌——当女主人买来真猫,当外太空飞碟降落,两人立刻组成“猫鼠联盟”。这种“既相爱又相杀”的张力,像极了职场里互坑的同事、婚姻中拌嘴的夫妻,甚至国际关系里的对手——没有永远的朋友,只有永恒的利益与温情并存。

最妙的是,创作者从不让任何一方“彻底胜利”。杰瑞永远在偷吃,但从未真正饿死;汤姆屡战屡败,却始终没被赶出家门。这种“动态平衡”暗合了东方哲学里的“阴阳共生”,也契合了西方谚语“房间里有大象,谁也别想睡”。当观众看着汤姆第101次把杰瑞塞进炮筒,又第101次被逃生火箭炸上天时,心里清楚:明天太阳升起,这场战争还会继续。这种“绝望的希望”,不正是成年人对生活最精准的隐喻?

三、留白:给想象力留一扇窗《猫和老鼠》最颠覆性的创举,是它“反叙事”的勇气。没有起承转合,没有道德说教,甚至没有完整台词——有的只是碎片化的狂想。当杰瑞在钢琴键上跳格子,音符自动组成交响乐;当汤姆追进画中世界,毕加索的立体主义突然“活”了过来。这种“解构经典”的恶趣味,让高雅艺术卸下伪装,变成孩子也能触摸的玩具。就像敦煌壁画里的飞天突然跳起街舞,古典与现代在留白中碰撞出奇妙火花。

而那些未说出口的故事,反而成了最动人的留白。杰瑞洞穴里永远吃不完的奶酪,汤姆每次失败后总被原谅的“家”,还有片头曲里那扇永远为他们敞开的门——这些未被言明的细节,比任何台词都更戳中人心。就像中国水墨画里的“飞白”,观众用想象力补全的,往往比创作者给出的更丰盈。

结语

当我们在2025年重看这部“古董动画”,依然会为汤姆被炸成烟花笑出眼泪,为杰瑞喝红酒时的优雅会心一笑。或许《猫和老鼠》的永恒魅力,正在于它守护了人类最珍贵的“幼稚”:在荒诞中看见真实,在追逐中触摸永恒,在永不终结的游戏里,保留着对世界最初的好奇。毕竟,谁不想像杰瑞那样,在奶酪堆成的王国里,永远当个长不大的孩子呢?