圳市第三人民医院感染科门诊近日接诊了一位年仅32岁的健身教练小王。这位肌肉发达、看似健康的小伙子却被确诊为HIV阳性。当医生询问可能的感染途径时,小王一脸茫然:"我没有不洁性行为,也不吸毒,怎么会得艾滋病?"

中国疾控中心2024年发布的最新艾滋病防治报告显示,我国50岁以上人群新发HIV感染者占比已达35.7%,较十年前增长了近20个百分点。这一数据背后,反映的是中老年人对艾滋病的认知误区正在成为防控的盲点。

世界卫生组织(WHO)2025年初发布的《全球艾滋病防治进展报告》指出,全球约有3850万人携带HIV病毒,其中超过25%的人并不知晓自己的感染状态。而在这些新增感染者中,对艾滋病传播途径的认知误区是导致感染的主要原因之一。

经过详细询问病史,医生终于找到了小王感染的原因——他不仅有着对艾滋病的诸多误解,还因这些误解而忽视了防护措施。像小王这样因认知误区而感染HIV的案例,在临床中并不罕见。

艾滋病并非"同性恋疾病"。在小王的认知中,艾滋病是"同性恋的专属疾病",异性恋者"几乎不可能"感染。中国疾控中心的数据显示,2024年我国通过异性性传播感染HIV的比例已达66.3%,远高于同性性传播的29.1%。这种认知偏差让许多人在异性性行为中忽视了安全措施。

小王坦言:"我从来不认为自己会感染HIV,因为我只和女性发生关系。"这种思维方式使他在多位性伴侣关系中几乎从不使用安全套。殊不知,病毒并不会区分性取向,任何不安全的性行为都存在感染风险。

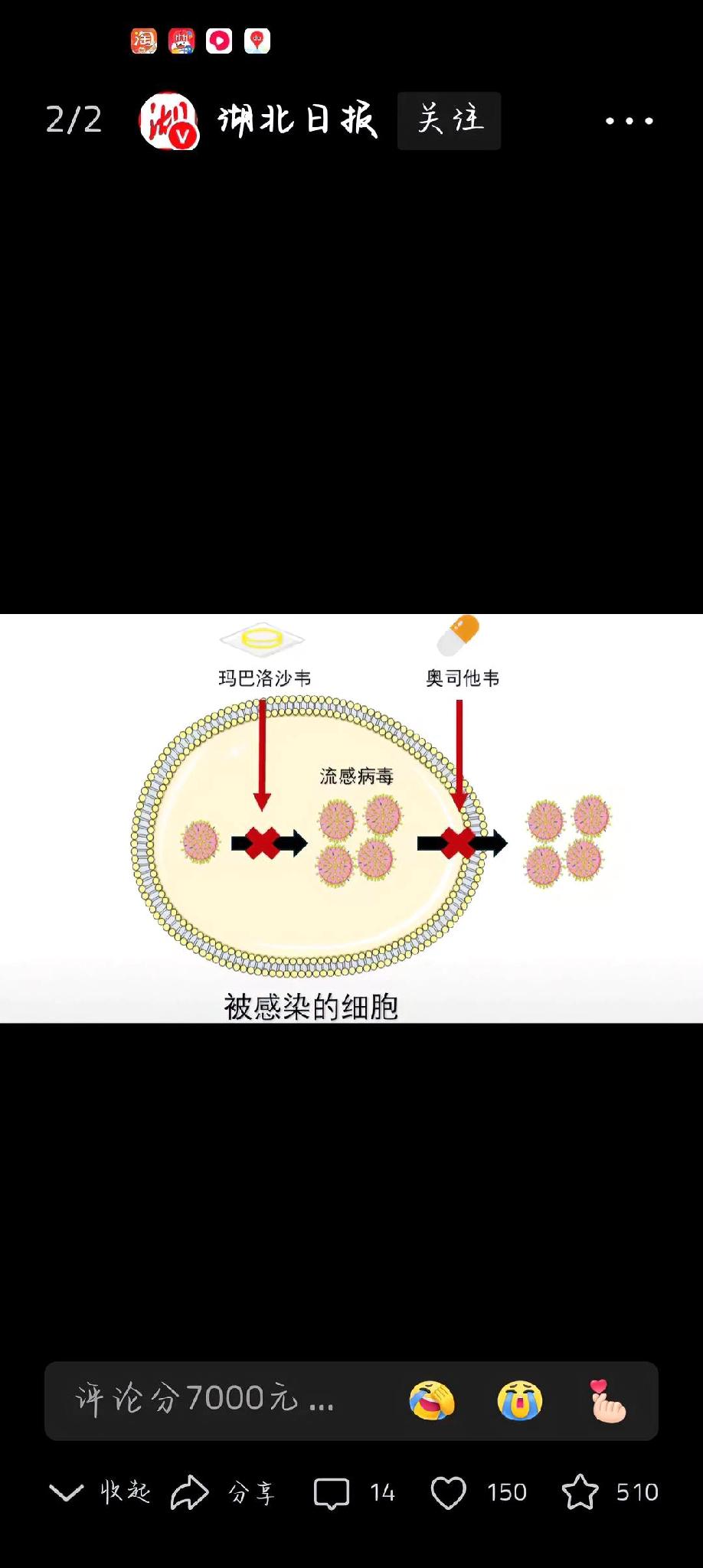

艾滋病病毒(HIV)主要通过血液、性接触和母婴三种途径传播。北京大学第一医院感染科刘主任解释:"HIV是一种逆转录病毒,它攻击人体免疫系统中的CD4+T淋巴细胞,导致免疫功能逐渐下降。"简单来说,就像是病毒摧毁了人体的'防卫军',使身体失去抵抗其他疾病的能力。

接吻不会传播艾滋病是许多人不了解的事实。根据中国疾控中心发布的《艾滋病防治知识手册》,普通接吻不会传播HIV,因为唾液中病毒含量极低,且口腔黏膜完好时不具备感染条件。除非双方口腔都有明显外伤或出血,否则接吻的传播风险几乎为零。

小王的第二个误区是认为"有钱人不会感染艾滋病"。他告诉医生:"我的客户都是成功人士,看起来很健康,不可能携带HIV。"这种"以貌取人"的判断方式在医学上毫无依据。艾滋病毒感染早期,90%以上的感染者没有明显症状,即使是体检达人也可能不知道自己的感染状态。

HIV感染无法从外表判断。上海公共卫生临床中心2023年的研究表明,77.8%的HIV感染者在确诊前身体无任何异常表现,其中58.3%的人在确诊前半年内还进行过常规体检但未被发现。这意味着,光靠"看起来健康"来判断对方是否携带病毒,是极其危险的。

小王的第三个误区是"艾滋病可以被治愈"。虽然现代医学取得了长足进步,但截至2025年,艾滋病仍然没有彻底治愈的方法。规范的抗病毒治疗可以将体内的病毒抑制到检测不到的水平,让感染者拥有接近正常的寿命。

《新英格兰医学杂志》2024年发表的一项追踪研究显示,接受规范抗病毒治疗的HIV感染者,其预期寿命已接近普通人群,差距缩小至仅3-5年。但这并不意味着HIV已经被"治愈",一旦停药,病毒会迅速反弹。

小王的第四个致命误区是"我定期体检,就能及时发现艾滋病"。常规体检并不包含HIV检测。中国医师协会2024年发布的《健康体检指南》指出,只有不到5%的常规体检套餐包含HIV筛查,而即使是高端体检,HIV检测的覆盖率也不超过30%。

"我每年都做全面体检,怎么会不知道自己感染了?"小王困惑地问。医生解释道:艾滋病检测需要专门申请,不属于常规体检项目。就像家里的防盗门,你以为锁上了就万无一失,却没注意到窗户还大开着。

第五个误区是"HIV只在'特殊场所'传播"。小王认为只要不去"乱七八糟的地方",就不会感染HIV。这种地域歧视性思维忽视了病毒传播的本质是行为风险,而非场所本身。国家卫健委2024年数据显示,58.6%的HIV新发感染发生在普通社交场所而非所谓的"特殊场所"。

一次不安全性行为就可能感染。北京协和医院感染科张教授指出:"单次无保护性行为的HIV感染风险约为0.04%-1.4%,虽然看似很低,但这是一种'俄罗斯轮盲'式的风险,没人知道自己会不会成为那个'中奖'的人。"

小王的第六个误区是"洗澡可以预防艾滋病"。他坦言每次性行为后都会立即洗澡,认为这样可以"洗掉"病毒。这种做法毫无科学依据。广东省疾控中心的研究表明,99.7%的HIV感染者在感染后都有过"事后清洗"的行为,但这并没有阻止他们感染。

"HIV病毒在进入体内后的1-2小时内就能与目标细胞结合,"广州医科大学附属第一医院的李医生解释道,"就像墨水滴入水中,一旦扩散,就无法通过外部清洗去除了。"

第七个也是最危险的误区是"看对方外表判断是否安全"。小王承认,他从不与"看起来不干净"的人发生关系,认为这样就能避免感染。这种"直觉判断"在医学上毫无根据。中山大学公共卫生学院2023年的调查显示,87.3%的HIV感染者在外表上与健康人群无任何区别。

抗病毒治疗使病毒载量降至检测不到水平。现代抗病毒药物能将感染者体内的病毒抑制到极低水平,使其传染性大大降低。上海交通大学医学院2024年的研究表明,病毒载量成功抑制的HIV感染者,其通过性途径传播病毒的风险降低了96%以上。

面对艾滋病,我们应该如何科学防护?坚持安全性行为是最基本的防护措施。正确使用安全套可以将HIV传播风险降低90%以上。中国疾控中心2024年的调查显示,仅有38.6%的中老年人群在非固定性伴侣关系中使用安全套,这一数字远低于年轻群体的62.4%。

定期进行HIV检测,特别是有高风险行为后。武汉大学公共卫生学院的调查显示,早期发现并治疗的HIV感染者,其10年生存率可达95%以上,几乎与普通人群无异。我国50岁以上人群的主动检测率仅为8.7%,远低于世界卫生组织建议的40%目标。

科学认识艾滋病,摒弃错误观念。了解HIV的真实传播途径和防护方法,不被谣言和误解蒙蔽。据中国健康教育中心统计,正确认识艾滋病的人群,其高风险行为发生率比认知错误群体低65%。

小王的故事告诉我们,艾滋病离我们并不遥远,错误的认知可能带来致命的后果。防范艾滋病,不只是医学问题,更是知识与意识的问题。让我们用科学驱散误解的阴霾,用知识筑起健康的堡垒。

本文为科普内容整理,旨在传播健康知识,内容仅供学习参考,不构成医疗建议或诊断方案,如有症状请尽快前往正规医院就诊。

参考文献:

1. 中国疾控中心《2024年中国艾滋病防治进展报告》

2. 世界卫生组织《2025全球艾滋病防治进展报告》

3. 《新英格兰医学杂志》2024年"HIV感染者长期生存研究"

4. 中国医师协会《2024健康体检指南》

5. 广东省疾控中心《HIV感染行为学分析报告》2023