物流的难题

18世纪中叶的英国,一种新的能量正在从地下喷涌而出。在矿井深处、陶器作坊里、金属加工厂中,生产的效率正以一种前所未有的方式提升。詹姆斯·瓦特的改良蒸汽机已经开始走出矿井,准备为纺织厂提供更为强大的动力。亚伯拉罕·达比一世的焦炭炼铁法,让铁的产量和质量都获得了突破。商品,以前所未有的数量被制造出来。

然而,这些商品却走不远。

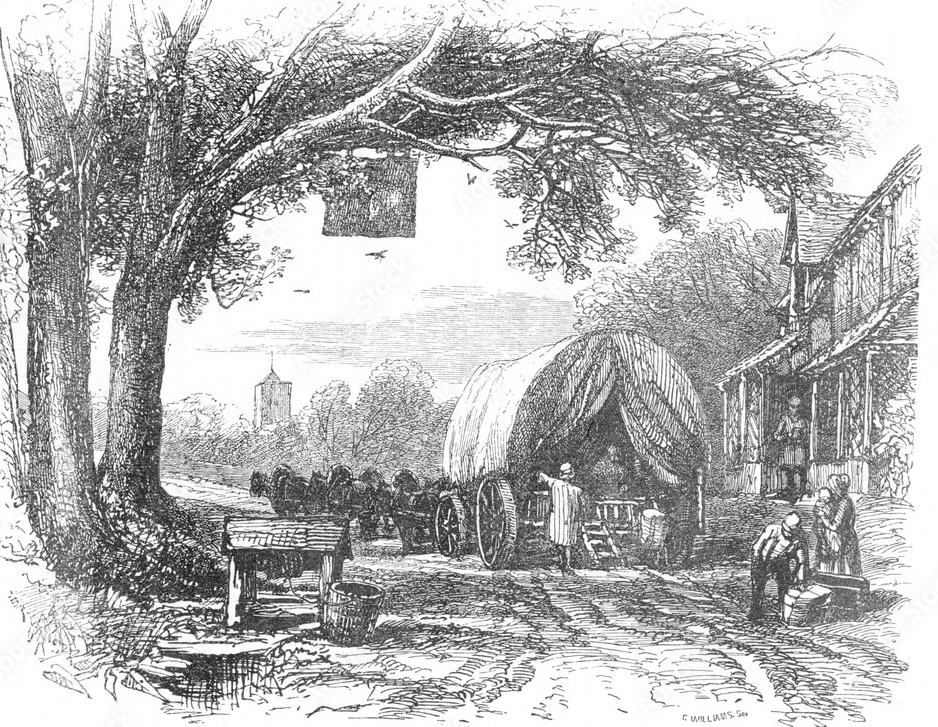

当时的英国,陆路运输系统几乎还停留在中世纪。所谓的“公路”,在大部分时间里都是泥泞的沟渠,坑坑洼洼。一到雨季,道路通行更加困难。运输的主力是驮马,一匹马一次能驮运约130公斤的货物。一支驮马队看似浩浩荡荡,但其运量微不足道。用四轮马车运输,情况稍好一些,但对道路的要求更高,成本也更昂贵。

一个令人难以置信的事实是,从利物浦港将棉花运到仅30多英里外的曼彻斯特纺织厂,其成本,居然和从美国将棉花用船运到利物浦港的成本相差无几。在内陆,煤炭的价格也因运输成本而变得扭曲。距离矿井十几英里的城市,煤价可能就要翻上一番。许多工厂主发现,他们最大的成本不是原材料,不是工人工资,而是把东西运出去的费用。

煤炭、铁矿石、陶土、棉花、粮食,这些工业经济的主要商品,无法顺畅地流动。生产出来的纺织品、铁器和陶瓷,也无法高效地抵达港口,销往世界。

整个国家的经济扩张,被物流水平牢牢地锁住了。人们能制造出精密的机器,却解决不了一袋煤的运输问题。这种矛盾,在工业革命的早期,显得尤为突出。突破口在哪里?没有人知道。当时的工程师、商人和贵族们都在寻找答案。

布里奇沃特公爵的赌注

弗朗西斯·埃格顿,第三代布里奇沃特公爵,是一个在社交圈子里有些孤僻的人物。他在感情上受挫后,便将全部精力投入到了自己的经营上。他的领地在沃斯利,靠近正在迅速崛起的工业城市曼彻斯特。领地之下,是丰富的煤矿。

公爵面临着一个典型而又迫切的问题:如何将沃斯利矿井里挖出的煤,低成本、高效率地运到曼彻斯特的工厂和家庭中。曼彻斯特对煤炭的需求如同一个无底洞,但糟糕的陆路运输让煤价居高不下。经由默西河与欧韦尔河的航运,路线曲折,而且被一个叫“默西与欧韦尔航运公司”的机构垄断,收费高昂,服务怠慢。

公爵下定决心,要修建一条全新的水路,一条完全人工的河道,绕开所有天然河道的限制和垄断,从他的矿井门口,直通曼彻斯特。

这个想法在当时看来,有点疯狂。英国并非没有运河,但大多是为疏通已有河道而进行的简单改造。要凭空挖掘一条十多英里长,并且需要跨越山谷与河流的运河,无论在技术上还是在资金上,都是一次巨大的冒险。

公爵找到了一个名叫詹姆斯·布林德利的人。布林德利是一个磨坊设计师,几乎不识字,但他对水力工程有着近乎本能的理解和惊人的天赋。他习惯用黏土和木块来构建他的工程模型,而不是复杂的图纸。当公爵向他提出这个计划时,布林德利看到了可能性。

项目最大的技术挑战,是如何跨越欧韦尔河谷。按照常规思路,运河应该在这里下降到河谷,货物通过驳船渡河,再用某种方式提升到对岸的运河上。这个过程将极其繁琐、耗时且昂贵。

布林德利提出了一个让所有人都感到震惊的方案:不下去,直接跨过去。他要修建一座水上大桥,也就是渡槽,让运河水和船只,从欧韦尔河的上方,凌空而过。

这个方案遭到了当时几乎所有“科班出身”的工程师的嘲笑。他们断言,这样一座承载着数千吨水和船只重量的石制建筑,必然会坍塌。一位工程师甚至公开表示,他愿意亲自去吃掉那些粘合石头的砂浆,如果这座渡槽能建成的话。

公爵顶住了所有压力。他抵押了自己的领地,将大部分身家都投了进去。工程开始了。工地上聚集了大量的工人,他们用最原始的工具——铲子、镐头和独轮车,开始了这项艰巨的工程。他们开凿隧道,挖掘河道,用黏土夯实河床以防渗漏。

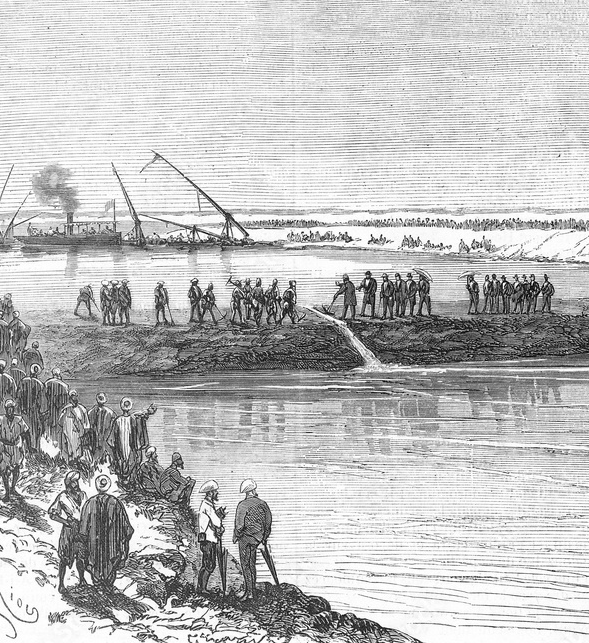

所有人的目光都聚焦在那座横跨欧韦尔河谷的渡槽上。它被命名为巴顿渡槽。1761年,当渡槽建成,运河水第一次被引入,一艘满载煤炭的驳船,在众目睽睽之下,平稳地从曼彻斯特的上方驶过时,整个英国都为之震动。那些曾经的嘲笑者哑口无言。

布里奇沃特运河取得了决定性的成功。运河开通后,来自公爵矿井的煤炭,在曼彻斯特的售价,一夜之间,下降了一半。这不仅仅是公爵个人的胜利,更是向整个英国宣告:一个全新的时代,已经来临。

运河时代开启

布里奇沃特运河的成功,引爆了整个英国的投资热情。人们亲眼见证了,一条人工水道如何能创造出如此惊人的财富,如何能将一个地区的经济潜力彻底释放。

于是,一个被称为“运河狂热”(Canal Mania)的时期开始了。

从1760年代到1790年代,整个国家都陷入了对运河的痴迷当中。地主、商人、工厂主,甚至普通市民,都疯狂地将资金投入到运河公司的股票中。一夜之间,运河项目成了最热门的投资。在伦敦的咖啡馆里,在利物浦的交易所里,人们谈论的不再是海外贸易的风险,而是哪条新运河的股票即将发行。

每一个运河项目,都需要通过议会法案的批准。于是,议会成了各方势力角逐的地方。新兴的工业家与保守的土地贵族展开了激烈的辩论。支持者认为运河是国家进步的动脉,而反对者则担心运河会破坏他们的田产,改变乡村的宁静。律师和游说者们在议会走廊里穿梭,每一条运河线路的走向,每一个水闸的位置,都可能引发一场旷日持久的法律争斗。

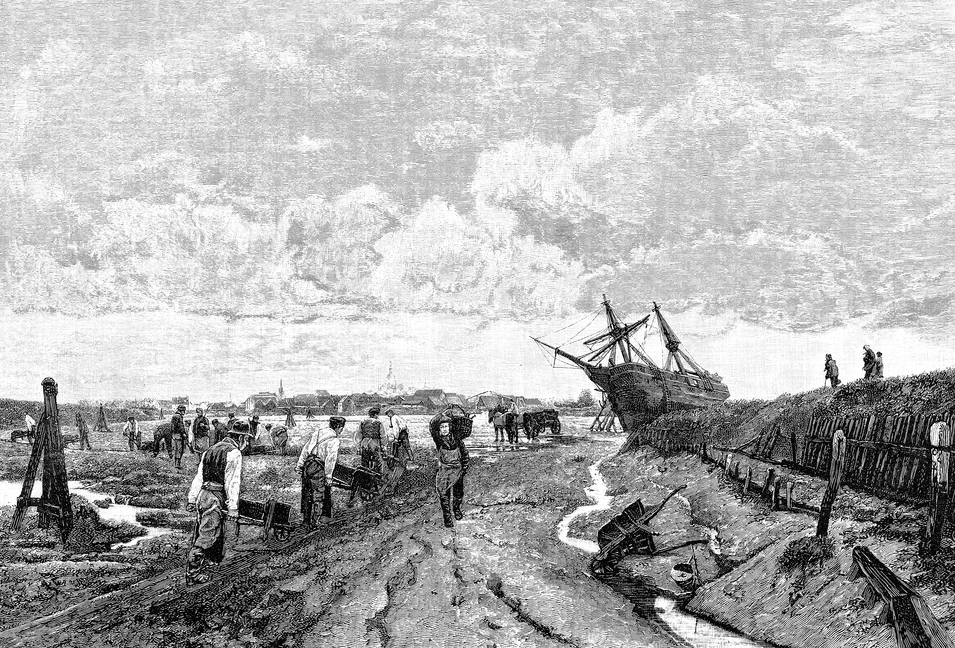

一旦项目获批,真正艰巨的工作才刚刚开始。运河的修建是一项规模浩大的土木工程,在没有现代机械的时代,这一切都依赖于人力。

一支特殊的工人队伍应运而生,他们被称为“Navigators”,简称“Navvies”。这些人大多来自爱尔兰和英国的贫困地区。他们强壮、坚韧,体力和耐力很好。他们用铁锹和十字镐,一寸一寸地开凿。据估计,一个工人一天挖掘的土方量,可以达到20吨。

他们在极其艰苦和危险的环境下工作。塌方、爆炸、溺水是家常便饭。他们住在临时搭建的简陋棚屋里,形成了自己独特的社群和文化。

在这些Navvies的手中,一条又一条的工程诞生了。

在特伦特和默西运河的修建中,工程师们面临着哈尔卡斯尔山脉的阻挡。布林德利再次展现了他的魄力,决定直接凿穿山脉。哈尔卡斯尔隧道长达2.8公里。工人们从山的南北两端同时开挖,在黑暗、潮湿、缺氧的地下奋战了11年,才最终将隧道打通。

在威尔士,为了将工业区与港口连接起来,工程师托马斯·特尔福德设计了庞蒂西斯尔泰渡槽。这座渡槽比巴顿渡槽更为壮观,它由18个高大的桥墩支撑,横跨在迪河谷之上。它高出河面38米,水道槽体采用铸铁分段铸造拼接而成,这在当时是一个技术上的巨大创新。

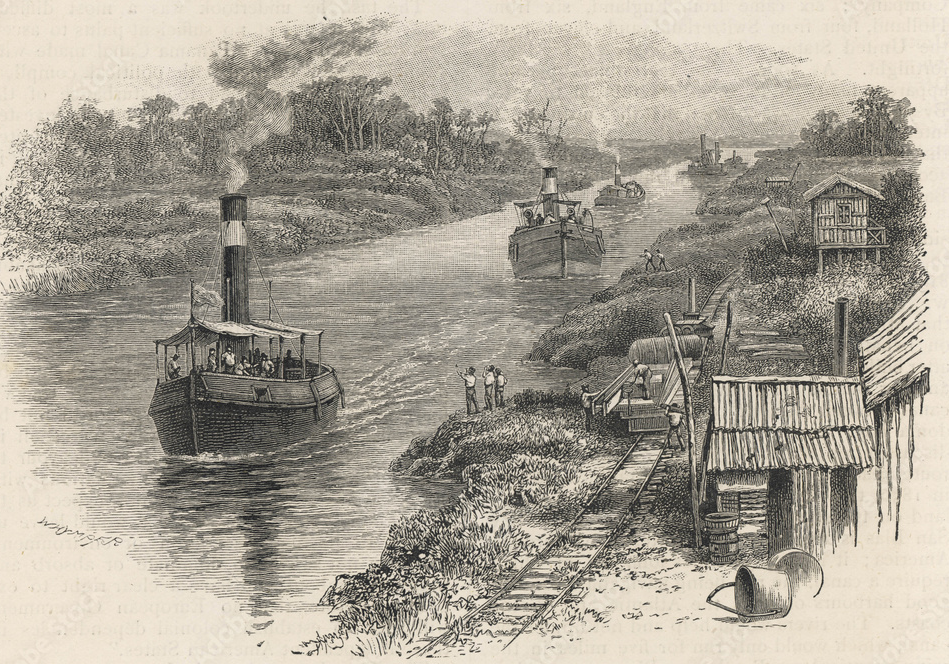

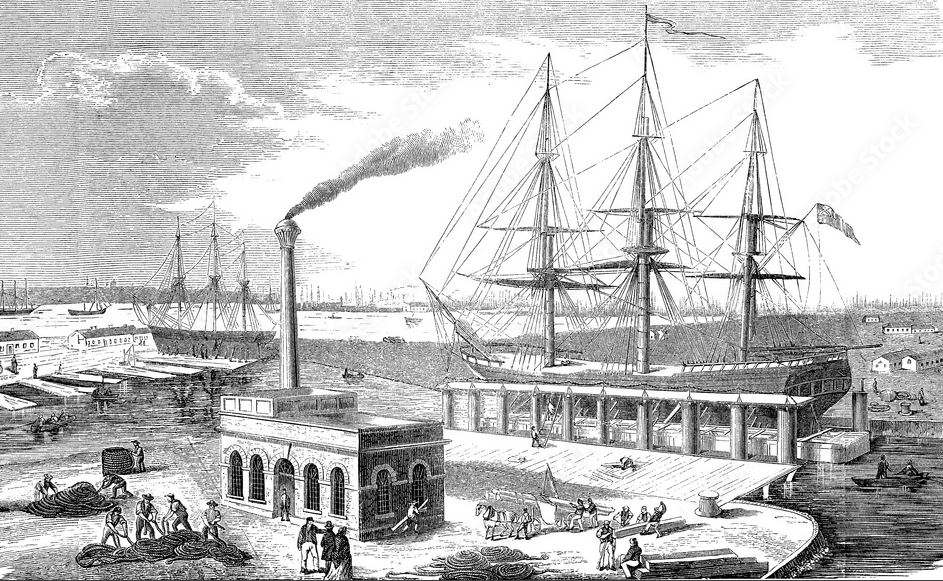

短短几十年间,众多的运河覆盖了英格兰和威尔士的主要工业区。运河将内陆的矿山、工厂与沿海的港口连接起来。伯明翰,一个远离海岸的城市,通过运河网络,成为了英国工业的心脏。斯塔福德郡的“陶瓷之乡”,终于可以将其易碎但价值高昂的产品,平稳地运往世界各地。

运河运输的优势是压倒性的。一匹马在路上只能驮130公斤货物,但在运河边上,它却可以拉动一艘载重数吨的驳船。运输成本下降了75%甚至更多。时间虽然不快,但变得可以预期。货物不再受泥泞道路和天气的影响。

这是一个属于水的黄金时代。运河似乎完美地解决了那个时代的问题。

但是,就在运河网络达到顶峰的时候,它的局限性,也开始悄然浮现。这个由水构成的系统,正面临着一些它自身无法克服的问题。

运河的局限

运河系统创造了辉煌,但也带来了新的瓶颈。

首先,是自然条件的限制。运河在冬天会结冰,在干旱的夏季则会缺水,这都会导致航运中断。对于那些依赖持续供应原材料和燃料的工厂来说,这种季节性的停运是难以忍受的。

其次,是速度。驳船由马匹沿着纤道拉动,速度缓慢,通常每小时只有三到四英里。在工业革命的初期,这种速度已经足够。但随着生产效率的飞速提升,工厂对原材料的渴求和产品外运的压力越来越大,运河的慢速开始显得不合时宜。人们需要更快的速度。

第三,是地理的限制。运河无法翻越过于陡峭的山脉。虽然通过一系列密集的水闸可以在一定程度上提升船只的空间高度,但这套系统非常耗时耗水。每一艘船通过水闸,都需要进行一系列复杂的操作,并消耗大量的水。在繁忙的航段,船只常常需要排起长队,等待通过水闸,造成了严重的拥堵。

第四,运河公司在取得成功后,开始显现出垄断的弊病。它们控制着关键的运输路线,并收取高昂的通行费。曾经作为打破垄断者的运河,自己变成了新的垄断者。商人和工厂主们发现,他们只是从一种糟糕的运输方式,换成了另一种虽然更好但却同样昂贵的运输方式。他们迫切需要一种新的、能够与运河竞争的方式出现。

所有这些问题,都指向一个矛盾:一个以蒸汽为动力的工业经济,却仍然依赖于畜力驱动的物流系统。机器的节奏越来越快,而水的节奏却始终如一。

此时,一些人将目光从水面,投向了陆地。他们关注的,不是那些泥泞的公路,而是一种在矿区已经存在了很长时间的东西——轨道。

在许多煤矿和采石场,为了方便运输重物,人们会在地面上铺设木制或铁制的轨道,让装满货物的斗车在上面滑行,由马匹拉动。这被称为“Wagonway”或“Tramway”。它的效率远高于在普通路面上行驶的马车。

与此同时,一个革命性的动力源——蒸汽机,正在变得越来越小型化和高效化。理查德·特里维西克等先驱已经成功地制造出可以在轨道上移动的蒸汽机车,并进行了一些早期的、不算成功的试验。

一个想法,开始在少数富有远见的人脑中形成:如果,将高效的轨道运输,与强大的蒸汽动力结合起来,会发生什么?

但要将这个想法变为现实,需要克服的障碍,比修建任何一条运河都要巨大。这不仅仅是技术上的挑战,也是一场与强大既得利益集团的冲突。

由钢铁组成的交通系统

乔治·斯蒂芬森,一个出身于诺森伯兰矿区的煤矿工人,是这个新时代的代表人物。他没有受过正规教育,但他对蒸汽机有着一种与生俱来的天赋。他在矿区工作,负责维护和改进那些用于抽水的固定式蒸汽机。他亲眼目睹了矿用轨道上马匹拉动煤车的低效。

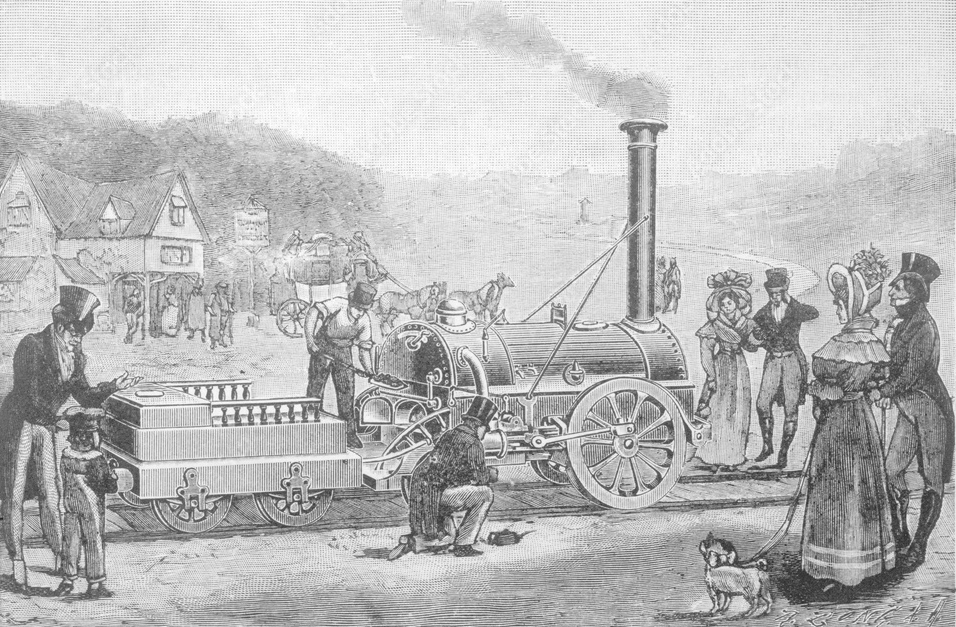

斯蒂芬森坚信,蒸汽机车是未来。他开始在基林沃思煤矿进行自己的试验,制造出了一系列机车,如“布鲁彻号”。这些早期的机车笨重、缓慢、噪音巨大,而且经常出故障。它们喷出火花和浓烟,吓坏了路边的牛马,也引起了人们的恐惧。许多人认为这是一种危险且不切实际的怪物。

然而,在英格兰东北部的煤炭产区,这个想法得到了实践的机会。斯托克顿和达灵顿的商人们计划修建一条连接内陆煤矿与港口的运输线。他们最初的方案是修建一条运河,或者是一条由马匹拉动的铁路。

在斯蒂芬森的极力说服下,他们最终同意进行一次大胆的试验:使用蒸汽机车来牵引运煤的列车。

1825年9月27日,斯托克顿-达灵顿铁路正式开通。这是一个历史性的时刻。斯蒂芬森亲自驾驶着他设计的“旅行号”机车,后面拖着一长串装满煤炭和面粉的车厢。在最后一节开放式车厢里,还坐着一些勇敢的乘客。

火车以每小时10到12英里的速度前进。对于习惯了马车和驳船的人们来说,这是一种令人震惊的速度。尽管这条铁路在早期仍然混合使用蒸汽机车和马匹,并且主要用于货运,但它向世界证明了一件事:蒸汽驱动的铁路,是可行的。

然而,斯托克顿-达灵顿铁路的成功,并没有立刻颠覆运河的统治地位。它被许多人看作是一个仅适用于特定地形和特定货物(如煤炭)的解决方案。要真正挑战运河构筑的庞大系统,铁路需要在一个更重要、更具象征意义的舞台上证明自己。

这个舞台,就是连接曼彻斯特和利物浦的走廊。

曼彻斯特,当时世界棉纺织工业的中心。利物浦,英国面向大西洋的最重要港口。两者之间的运输线,是整个工业革命的生命线。这条生命线,当时被布里奇沃特运河的继承者和默西与欧韦尔航运公司牢牢掌控。他们收费高昂,服务傲慢,货物常常积压在利物浦的码头,等待数周才能被运往曼彻斯特的工厂。

一群忍无可忍的利物浦和曼彻斯特商人决定,必须打破这个垄断。他们计划修建一条全新的、完全使用蒸汽动力的公共铁路。

这个计划立刻引来了运河公司和沿线土地所有者的疯狂反对。他们动用一切力量,在议会中进行阻挠。他们散布言论,声称火车的噪音会让母牛停止产奶,火花会点燃房屋,乘客会在高速下窒息而死,机车锅炉随时可能像炸弹一样爆炸。

斯蒂芬森没有放弃。经过多年的斗争和艰苦的建设,利物浦-曼彻斯特铁路的线路终于接近完工。但一个新的问题摆在了公司董事们的面前:到底应该使用哪种机车?是使用斯蒂芬森那样的移动式机车,还是在铁路沿线设置一系列固定的蒸汽机,用缆绳来牵引列车?

为了解决这个争论,并为新铁路找到最佳的动力方案,他们决定举办一场公开的比赛。

这场比赛,将决定未来数十年物流技术的走向。

雨山赛场上的对决

1829年10月,在利物浦附近一个叫雨山(Rainhill)的地方,举行了一场竞赛。利物浦-曼彻斯特铁路公司宣布,向能够制造出满足特定要求(包括重量、速度、可靠性)的蒸汽机车的设计者,提供500英镑的巨额奖金。

这个消息吸引了来自全国各地的工程师。最终,有五台机车报名参赛,但只有三台真正做好了准备。

第一台是约翰·布雷斯韦特和约翰·埃里克森设计的“新奇号”(Novelty)。它设计精巧,重量很轻,是当时高技术工程的代表。许多观众和专家都认为它是最有可能的获胜者。

第二台是蒂莫西·哈克沃斯设计的“无双号”(Sans Pareil)。它基于斯托克顿-达灵顿铁路上已有的机车设计,结构坚固,但有些超重,工艺也略显粗糙。

第三台,是乔治·斯蒂芬森和他的儿子罗伯特·斯蒂芬森,以及亨利·布斯共同设计的“火箭号”(Rocket)。从外观上看,“火箭号”似乎并无特别之处。但它包含了两项关键的技术革新。第一,是它的多管式锅炉。锅炉中密集排布着25根铜管,极大地增加了受热面积,从而能更高效地产生蒸汽。第二,是它的“冲击管”设计,可以将废气从烟囱中更有力地排出,从而在火箱中产生更强的抽力,让燃烧更充分。

比赛的日子到了。雨山赛场上人山人海,超过一万名观众前来见证这场交锋。

比赛过程充满了戏剧性。

被寄予厚望的“新奇号”在一次高速行驶后,锅炉管道发生破裂,被迫退出了比赛。它展示了惊人的速度,却暴露了在可靠性上的不足。

“无双号”在进行了几次不错的奔跑后,一个气缸出现了裂缝。检查发现,这个气缸是由一家信誉不佳的铸造厂提供的,存在质量缺陷。它也只能遗憾地退出。

现在,所有的目光都集中在了“火箭号”身上。

“火箭号”的表现堪称完美。它拖着相当于自身重量三倍的负载,在赛道上稳定地来回行驶。它不仅轻松达到了比赛要求的每小时10英里的速度,甚至在空载行驶时,跑出了接近每小时30英里的惊人高速。这在当时是匪夷所思的。

它的可靠性同样出色。在其他对手纷纷因为机械故障退赛时,“火箭号”始终保持着稳定的运行。它不仅快,而且强壮。

比赛的结果毫无悬念。“火箭号”赢得了雨山选拔赛。

但这不仅仅是一台机车的胜利,也不仅仅是斯蒂芬森父子的胜利。这是移动式蒸汽机车对所有其他动力方案的决定性胜利。它向全世界证明,一种高效、快速、可靠的全新陆路运输方式已经成熟。

铁路对经济和社会的影响

1830年9月15日,利物浦-曼彻斯特铁路正式通车。通车典礼盛大而隆重,包括时任首相威灵顿公爵在内的许多政要都出席了活动。然而,这场典礼也发生了一起悲剧:利物浦议员威廉·赫斯基森在下车与首相交谈时,没有注意到另一条轨道上驶来的“火箭号”,不幸被撞倒并身亡。他成为了世界上第一位死于铁路事故的著名人物。

这起事故为铁路时代的开启蒙上了一层阴影,但也从一个侧面凸显了这种新生事物的力量和危险。它是一种人类还未完全学会如何驾驭的力量。

尽管开端不幸,利物浦-曼彻斯特铁路在商业上取得了巨大的成功。它不仅能高效地运输棉花和制成品,还迅速发展起了客运业务。人们第一次体验到,可以在不到两个小时的时间里,完成过去需要一整天的旅程。这种对时间和空间概念的颠覆,是运河完全无法比拟的。

在1830年代和1840年代,英国陷入了对铁路的疯狂投资之中。无数的铁路公司成立,议会里充斥着各种线路的建设计划。铁路股票的价格被炒到天上,形成了巨大的投机泡沫。

这个过程是混乱甚至野蛮的。不同的铁路公司采用不同的轨道宽度,导致彼此之间无法联通。线路的规划往往不是出于整体利益的考量,而是基于最有利可图的路线。然而,就在这种混乱中,一张比运河网络密集得多、高效得多的钢铁之网,在极短的时间内覆盖了整个不列颠。

面对铁路的冲击,运河公司们进行了反击。它们大幅降低通行费,试图留住客户。一些运河甚至尝试了新技术,比如用蒸汽拖船来取代马匹。但在绝对的速度和灵活性面前,这些努力都显得徒劳。

铁路的优势是全方位的。它几乎不受天气影响,可以全年无休地运行。它可以深入内陆,翻山越岭,到达运河无法企及的地方。最重要的是,它快,快得多。

这种速度,彻底改变了英国的经济和社会。

新鲜的农产品,如牛奶和蔬菜,可以从乡村迅速运到城市,改变了城市居民的饮食结构。报纸可以连夜从伦敦运往全国各地,信息的传播速度大大加快。

工厂的选址不再局限于靠近运河或港口的地方,它们可以建在任何铁路能够到达的区域。一个全国性的统一市场形成了,来自不同地区的商品可以自由地竞争。

时间本身也被重新定义。在此之前,英国的每个城镇都有自己的地方时间。但火车的运行需要一张精确的时刻表,这催生了标准时间的诞生。铁路公司开始使用“铁路时间”(以格林尼治时间为准),并最终促使它成为全国统一的标准时间。

在不到70年的时间里,英国的物流系统完成了一次彻底的迭代。

18世纪中叶,这个国家被驮马和泥泞的道路所束缚。

18世纪末,它被一张精密但缓慢的运河网络连接。

到19世纪中叶,它已经被一个高速、强大、全天候的铁路网络贯穿。

从运河到机车,这场发生在工业革命心脏地带的“物流革命”,其意义不亚于任何一项生产技术的发明。它不是工业革命的某个侧面,而是其得以发生和持续的先决条件。