很多人喜欢光顾大排档,小炒、生炒、煸炒、爆炒……各种美食让人垂涎三尺。

而这一切都要感谢铁锅的发明,如果没有铁锅,中华美食的地图会有多苍白呢?

想象一下,没有镬气十足的干炒牛河,没有麻辣鲜香的宫保鸡丁,没有酱香浓郁的回锅肉……

毫不夸张地说,看起来不起眼的黑色铁锅,堪称中华饮食文明的“幕后推手”,它让中国菜从“煮熟”走向“炒香”,完成了一场跨越千年的饮食革命。

今天我们就来好好聊聊铁锅和“炒菜”的历史吧~

从鼎食到炒香的炊具改革在铁锅登场之前,中国人的餐桌是另一番景象。

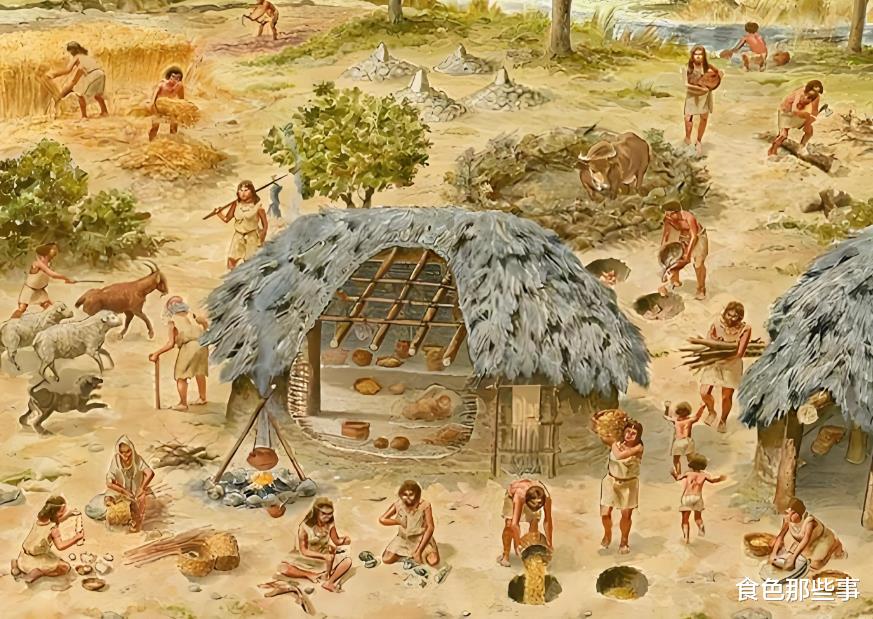

新石器时代的先民们用陶制的鼎、鬲小心翼翼地烹煮食物,耐心等待着热气慢慢渗透食材。

夏商周的贵族们享用着平民无法企及的青铜鼎美食,然而高温之下可能释放的有毒物质,隐藏的风险是肉眼看不见的。

转机发生在战国至汉代。冶铁技术迎来突破,高炉炼铁与铸铁柔化术让铁器从战场走向厨房。

在河南的汉代遗址中,考古学家发现了与现代炒锅形状神似的铁锅——广口、浅身、圆底,这种设计至今在我们的厨房里还很常见。

不过,铁锅真正的“高光时刻”还是在经济繁荣的宋代。

此时城市商业发达,又取消了隋唐以来的宵禁,于是酒楼食肆以及夜市在汴京、临安等城市迅速崛起。为了快速出餐,满足市井需求,高效的炒菜应运而生。

也是在宋代,“炒”这个字第一次出现在文献和食谱中。

铁锅带来的不仅是炊具的变更,更是烹饪理念的颠覆。

铁锅的导热性极强,它能迅速升温并保持高温,配合油脂的运用,这就是我们熟悉的“炒”。

食材与热油接触的瞬间,美拉德反应与焦糖化反应同时发生,产生了中餐独有的灵魂——“锅气”。

可以说,“炒锅”彻底改变了中国人的饮食结构。

蔬菜不再只是水煮,可以清炒、醋溜、蒜蓉,各种做法保留了蔬菜的爽脆与营养。

肉类经过快速煎炒、爆炒,变得嫩滑入味,不再是长时间炖煮后的柴老口感。

“炒”更是进一步释放了食用油的风味,油脂香让食材美味升级。

更重要的是,铁锅让高温杀菌普及化,减少了寄生虫疾病的发生。

很难想象,没有铁锅,我们热爱的那些经典菜肴如何存在。

川菜的魂魄——回锅肉:先煮后炒,铁锅的二次加热让肉片边缘微卷,形成独特的“灯盏窝”形态,焦香与酱香在高温下融合。

粤菜的精髓——干炒牛河:猛火快攻,铁锅赋予河粉独特的镬气,牛肉嫩滑,豆芽爽脆,考验着每位粤厨的功力。

鲁菜的绝技——爆炒腰花:对火候要求极为苛刻,必须在数十秒内完成,铁锅的蓄热性保证了温度的稳定,成就了腰花的鲜嫩无腥。

平民的智慧——铁锅炖大鹅:闯关东时期,中原移民将铁锅带入东北,结合当地物产与寒冷气候,创造了这种保温性强、风味浓郁的烹饪方式。

在几千年的更迭中,铁锅成了中国文化的重要符号。

说起“烟火气”,我们往往想到的就是铁锅。自宋元以来,随着市民文化的崛起,“一家一锅”成了中国人最朴素的生活智慧。

而铁锅的海外“旅行史”同样精彩。宋代铁锅通过丝绸之路抵达波斯、阿拉伯,成为备受追捧的东方珍品;明清时期,铁锅贸易甚至引发边境冲突;今天,随着华人走向世界,铁锅也将中餐的味道带到了全球每个角落。

今天,铁锅和炒菜无声地渗透进我们的日常生活中,因为太过寻常,我们也就忽略了它们的伟大之处。

真正革命性的发明,往往不在庙堂之高,而在厨房之间,在最平凡的人间烟火里。

以上就是铁锅和炒菜历史的内容~

对此,你有什么看法呢?