回顾:容肇祖在岭南大学学报发表两篇论文,促进冯梦龙研究第一次大突破

容肇祖(1897年—1994年),我国著名的哲学史研究专家、民俗学家和民间文艺学家。字元胎,1897年12月1日出生在广东东莞市的一个书香家庭。故有人称他为“岭南学者”。

容肇祖先生

他于1922年秋考入北京大学哲学系,并参加创办北大《歌谣》周刊。毕业后他先后到厦门大学、中山大学任教,参加中山大学创办《民俗》周刊,被推选为中山大学民俗学会的主席,带领该学会成为当时全国民俗学和民间文艺学研究的大本营。

1930年秋,容肇祖首次受聘到岭南大学任国文副教授两年。岭南大学是当时办在广州的一家知名的私人大学(近几年已在香港复办)。容肇祖此时在岭南大学学报发表了关于冯梦龙的两篇论文,即《明冯梦龙的生平及其著述》①和《明冯梦龙的生平及其著述续考》②,为我国冯梦龙研究的第一次大突破作出了重要贡献。

我国冯梦龙研究的第一次大突破,是从五四新文化运动开始的。冯梦龙生活在明朝中晚期,那时商品经济发展,资本主义萌芽成长,新兴的市民阶层勃起。具有反封建叛逆思想的冯梦龙,在“三言”等俗文学作品中对新兴的市民阶层作了大胆的肯定和宣扬。

而到了清朝“康乾盛世”,国力虽一度增强,但思想却趋于保守,冯梦龙的“三言”等作品都在违禁之列。经查询发现,“康乾盛世”后的清朝政府对明清交替时期的汉族反清人士不再继续追究,所以冯梦龙的经学著作、方志著作和诗歌作品乃至笔记小品,都在同治的《苏州府志》中有所记载。而他的“三言”等俗文学作品,却未列入《苏州府志》。所以直至1919年五四新文学运动之前,国人对冯梦龙的俗文学作品已几乎一无所知。

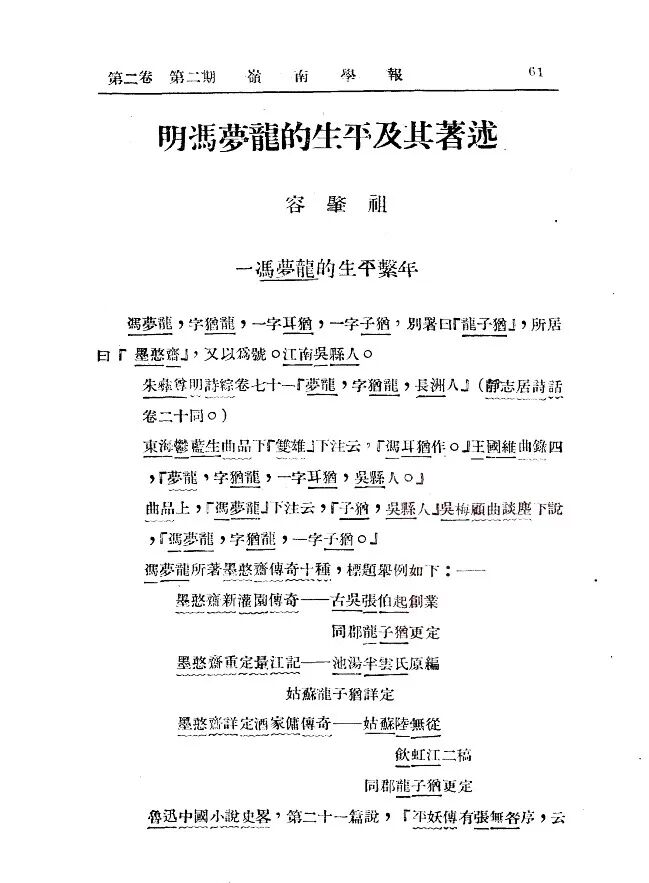

《明冯梦龙的生平及其著述》

五四新文化运动的先驱提倡新文学,反对旧文学;提倡白话文,反对文言文。而冯梦龙的“三言”等俗文学作品,在内容上反封建意识浓厚,在形式上运用白话文写作,均符合他们提倡的要求。

于是,在人们的视野中湮没了近三百年的冯梦龙作品,又回到人们的目光之中。首先是要重新见到这些书。当时博学如鲁迅先生者讲述《中国小说史略》时,也只见到《醒世恒言》一种。

而此时在我们的邻国日本,则保留有相当齐全的冯梦龙作品;盐谷温等早在《论明之小说三言及其他》等长篇论文中,就对冯梦龙作过较为系统的研究分析。

当时到日本留学的中国文人很多,自然首先从日本以“出口转内销”的形式引进冯梦龙作品。在中国大连图书馆及一些私家收藏的冯梦龙作品,也开始引起人们的广泛兴趣。

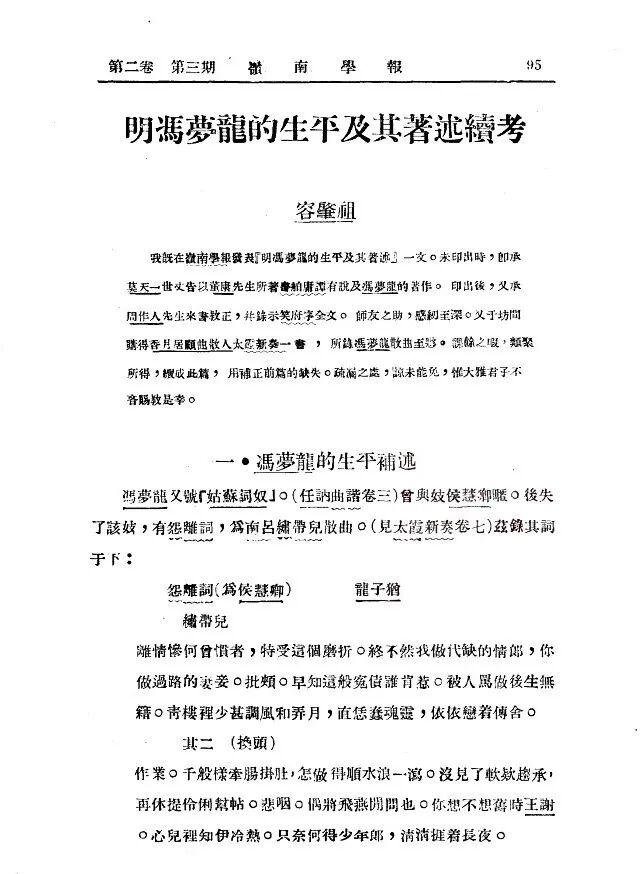

正是在此承前启后之际,容肇祖先生在搜集和大量阅读当时所能找到的冯梦龙所有作品的基础上,首先进行了综合研究,并率先在《岭南学报》上连续发表了《明冯梦龙的生平及其著述》(刊1931年7月《岭南学报》二卷二期)和《明冯梦龙的生平及其著术续考》(刊1932年3月《岭南学报》二卷三期)。

《明冯梦龙的生平及其著述续考》

这是我国最早发表的系统研究冯梦龙的两篇重要文章,据此授容肇祖以“冯学研究泰斗”的桂冠完全是名至实归。

几十年后重读容文,有两点依然令人惊叹:

其一,容肇祖当时搜集和阅读的冯梦龙作品已相当齐全。

他当时未读到的冯梦龙作品,仅《寿宁县志》《中兴伟略》《春秋衡库》《古今谭概》等少数作品;但也均已从原始资料中查证出,以上作品确系冯氏所作。

其二,在此基础上做出的许多判断是令人惊叹的精确。

如容肇祖据《中兴伟略》出版时间,就已推定冯梦龙出生于明万历二年。又如容肇祖据《太霞新奏》出版时间,推定冯梦龙暱侯慧卿事,必在他五十二岁以前,或为他的少壮时的轶事可知。在论文中对二人相恋及分离的第一手材料,作了系统归纳。再如容肇祖论文对冯梦龙作品出版时间的考订,对冯梦龙生平大事的时间编排都相当精确。

对容肇祖这方面的重要贡献,现在知之者不多,宣传者更少,甚至他的家乡岭南(东莞)也没有深入挖掘和研究,这是令人遗憾的。

这一方面,笔者有切身体会,至今难忘。首先从背景谈起。

从1919年至1980年近60年间,经过不少学者的不懈努力,冯梦龙俗文学的主要作品均已出版。但是,对冯梦龙的全面评价仍存在严重贬低的倾向。

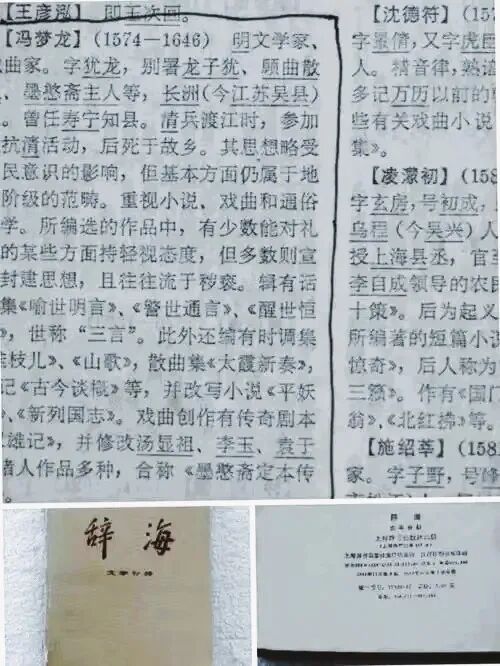

1981年官方出版的《辞海》文学分册“冯梦龙条目”称:“冯梦龙是明文学家,戏曲家。其思想略受市民意识的影响,但基本方面仍属于地主阶级的范畴。……所编选的作品中,有少数能对礼教的某些方面持轻视态度,但多数则宣扬封建思想,且往往流于秽亵。”③

《辞海》有关冯梦龙的辞条

如此贬低冯梦龙的结论性意见如占据主流位置,则必然禁锢人们的思想,使人误认为研究冯梦龙的价值不大;因此不推翻这个错误结论是绝对不行的。

对中国小说史有独特研究的齐裕焜先生撰文指出:1984 年11 月9 日,中国作协福建分会在福州召开“冯梦龙诞辰410 周年及入闽任寿宁知县350 周年纪念会”。王凌先生做了题为《冯梦龙研究应该有一个大的突破》的发言,引起与会者共鸣。

同年11 月15 日,在全国文坛有广泛影响的《文学报》发表了王凌先生的这篇文章,引起全国学术界的进一步重视。该文首次提出如下观点:“我们认为,研究冯梦龙要有一个大的突破,就必须在加强基础研究的同时,强调进行总体研究、比较研究和综合研究”。该文总结了几十年来冯学研究的正反经验,从宏观上鲜明地指出问题的症结。④

亲历学者陈侣白先生撰文回忆道:关于对冯梦龙的总体研究、比较研究和综合研究,王凌的《“三言”为文学史提供了哪些新东西》是最具代表性、最有分量的一篇论文。

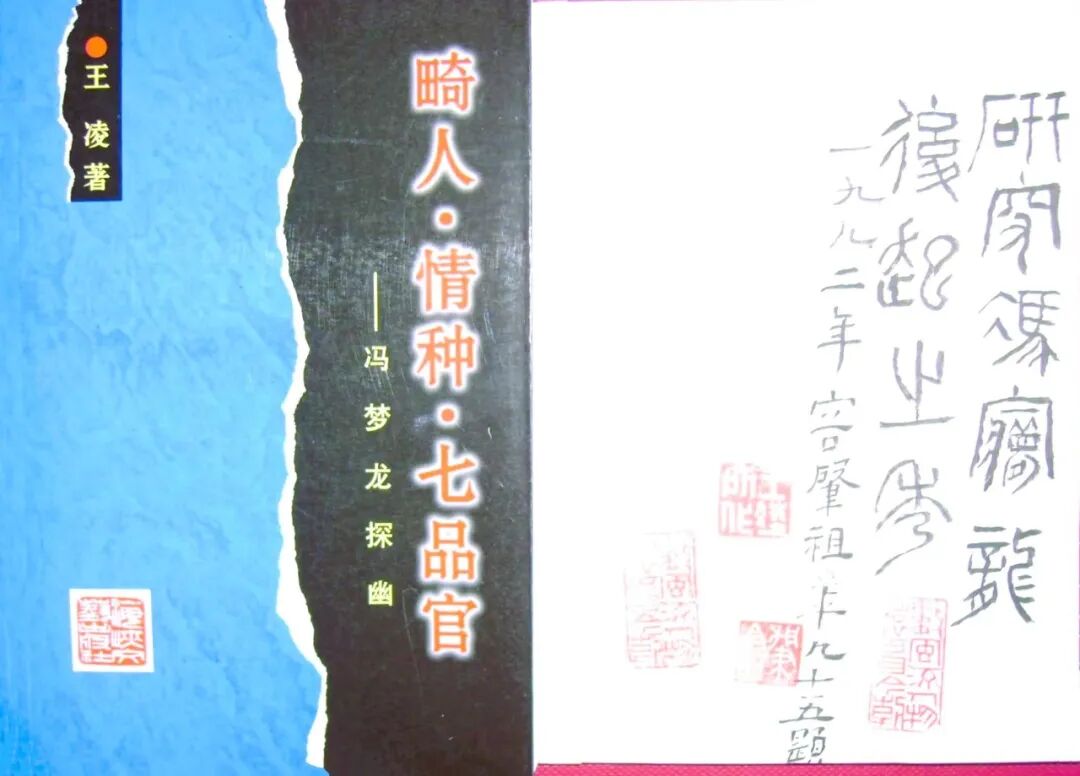

《畸人·情种·七品官:冯梦龙探幽》

王凌认为:“三言”作为一部一百二十篇小说的总集,其思想体系比较复杂,各篇质量也不平衡,必须把它作为一个总体来研究,分清主流与支流。王凌指出:“如果说,‘三言’以前的小说名篇,如《水浒传》以塑造农民起义的英雄群像见长、《三国演义》以描写帝王将相的角逐斗争为主、《西游记》展现了正义战胜邪恶的瑰丽幻想、《金瓶梅》暴露了统治阶级的腐朽与堕落;那么,‘三言’的可贵之处却在于,它第一次把以手工业者、小贩、小商人及其妻女为主的城市平民作为正面人物写入作品……人物如此众多,性格如此复杂丰富,生活面如此广阔,可以说是一部中世纪晚期我国市民生活的百科全书。”

这篇重要论文1984 年写出,1985 年在全国首次冯梦龙学术讨论会上宣读,其观点被与会者普遍接受,写入了讨论会的“综述”。

文章发表后,即被中国人民大学“全国书报资料复印中心”全文转载和《新华文摘》摘载,为学术界认同⑤。

经过中国俗文学学会主办的第一届全国冯梦龙学术讨论会(1985年、宁德),第二届全国冯梦龙学术讨论会(1987年、苏州)和中国俗文学学会学术会议(1991年、苏州),诸多学者的反复探讨,以上观点已逐渐变成大家的共识,全国研究冯梦龙的热潮持续高涨。我也正是在1991年出席苏州中国俗文学学会学术会议时,经王文宝介绍才得知容肇祖先生其时生活在北京。

此时的容肇祖虽已不专门从事冯梦龙研究,但依然关注这方面的研究进展。容老全国解放后先后在北京大学、中国科学院哲学研究所(后为中国社会科学院哲学研究所)工作,并曾先后担任中国社会科学院哲学研究所学术委员会委员、中国民俗学会副理事长、中国民间文艺研究会顾问等职。

我在全国俗文学学会学术会议(1991年、苏州)上,被推举担任中国俗文学学会冯梦龙研究委员会第一副主任;经王文宝先生(时任中国俗文学学会副会长,后任会长)引荐,我把正送出版社编审的《畸人·情种·七品官》一书样稿(含二十几篇已在省以上刊物正式发表的冯梦龙研究论文)送容老征求意见。

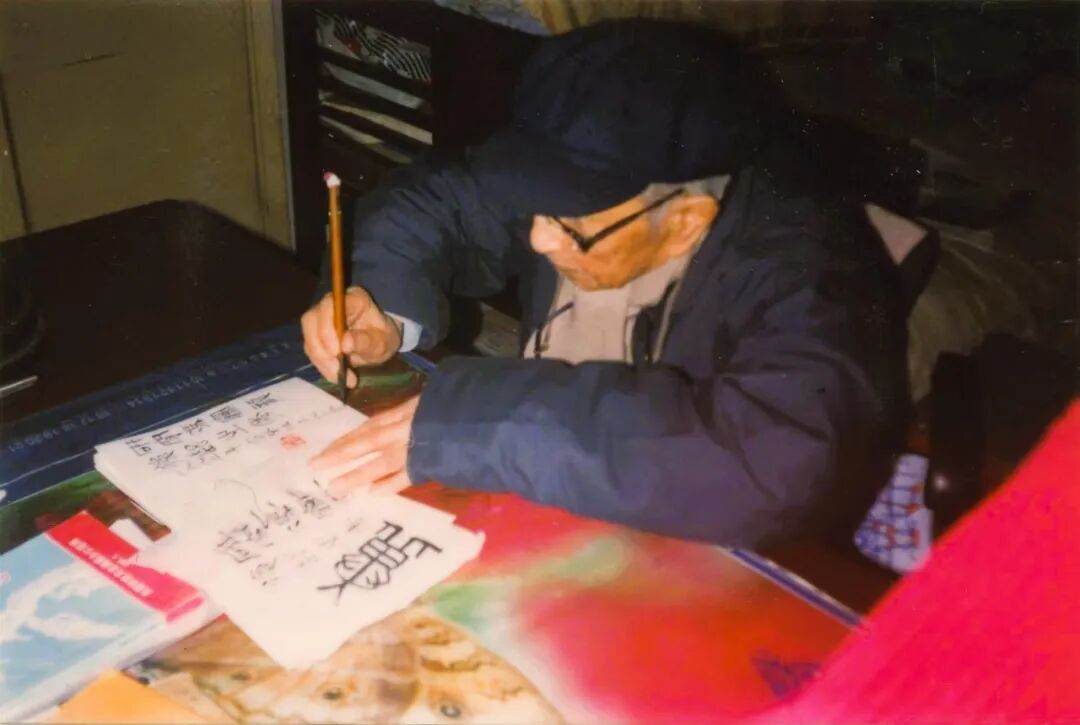

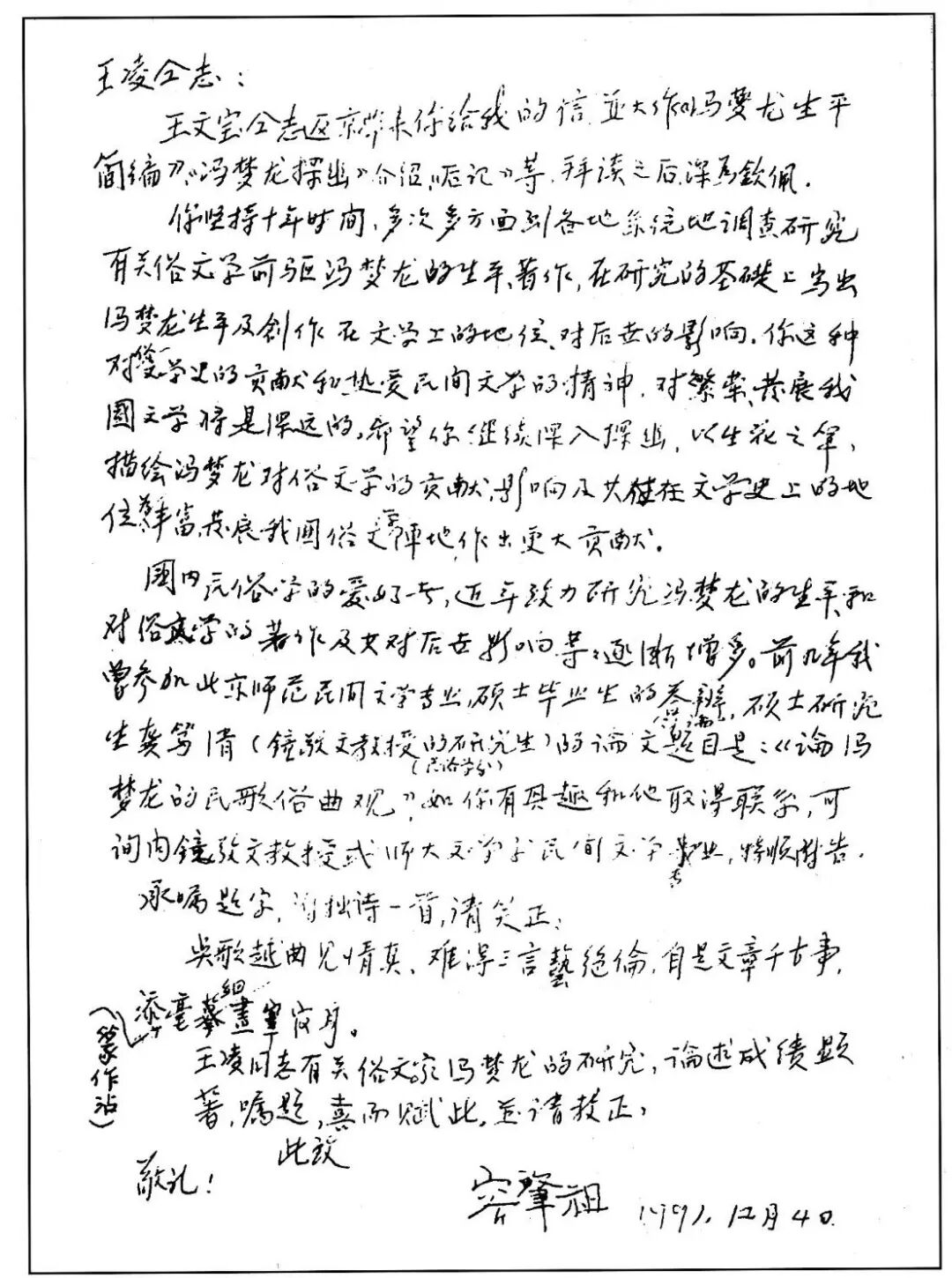

容肇祖写给作者的信

容老于1991年11月4日给我写来一封热情洋溢的信:“你坚持十年时间,多次多方面到各地系统地调查研究有关俗文学前驱冯梦龙的生平著作,在研究的基础上写出冯梦龙生平及创作在文学史上的地位,对后世的影响。你这种对俗文学史的贡献和热爱民间文学的精神,对繁荣发展我国文学将是深远的。”

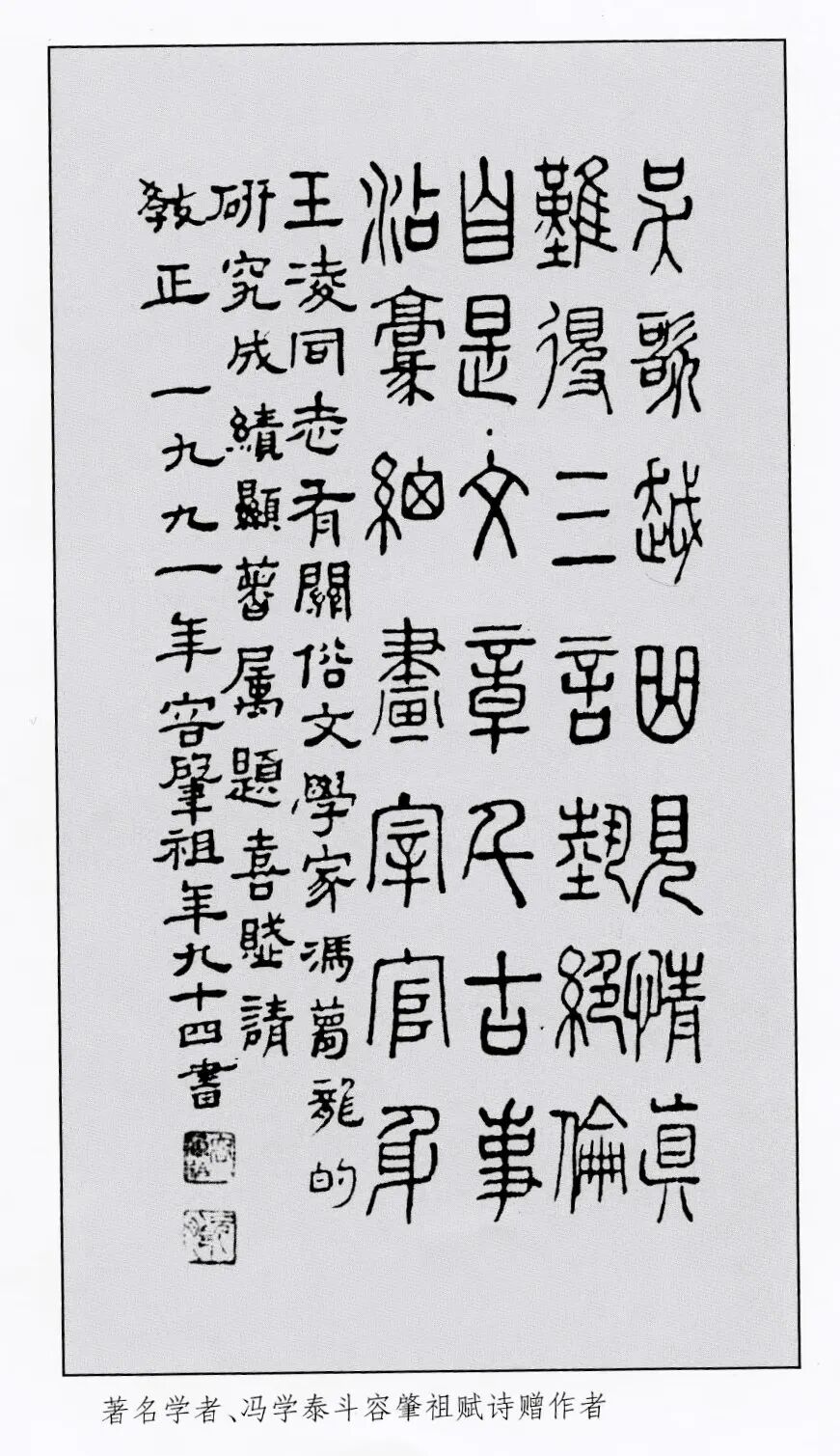

他还亲笔题诗一首相赠:“吴歌越曲见情真,难得三言艺绝伦,自是文章千古事,沾毫细密宰官身。”加注:“王凌同志有关俗文学家冯梦龙的研究,成绩显著,属题。喜赋,请教正。一九九一年容肇祖年九十四书”。⑥

容肇祖先生赋诗赠作者

这不但是老一辈对我极大的鼓励和鞭策,更是对改革开放以来全国冯梦龙研究突破性发展的肯定和赞扬!

1992年是北京大学《歌谣》周刊创刊及中国近代俗文学研究发端70周年,中国俗文学学会和北京大学中文系、图书馆联合于12月在北京举办高规格的全国俗文学学术研讨会,系统总结七十年来俗文学研究的历程和经验。

我受中国俗文学学会委托,撰写《冯学研究七十年》。在容老的鼓励和支持下,论文写成(当时取袁志为笔名)并在大会宣读。

该文首次提出“冯梦龙研究两次大突破论”:五四运动后出现了冯梦龙研究的第一次大突破,其标志是冯梦龙作品在湮没了数百年后重新在中国大量出版,容肇祖是当时发表研究集大成之作的泰斗;改革开放以来出现了第二次大突破,其标志是实事求是评价了冯梦龙在文学史上的独特贡献,批驳了贬低冯梦龙的错误倾向。⑦

这篇论文得到与会代表的一致赞同,被收入由吴同瑞、王文宝、段宝林主编的《中国俗文学七十年》一书,由北京大学出版社于1994年1月正式出版,影响是不小的。

《中国俗文学七十年》

正如北京大学中文系教授段宝林(中国俗文学学会顾问原副会长)指出的那样:“此书的出版标志着冯梦龙研究成果得到学术界的广泛认同,影响深远;此后由袁行霈先生主编的高校教材《中国文学史》等权威著作,都给冯梦龙以新的充分肯定的评价,这就使以1981年二版《辞海文学分册》‘冯梦龙条目’为代表的贬低冯梦龙的倾向销声匿迹。”⑧

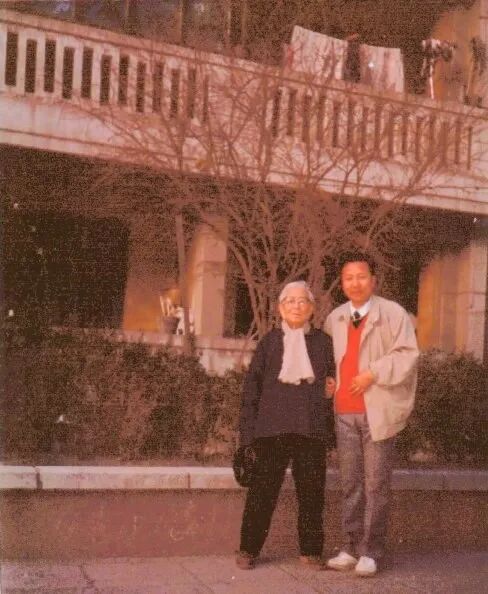

1992年在北京开会期间,我专程前往北京干面胡同中国社会科学院宿舍拜会了容肇祖先生,汇报了大会情况;容老与我合影留念,并再次在我的新书《畸人·情种·七品官》扉页上为我题词:“研究冯梦龙的后起之秀”。殷殷之情,刻骨铭心。

1992年王凌拜访容肇祖家合影

据悉,《容肇祖全集》已出版,可告慰容老在天之灵;但他的诸多学术贡献(包括研究冯梦龙)均少为人知,需要不断加以介绍和弘扬,这是我们后来者的责任!

研究俗文学如同研究其他文学作品一样,都需要在充分占有材料的基础上再进行综合研究。而俗文学作品由于它的平民性等特点,往往不是它所产生的那个时代的主流文学,记载在史籍里很少,流传中遗失毁坏严重。

故后代的俗文学研究者往往先要花大力气搜集、整理、出版已散失的俗文学原始资料,为研究作好前期准备。而某个研究大师的综合研究,又会极大推动俗文学研究的发展;二者互相促进,良性互动。现代冯学研究泰斗容肇祖正是这样做的,并给我们留下了宝贵的启示。

容肇祖先生题词

1993年后,我们按照容肇祖这个思路继续推进冯梦龙研究。虽然从1993年到2012年的二十年间,不断有关于冯梦龙研究的论文和专著出版,而突破性的研究成果较少。但2012年后步伐则迅速加大。

福建省学术界提出开展冯梦龙研究“1316工程”,这“1”是指不断推动冯梦龙研究有一个大的突破。这“3” 是指先后在通俗文艺领域、廉政文化领域、法治文化领域推动冯梦龙研究取得突破并不断扩大战果。这“16” 是指提出要进一步解开冯梦龙一生的16个谜:即“身世之谜”“入城之谜”“科举之谜”“青楼之谜”“采风之谜”“爱情之谜”“转折之谜”“社友之谜”“编撰三言之谜”“创作戏曲之谜”“投身出版之谜”“转而出仕之谜”“四年寿宁之谜”“八年退休之谜”“反清复明之谜”“魂归何处之谜”。“1316工程”吸引了全国各地不少研究者参加。⑨

《2016福建冯梦龙文化高峰论坛论文集》,王凌、林松涛主编,海峡文艺出版社2018年版。

我认为,在此攻城拔寨的攻坚阶段,仍然需要在原始材料挖掘和综合研究提炼两个方面同时发力。只有两翼齐展,才能腾空飞翔!并以此纪念容肇祖先生!

参考文献:

①《明冯梦龙的生平及其著述》(刊1931年7月《岭南学报》二卷二期)

②《明冯梦龙的生平及其著术续考》(刊1932年3月《岭南学报》二卷三期)

③《辞海》文学分册“冯梦龙条目”(上海人民出版社1981年出)

④齐裕焜:冯梦龙研究的突破与进展——兼谈福建学者的重要贡献//《福建寿宁冯梦龙文化高峰论坛论文集》,海峡文艺出版社,2015年5月。

⑤陈侣白:《冯梦龙的异代知音——王凌》,《福建寿宁冯梦龙文化高峰论坛论文集》,海峡文艺出版社,2015年5月。

⑥王凌:《畸人·情种·七品官》,海峡文艺出版社,2002年版。一书。

⑦《中国俗文学七十年》,北京大学出版社,1994年1月。

⑧《2016福建冯梦龙文化高峰论坛论文集》,海峡文艺出版社,2018年4月。

⑨《2016福建冯梦龙文化高峰论坛论文集》,海峡文艺出版社,2018年4月。