《南渡北归》里描述了刘文典的死,读来一叹。他没死在蒋介石手里。没死在日本人手里,也没死在汪精卫手里。

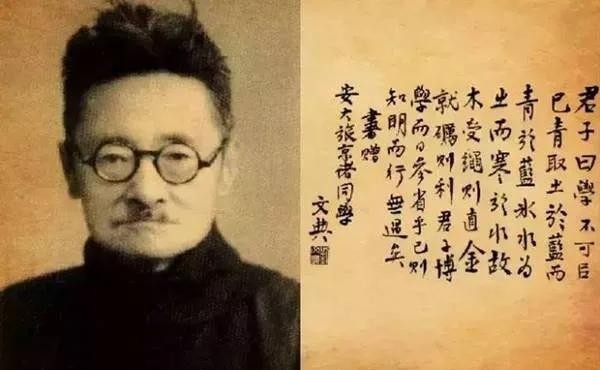

刘文典,国学大师,民国乱世中的一颗星。他没死在蒋介石的怒火下,没倒在日本人的威逼前,也没被汪精卫拉拢过去,可他的结局却让人唏嘘不已。是什么让这位才华横溢的学者,在颠沛流离中走向生命的终点? 刘文典(1889-1958),安徽合肥人,原名文聪,字叔雅,生在书香门第,是民国时期顶尖的文史学者,尤其擅长校勘学和《庄子》研究。他从小就聪明过人,1906年考入芜湖安徽公学,跟陈独秀、刘师培学了不少新思想。1907年,他加入中国同盟会,投身革命。1909年,他跑到日本早稻田大学深造,拜在国学大牛章太炎门下,钻研《说文解字》,打下了扎实的学术基础。回国后,他一头扎进教育和学术,1917年被陈独秀拉去北大当文科教授,还帮忙编《新青年》。后来,他干过安徽大学校长、清华大学国文系主任、西南联大教授、云南大学教授,教出一堆学生。他的代表作有《淮南鸿烈集解》《庄子补正》《三余札记》,在学术圈子里名气响当当,被称为国学巨擘。不过,他的人生路可没那么顺畅,坎坷得很。

1928年,安徽大学跟旁边的安徽省立第一女子中学因为点小事闹起来,学生堵校门抗议,事情越闹越大。当时蒋介石正在安庆视察,听说后火冒三丈,把刘文典叫去问话。刘文典不怵他,坚持说事情有内幕,不肯随便处罚学生。蒋介石骂他是“新学阀”,他也不示弱,反唇相讥。这场冲突让他被关了七天,但也看出他是个不肯低头的硬骨头。后来,他跟蒋介石的梁子算是结下了,但这没要他的命。 1931年“九一八”事变后,刘文典的长子刘寿彭受不了国难当头,跟同学跑去北京请愿抗战。结果他在路上得了重病,回家没多久就去世了。这事儿对刘文典打击太大,儿子没了,他整个人都垮了。朋友劝他抽口鸦片压压悲痛,他试了之后就戒不下来,从此染上毒瘾。这习惯跟了他后半辈子,也成了他人生下滑的起点。不过,日本人的侵略没直接弄死他,他还是撑过去了。 抗战爆发后,刘文典跟着西南联大搬到昆明。昆明条件差,他却开始沉迷鸦片,烟瘾越来越重。学校里有人看不下去,尤其是闻一多,觉得他这副样子太丢人,公开批评他。他也没法反驳,毕竟自己确实有点颓废。后来,西南联大把他开除了,他只能收拾行李走人。那时候,汪精卫搞伪政府,拉拢过不少人,但他没搭理,骨子里还是有股傲气。可惜,鸦片已经拖垮了他的身体。

抗战胜利后,他没回北京,留在云南大学教书。1957年,他被贴上“死硬分子”的标签,天天挨批。会上有人指着他鼻子骂,他也不服软,还冷嘲热讽地问人家懂不懂《庄子》。这性格让他吃了不少苦,但他硬是没倒下。当时他已经得了肺癌,身体一天不如一天,可他死活不让家人说出去,坚持挺着上台挨批。1958年7月,他在昆明家里突然倒下,没了气息。医生说是肺癌和脑出血一块儿要了他的命。他的墓在昆明郊外,简简单单,连块碑都没有。 刘文典的故事,放到《南渡北归》里,就是一段活生生的历史。他学问做得好,教书育人桃李满天下,可命运老跟他过不去。早年丧子让他走上歧途,晚年病痛加批斗又把他逼到绝路。他跟蒋介石对着干,没死;日本人占了半壁江山,他没屈服;汪精卫拉拢,他不理。可最后,他还是倒在了病魔和时代的双重夹击下。他的死让人叹息,一个知识分子在乱世里,能坚持到什么地步?他的学术成就摆在那儿,谁也抹不掉,可他的遭遇也让人觉得世事无常。 说到他跟蒋介石的恩怨,其实也就是那次安徽大学的冲突最出名。蒋介石气势汹汹,他偏不买账,宁可被关也不妥协。这事儿传开后,大家都觉得他有种。后来日本人来了,他也没低头,带着学生继续搞学问。汪精卫那边,他更是看不上,压根没搭理过这些投降派。可这些都没弄死他,反倒是鸦片和肺癌成了最后的“敌人”。他死的时候,身边没几个人,学生和同事大多不敢靠近,怕被牵连。这结局,真是让人感慨万千。