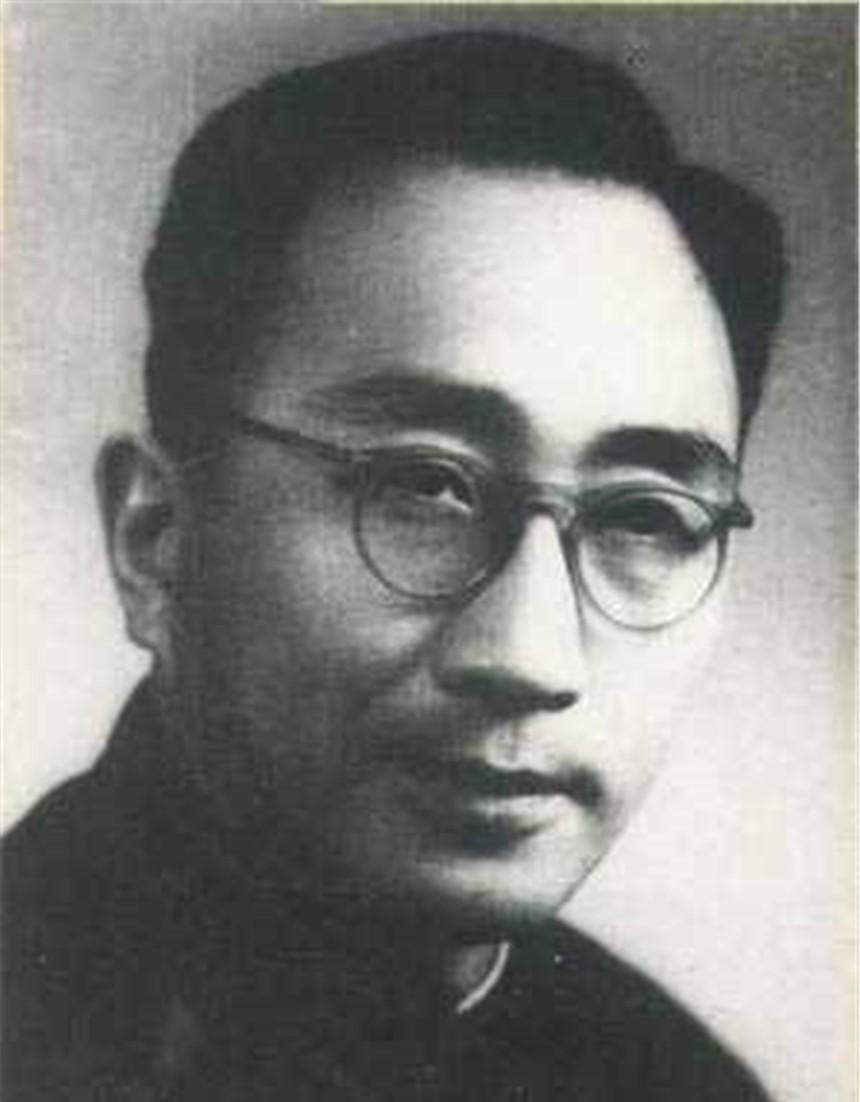

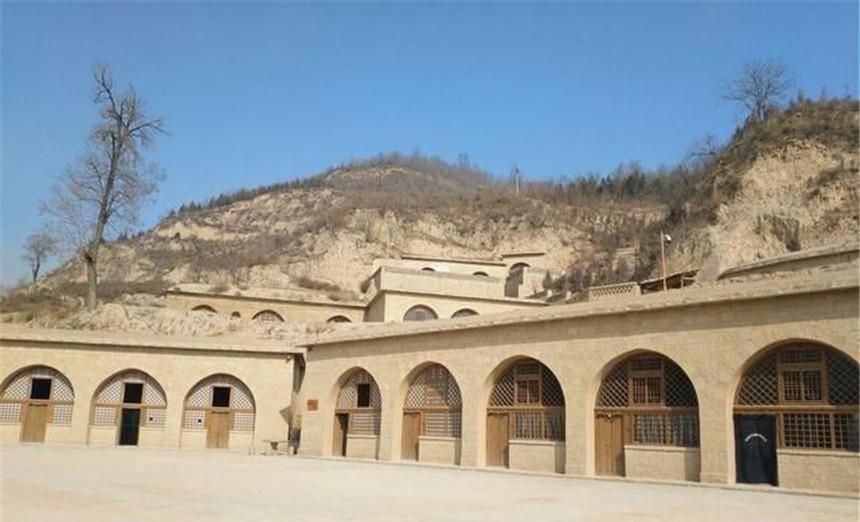

《白毛女》初演喜儿幻想当黄世仁老婆,台下起哄:你可不要叛变 【1944年冬夜,桥儿沟】“喜儿,你真打算给黄世仁当小老婆?”舞台下方,一个刚从前线赶回的战士按捺不住,脱口而出。灯火晃动,场内先是安静半秒,随即一阵轰然起哄——有人跺脚,也有人吹口哨,空气里都是火药味。 马可当时正蹲在帘幕后,手里攥着铅笔,汗从额头渗到脖子。他没想到,自己写下的那段“低沉独唱”会把观众情绪点燃到这种程度。排练被迫停下,周扬招手示意众人围到火炉旁。木柴噼啪,火光映着大家的脸——有人脸红,有人发青。马可抬头,只吐出一句:“这段得砍。”没人反对。 事情追根溯源,还得倒回两年前。1942年初夏,延安城外细雨连绵。毛主席驱车来到桥儿沟,面对黑压压的人群抛出三个问题:文艺是谁的?为了谁?怎样做?这番拷问像一把亮刀,直接戳到鲁艺学员心里最软的地方。那之前,戏剧系忙着演易卜生,音乐系抱着舒伯特,老乡却在窑洞门口看热闹——尴尬得很。毛主席强调“普及为主”,一句“到群众中去”,几乎让整个学院重启系统。 被这句话推着走,马可背起背包下乡。他先跑到米脂,又绕到绥德。路过米脂西北那座怪石垒成的空寨子时,他发现满山都是驼背老汉。聊天才知道,三代人都被地主撵去背石板修堡,背弯了腰,累死了人。更阴森的,是“闺女失踪”的旧账:寨子落成当晚,许多女孩被拖进暗洞,随后音讯全无。老汉指着寨墙,烟雾缭绕地说:“石板上,每块都有条命。”这句话像铁钉,把马可钉在原地。 几个月后,晋察冀前线又飘来一个传说:夜半庙里有“白毛仙姑”偷贡品,干部埋伏,一枪误伤,才发现是旧社会逃难的农家女。她抱着孩子,满头白发,蜷在山洞中过了几年“野人”般的日子。生与死、人和鬼、旧与新的碰撞,刺激得人手心发麻。于是,周扬提议:干脆写一部民族新歌剧,把阶级仇恨、抗日大局、民间传说揉在一起。 剧本写得顺风顺水时,问题却冒了出来。最典型的,就是开头那次“幻想当小老婆”的独唱。撰词的同志自认曲调幽怨,能体现封建压迫下农家女的绝望。可几场试演下来,观众不是尴尬就是愤怒。他们认定,喜儿绝对不会“向恶势力低头”,否则所有血泪都白流。那晚排练被喊停,战士怒吼“你可不要叛变”,马可如遭当头棒喝:戏假如离开了人民情感,再漂亮都没用。 接下来是实打实的返工。马可带队请来米脂驼背大爷、炊事班侯师傅、扎根乡村的妇救会干部轮番坐在排练室。有人嫌干馒头当窝头不真实,侯师傅嫌“成了人样”的喜儿还披头散发。意见一点都不客气,但收获比什么都大:馒头换窝头,洞里出来的喜儿立刻包上蓝头巾,连黄世仁最后的下场都重写——不再“交政府”,而是当场枪决。 1945年春天,正式首演。窑洞外山风呜咽,室内灯火通明。喜儿冲破旧宅,推开土门时,乐队高奏“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”。台下有人落泪,有人挥拳,掌声一浪高过一浪。毛主席坐在前排,目光温和,却透着审视。散场后,他和冼星海聊了几句,只说一句话:“群众喜欢,就对了。” 剧目像火把,从陕北一路传到晋冀鲁豫,又点亮华北平原。每到一处,土改工作队、伤兵休养所、前线阵地都会搬来木板,支起简易舞台。观众里有解放区干部,也有刚摘下封建枷锁的农民。人们扯着嗓子学唱“北风吹”,用笨拙的步伐学喜儿的舞,痛痛快快骂黄世仁。 不得不说,《白毛女》最终成型,是延安文艺路线给了方向,更是千千万万普通人给的灵魂。没有驼背大爷的嘶哑,没有小战士的一嗓子怒吼,没有老乡递来的窝头,这出戏最多算纸上谈兵。它真正的生命力,来自泥土、来自硝烟、也来自台下那句“你可不要叛变”的质问。 七十多年过去,《白毛女》早成经典,可当年排练场的汗水、争吵和笑声并没远去。每当旋律响起,那段故事仍提醒后人:艺术一旦背离人民,就会失声;紧贴大地,它才能穿越时代,继续唱下去。