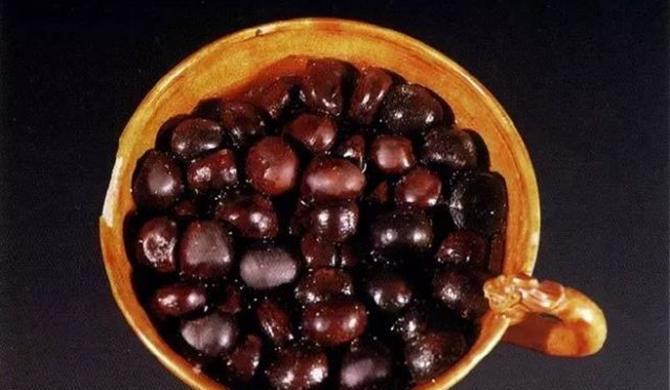

1993 年,河北村民的一次农田灌溉,揭开了一座辽代古墓的神秘面纱。更让人感到惊奇的是,墓中还摆放着一桌跨越千年的酒席,这是墓主人专门为盗墓贼准备的。 3 月的张家口,冻土刚化开一层。下八里村的老赵扛着铁锹往田里走,鞋底子沾满黑泥。春灌的水流进麦田,却像被地底下的怪兽吞了似的,刚漫过脚脖子就没了踪影。他蹲下来扒开湿土,指尖触到一块冰凉的青石板,石板缝里还嵌着点红漆。 村委会的广播喇叭响了三遍,文物局的面包车才碾着田埂过来。穿蓝布褂的考古队员蹲在水里摸探方,铁锹碰到硬物时发出 “当” 的轻响。“是砖!” 有人喊了一声,老赵往后退了两步,看着那些戴白手套的手,把自己刚踩过的泥地一点点刨开。 第七天头上,墓室的券顶露了出来。青灰色的砖缝里嵌着铜钱,钱上的 “开元通宝” 四个字还能看清。当队员们撬开最后一块封门砖,一股混着泥土和酒气的味道涌出来,惊飞了田埂上的麻雀。 七号墓的甬道比别处宽些。手电筒的光柱扫过墙壁,壁画上的侍女正端着托盘,托盘里的葡萄紫得发亮。转过弯,所有人都愣住了 —— 墓室中央摆着张红漆木桌,桌上的碗碟里,居然还盛着没吃完的宴席。 绿釉鸡腿瓶斜靠在桌腿边,瓶口的软木塞裂了道缝。一个戴眼镜的队员小心翼翼拔开塞子,一股淡淡的果香飘出来。“是酒!” 他把鼻子凑过去,眼镜片上蒙上了层水汽,“闻着像葡萄酿的。” 盘子里的梨核缩成了枣核大小,桃肉干得像块深褐色的木头。最显眼的是碗栗子,外壳油亮,像是刚从锅里捞出来,轻轻一捏,壳就裂成了两半,露出里面早已干瘪的果仁。考古队的老郑掏出放大镜,看见碗沿上还留着半道牙印。 清理到桌底时,发现了块墓志铭。上面的契丹小字弯弯曲曲,像蚯蚓爬过石头。翻译出来的那天,队里的人都围着看:“凡后世入吾寝茔者,阅吾一生,皆为吾友,当以酒肉相待。” “这是给盗墓贼准备的?” 年轻队员小张咋舌。他前阵子刚参与过另一个辽墓的发掘,那里的墓道里全是流沙和暗箭,“哪有墓主人盼着别人来掘坟的?” 壁画上的张文藻留着络腮胡,穿圆领紫袍,正举杯和客人说笑。他的椅子腿上刻着缠枝莲,桌布上的褶皱被画得清清楚楚,连掉在地上的一块饼子都没放过。老郑摸着壁画上的酒壶:“你看这笔触,他是真觉得,来的都是客。” 绿釉瓶里的酒被倒进玻璃试管时,还能看见淡淡的红色。化验结果出来那天,队里加餐,食堂师傅炖了锅鸡汤。“检测出了酒石酸,” 老郑喝了口二锅头,“跟现在的葡萄酒成分差不多,一千年前就有这手艺了。” 木桌的抽屉里藏着本账册,纸已经脆得像枯叶。队员们用宣纸托着展开,上面记着 “粟米三石”“葡萄百斤”,最后一行写着 “备宴一桌,待访客”。小张突然明白过来:“他知道迟早有人会来,与其设机关防着,不如请人喝杯酒。” 消息传开后,县里的人都来看热闹。老赵也挤在人群里,听讲解员说这是辽代归化州刺史张文藻的墓。“他就不怕人把东西偷走?” 有人问。讲解员指着壁画上的一句话:“壁上有文,物归原主,酒可尽饮。” 考古队撤走那天,把酒席原样封存了。红漆木桌被罩在玻璃罩里,绿釉鸡腿瓶的软木塞换了新的,只是那股葡萄香,总在阴雨天真的飘出墓室,像有人在地下,又温了壶千年的酒。 后来,宣化的葡萄沟成了景点。果农们说,他们的葡萄藤,根须说不定早就扎到了张文藻的墓里。每到秋天,紫葡萄挂满架时,总有人想起 1993 年那个春天,田埂下的千年宴席,和墓主人那句 “来者皆是友” 的邀约。 (素材来源:陕西文化 2023年03月19日《国宝从这里走出》把“干饭人干饭魂”贯彻到底的中国史上第一人——辽代张文藻墓室酒席)