蒙恬,作为秦始皇手下几位赫赫有名的将领之一,凭借其卓越的军事才能和出色的功绩,获得了秦始皇的极高宠信。然而,随着秦二世即位,命运急转直下,蒙恬最终成为了政治风暴中的牺牲品,甚至在临终时,他留下了一句震古烁今的忠臣名言。令人意外的是,这句话在几百年后的汉朝末年,被一位历史人物引用并引起广泛关注,那人便是曹操——这位一度自视为挟天子以令诸侯的“枭雄”。

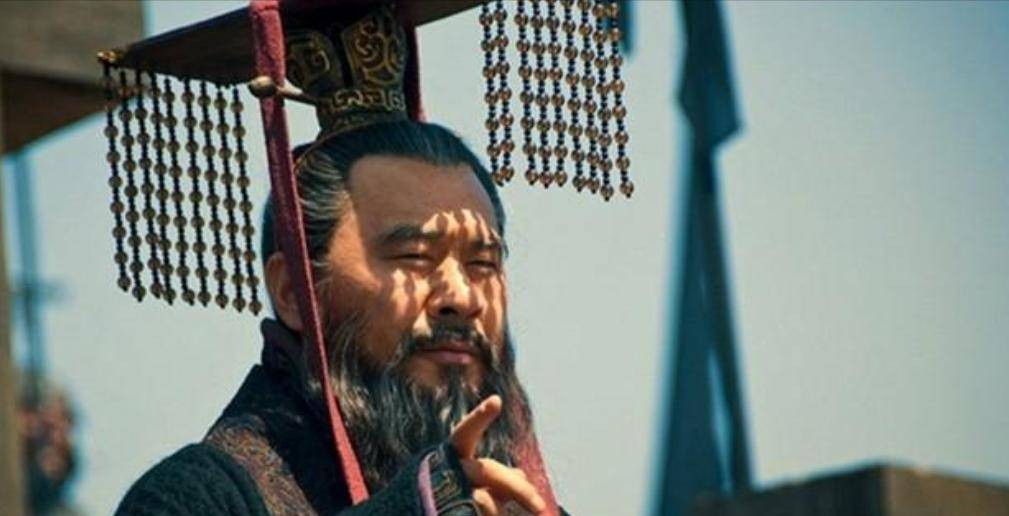

曹操明知自己身处风口浪尖,时常被人批评为奸臣,心中自然有着无法言喻的委屈。为了在世人面前证明自己忠诚于汉室、胸怀复兴大业,他引用了蒙恬在临终前所说的那句极具忠诚意味的话,声称这番话深得自己之心。他希望借此向人们表明,自己的一切所作所为,乃是为汉室的复兴,而非出于个人野心。那么,蒙恬究竟在临终前说了什么话?为何这句话能够在数百年后为曹操的自辩提供借口?

公元前221年,对于中国历史来说,是一个极为重要的年份。正是在这一年,秦始皇成功统一六国,建立了中国历史上第一个封建王朝——秦朝,成为了中国历史上第一位皇帝。而这场气吞万里如江河的战争中,蒙恬作为秦国的年轻将领,参与了决定性的一战,帮助秦国击败齐国,从而为秦始皇的统一事业奠定了基础。凭借这一役,蒙恬的名字在中国历史的篇章中留下了浓重的一笔。

蒙恬的家族具有深厚的军事背景。蒙恬的祖父蒙骜曾在秦昭襄王时期为秦国效力,担任将军,并在战争中屡建奇功。其父蒙武也在秦国军中任职,并在公元前225年参与了秦国灭楚之战。蒙恬自己从小便在这样的家庭背景下成长,继承了父辈的军事才能。年轻的蒙恬早早崭露头角,在跟随父亲参与对楚国的攻伐时,他因勇猛善战得到了秦始皇的亲自关注,并逐渐成为秦朝的骨干将领。

不仅如此,蒙恬的弟弟蒙毅在朝堂上也深得信任,兄弟二人在不同的领域各展所长。史书记载:“恬任外事而毅常为内谋,名为忠信。”这句话意味着蒙恬负责外部事务,而蒙毅则负责内政,两人合力确保了蒙家在秦朝的稳固地位。蒙家兄弟的联合力量,也为秦始皇所看重,使他们一直站在权力的中心。

在长时间的战争和政局动荡中,蒙恬不仅在军事上屡建奇功,甚至在与匈奴的战斗中发挥了决定性作用。匈奴自战国时期便对中原地区构成威胁,尽管赵国、李牧等人在历史上多次进行反抗,但匈奴的威胁始终未曾彻底消除。秦始皇深知,只有彻底打败匈奴,才能确保秦朝的稳定。因此,他任命蒙恬率领大军征讨匈奴,并且成功将匈奴驱逐出边疆。为防止匈奴卷土重来,蒙恬还负责修筑连接各国长城的防线,最终形成了历史上著名的万里长城。

然而,好景不长,秦始皇未能享受完统一后的盛世,便在巡游途中去世。继位的胡亥,借赵高的手篡改了父皇的旨意,给边疆的蒙恬下达了错误的命令。这一伪造的圣旨,令蒙恬的人生从此急转直下,命运的巨轮开始反转。扶苏,本是秦始皇的长子,也是唯一能够继承皇位的合法继承人,他因受蒙恬的劝告未能识破伪命,最终自杀。蒙恬也未能幸免,在失去扶苏后,他自己被捕,被迫自尽。

临终时,蒙恬留下了名句:“今臣将兵三十馀万,身虽囚系,其势足以倍畔,然自知必死而守义者,不敢辱先人之教,以不忘先主也。”这句话表达了蒙恬忠诚于秦始皇的决心,虽然身处囚禁之中,蒙恬依然没有叛变的打算,他不敢辜负先主的知遇之恩。此言一出,尽管蒙恬最终壮烈自尽,但他那份坚守忠诚的气节,却永载史册,成为后世忠臣的典范。

而几百年后,曹操在汉朝末年将自己的政治行动正当化时,也引用了这句忠诚名言。他在《魏武王文集》中提到:“孤每读此二人书,未尝不怆然流涕也。”这里所说的“二人”,一位是蒙恬,另一位则是燕国名将乐毅。曹操通过这种方式表达自己忠诚的立场,试图消除外界对他的批评。然而,曹操的野心最终未能掩盖其真正的野心。他并未像蒙恬那样被后世称颂为忠臣,而是因为自己争权篡位的行为,最终成为了“枭雄”这一褒贬不一的角色。

蒙恬的忠诚、勇敢和坚守,直到今天仍然是后人推崇的精神象征,而曹操的自辩之词,尽管一度被引用,但终究未能掩盖他心中的雄心与权谋。