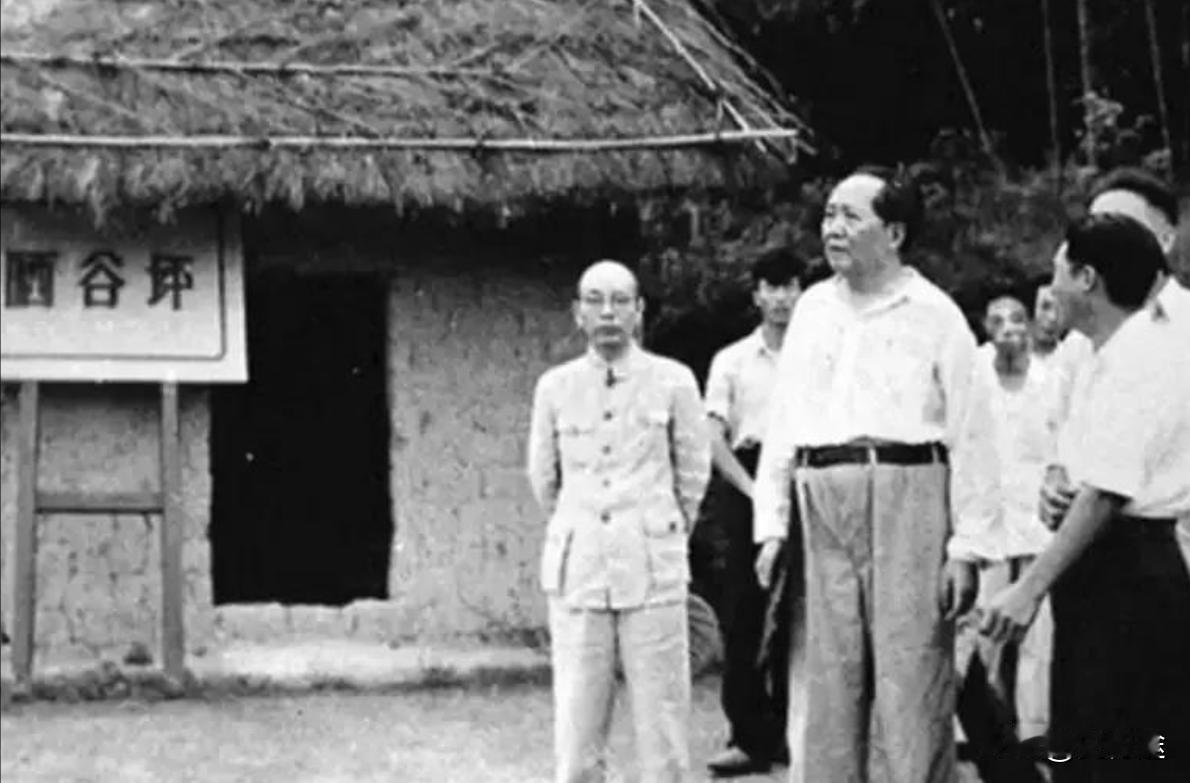

1959年,毛主席回到了韶山。发现父母的坟墓因缺乏维护,已经破烂不堪。面对身边人修缮一番的提议,主席拒绝了:不要修,就这样…… 1959年6月25日,毛主席回到了韶山,那天傍晚,天刚转暗,车停在松山一号楼招待所门前。 没有锣鼓喧天,也没有欢迎队伍站在路口喊口号。 按他的意思,湖南省委没有派人迎接,连部队也没调动一兵一卒。 干部们一早就被交代过:“不要兴师动众。”他这趟回来,不是要搞什么仪式,也不是为拍照片立功绩牌。 他说得很直接:“我要随便在群众中走走。” 离开韶山时他才三十来岁,如今,已经是共和国主席,回故乡这事其实可以做得风光无比。 但他不要。他就想低调回来,像个普通人那样,看看老屋,走走山路,也许,还想跟山里那些旧时记忆打个照面。 这一晚,他没说太多话。 饭吃得简单,人也安静,坐了一会儿,便早早回了房间。 没人知道他第二天要做什么,也没人敢打扰他。 天还没亮透,他就起来了。 不是被谁叫醒,也没有秘书提醒时间。 他轻手轻脚地穿上衣服,只带了一个当班的警卫,就往山那边走去了。 草长得很高,露水把裤脚打湿了,虫子躲在叶子底下,见有人来都不吱声。那片山坡,是他小时候经常去的地方,熟得很,但也荒得很。 那时没人知道他要去哪。 警卫也不敢问,就默默地跟在后头。 又有几个随行人员赶上来,其中一位湖南省公安厅的干部看了眼那条路,小声嘀咕一句:“这是去他父母坟墓的方向。” 前面那个人,脚步没停。 一路走到山坡尽头,一个坟堆出现在眼前。 不高,也不新,就是最普通的土丘,没有碑,没有砖,更没有花圈和祭品。 草倒是长得旺盛,把墓边都盖住了。 雨水冲出一道小沟,土有点塌了,像没人管的样子。 毛主席在那儿站住了。 他没说话。 有人赶紧折了几根松枝递上去,他接过,插在墓前,然后深深鞠了三个躬。 站了一会儿,他开口了,语气很轻:“前人辛苦,后人幸福。”这不是客套,也不是说给别人听的,而像是对着那两个长眠于土中的老人说的。 他离开家那年,他们还在;等他再回来时,他们早已不在了。 他不是没想过修修墓,只是当现场有人问:“要不要整修一下?”他摆了摆手:“不要了,每年清明代培下土就行。”就是这么简单的决定,说得也干脆。 回到住处那晚,他跟罗瑞卿说了几句很个人的话。 他说:“我们共产党人是彻底的唯物主义者,不迷信鬼神。但生我者父母,教我者党、同志、老师、朋友也,还得承认。”那意思很明白。 他是无神论者,他信革命信人民,但他不否认亲情,不回避那些构成一个人生命的人。 他从不把自己塑造成一个“无根”的人。 他的根,就在那座小土堆底下,哪怕不修,不改,也不能忘。 那对墓葬最后确实没动什么工,韶山那边尊重了他的意思。 只是后来出于纪念的需要,在墓旁立了一块石碑,上头刻的,不是别人写的颂文,而是他自己写的《祭母文》。那篇文章写于1919年,是母亲去世时,他在外地,没能见上最后一面,才写下的悼词。 字不多,但感情实打实。 文里没有政治大词,写的全是家里日常、母亲性情、自己心中那口“未竟的痛”。 整件事从头到尾都没有公开宣传,没有纪念摄影,没有纪实文字,连报纸都没提一字。地方干部知道他不愿把这事炒热,就都守口如瓶。很多年后,才有当年陪同人员陆续讲出这段事——但也只是讲了个大概,没有人夸张描绘,也没人添油加醋。 从今天看,那年毛主席回韶山这趟,是一种极少见的私人行动。 他不是来视察工作的,也不是来搞政治动员的。他是回家,是探亲,是走了一段必须独自完成的路。 一座国家级人物的父母坟墓,没有围墙,也没有刻“伟人之父母”几个字,就在山里待着,被风吹,被雨冲,草一年比一年长。 可恰恰是这种“原样保留”,才让人看到毛主席身上那股不愿被神化的劲头。 他常讲“从群众中来,到群众中去”,但他对自己的家事,也一样讲原则。 他始终分得很清楚:什么是国家的,什么是私人的;什么该纪念,什么不该夸张。他不是刻意做旧,也不是故作姿态。 他只是在用行动告诉别人:做人做事,哪怕到了顶点,也不能忘本,不能越规。 现在很多纪念馆、墓园都建得宏伟堂皇,高台、浮雕、石狮子一个不少。 但韶山那座坟,不同。它没有高台,也没有雕塑,就只是一块碑,一个坡,还有那年清晨,一位老人穿过杂草、停在墓前的背影。 很多人说,那是他最沉默、最真实的一面。 他们说,他走的时候没有回头,但脚步很慢,他好像不舍,又好像安心。他没说“我还会再来”,但也没说“这就是最后一次”。 那座墓至今还在原地,碑也没动。 有人清明去看,发现碑边的松枝已经风干,坟头的土也还是新培过的样子。有人问:“怎么不修修?毕竟是伟人的父母。”当地人笑了笑说:“主席说不要修,我们就不修。”

用户18xxx36

[祈祷][祈祷][祈祷]

用户10xxx28

感动