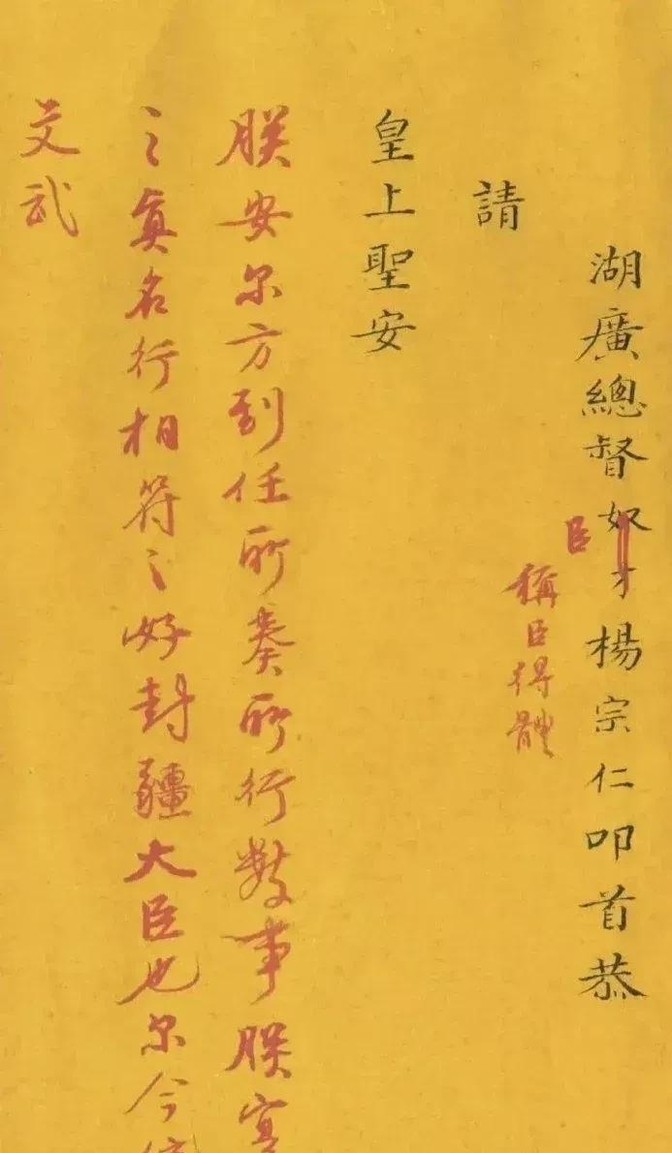

康熙二十六年(1687年)十二月二十五日,昭圣太皇太后——也就是我们熟知的孝庄太后——在75岁高龄时去世。她的真正名字是博尔济吉特·布木布泰,是清朝的开国皇帝皇太极的妻子,也是顺治帝的母亲。临终时,孝庄太后特意留下了遗命,表达了她对自己葬地的安排。她说道:“我身后之事特以嘱汝,太宗文皇帝梓宫安奉已久,卑不动尊,此时未便合葬,若另起茔域未免劳民动众,究非合葬之义;我心恋汝父子,不忍远离,务必于遵化安厝,我心无憾矣。”

这段话意味着,孝庄太后选择不与皇太极合葬,而是将自己安葬在顺治帝的孝陵附近。她的理由很简单,第一,皇太极已经去世多年,不适宜再打扰他的安息;第二,孝庄太后不愿与自己的儿孙分离。接下来我们来分析一下这两点理由。

首先,皇太极的去世与其陵墓的位置。皇太极于崇德八年(1643年)去世,那时大清刚刚建立,国力尚弱,盛京(今沈阳)是大清的都城,因此他的陵墓建在了盛京——即后来的清昭陵,作为关外三陵之一。皇太极死后,清朝发生了动荡,其弟多尔衮和儿子豪格曾为争夺皇位而激烈斗争。最终,多尔衮选择扶持年仅六岁的福临(顺治帝)登基,从而为布木布泰创造了母凭子贵的局面。

顺治帝即位后,大清将都城从盛京迁往北京,布木布泰作为顺治帝的母亲,自然也随之迁到北京。顺治帝去世后,他的皇陵就选址在遵化的马兰峪,成为清东陵的首陵。因此,清朝的皇陵逐渐集中在北京附近,而不再是盛京。孝庄太后临终时也面临着一个艰难的选择:她该选择和皇太极合葬在盛京的昭陵,还是安葬在北京附近的清孝陵旁?这个问题困扰了她多年,直到她临终时才做出决定,选择葬在遵化的孝陵附近。

之所以这么做,孝庄太后有两个主要原因。其一,皇太极去世已经有44年之久,按照“卑不动尊”的传统,孝庄太后觉得再为自己开墓地去合葬,似乎不太合适。更重要的是,即使在盛京重新开辟一块墓地,也可能需要动员大量的人力物力,浪费百姓的财力,这并不符合“合葬”这一传统意义上的安排。而且她的遗体如果运往盛京,距离也太远,实在是劳民伤财,实在是太过折腾,因此她最后决定将自己安葬在遵化,靠近自己的儿孙。

至于第二个原因,孝庄太后与顺治帝和康熙帝的感情深厚。顺治帝是孝庄太后的亲生儿子,她对他深有母爱。而康熙帝则是在孝庄太后的抚养下成长起来的,两人相依为命,关系十分亲密。相比之下,孝庄太后对皇太极的感情则显得较为平淡。虽然皇太极是她的丈夫,但两人之间的感情并不深厚,皇太极也并未过多宠爱她。布木布泰在五大福晋中地位最低,皇太极最宠爱的反而是她的姑姑博尔济吉特·哲哲(即孝端文皇后)和姐姐博尔济吉特·海兰珠(即关雎宫宸妃)。因此,孝庄太后自然不愿与皇太极合葬,而选择安葬在顺治帝和康熙帝的陪伴下。

回顾历史,皇太极去世的背景相当复杂。虽然他是大清的开国皇帝,但他在去世后,留给了多尔衮和豪格两个强大的竞争者。多尔衮最终没有能够亲自登基,而是将年仅六岁的福临扶上帝位,这个决定虽然成就了孝庄太后和康熙帝的传奇,但也揭示了多尔衮一生的不幸。最终,康熙帝和孝庄太后共同治理清朝,奠定了大清的盛世基础。

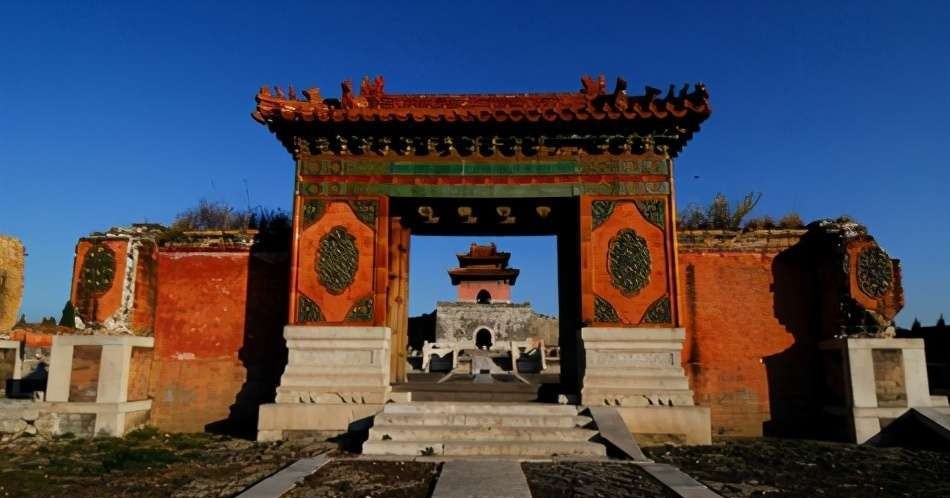

在孝庄太后去世之后,康熙帝尊重其遗命,未将她与皇太极合葬。康熙帝虽然没有正式将孝庄太后安葬,但在清东陵附近建了一个暂时的葬地——暂安奉殿,将孝庄太后的棺椁安置在宝座上。这一安排延续了十多年,直到1725年,也就是孝庄太后嫁给皇太极一百周年之际,雍正帝继位后,终于按照孝庄太后的遗愿,在遵化附近修建了昭西陵,将孝庄太后的遗体安葬其中。昭西陵作为清朝最为尊贵的皇后陵,成为了清朝历史中的一大文化遗产,符合孝庄太后的身份和地位。

这段历史不仅讲述了清朝初期的一段传奇,也展现了孝庄太后作为一个母亲、一个皇后的独特魅力与智慧。