中东一直被视为世界的火药桶,而在这片动荡不安的地区中,伊朗是最为活跃且具有重要影响力的伊斯兰大国之一。

伊朗虽然是一个伊斯兰国家,但与周边以逊尼派为主的阿拉伯国家截然不同,其国内主要信仰的是什叶派。这一点让伊朗在宗教和政治格局上与邻国形成鲜明对比。

尽管伊朗国土面积广阔,工业发展水平也相对较高,但它的政治体制却独树一帜,属于政教合一的国家模式。在这里,国家的最高权力不掌握在总统手中,而是属于最高宗教领袖。

现任伊朗最高领袖是哈梅内伊。外界不少声音认为,哈梅内伊的上位颇具争议,认为他的资历不足以担任最高宗教领袖这一重要职位。这个观点到底准确与否?我们不妨深入探讨。

哈梅内伊出生于1939年,出身于一个世代信奉伊斯兰教的宗教家庭。“世家”这一称谓本身就说明了他自幼便沉浸在浓厚的宗教氛围中。少年时代的他便进入伊朗著名的库姆神学院学习,接受系统的神学教育。

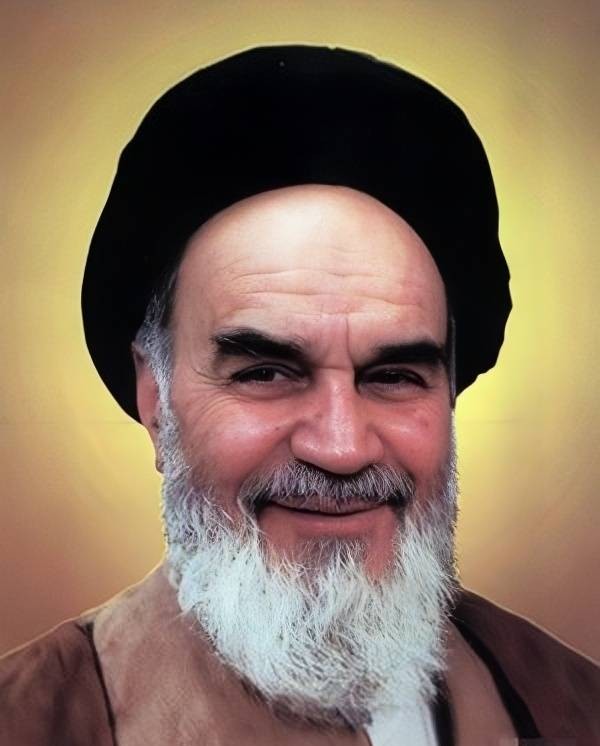

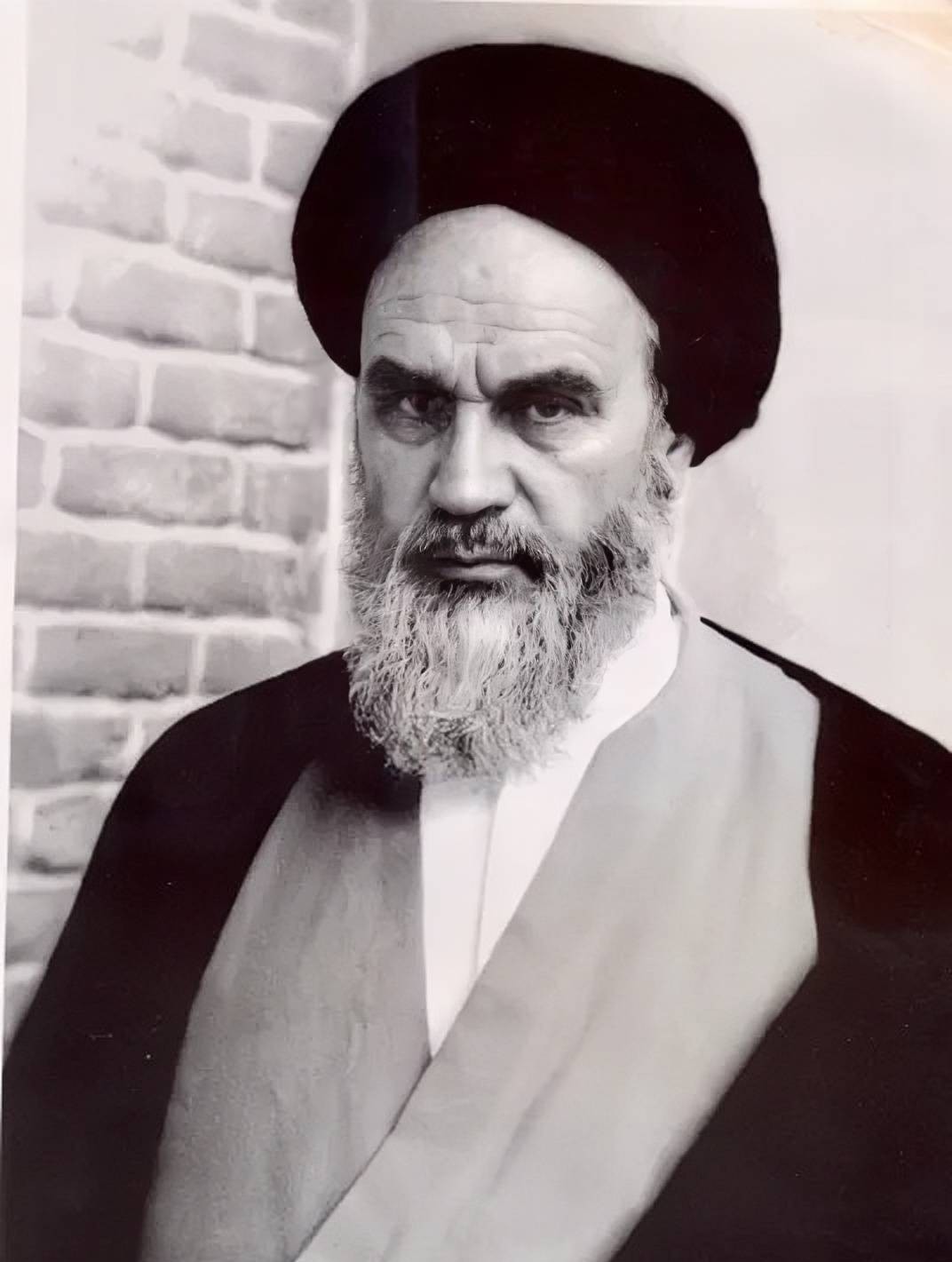

1968年,29岁的哈梅内伊遇见了他人生中的贵人——他的老师霍梅尼。那时,霍梅尼已68岁,是反对伊朗巴列维世俗政府的重要宗教领袖。霍梅尼对当时国王实行的世俗化政策极为不满,认为这违背了伊斯兰教的基本教义,君主制与伊斯兰教义存在根本冲突。

霍梅尼和他的追随者主张推翻巴列维政府,重建一个以伊斯兰教法为基础的国家。1978年初,伊朗爆发了大规模反对专制国王的群众运动,形势逐渐失控。察觉时机成熟,流亡海外的霍梅尼决定回国。

霍梅尼在国内享有极高声望,身为大阿亚图拉,他的号召力使得革命迅速掀起高潮。最终,一场轰轰烈烈的伊斯兰革命推翻了巴列维王朝,国王流亡海外。

革命成功后,伊朗建立了一个前所未有的政教合一体制。霍梅尼被确立为最高宗教领袖,成为国家的最高权威,而总统则成为次要的行政领导。由此,许多人得出结论:最高宗教领袖是国家第一把手,且该职位一般由大阿亚图拉担任。

这到底是不是绝对的规则?让我们继续深入了解。

在霍梅尼领导革命期间,年轻的哈梅内伊已成为核心骨干。1981年,哈梅内伊当选为伊朗总统。尽管位居要职,他仍有很长的路要走。

1989年,霍梅尼去世,最高宗教领袖的位置空缺。经过一番商议,哈梅内伊被推上这一高位。令人关注的是,当时年仅50岁的他尚未达到大阿亚图拉的级别。

如果依照此前的逻辑,哈梅内伊的上位确实有“破格”的意味。难道他真的是凭借人际关系而非资格与实力获得这一职位吗?接下来,我们将详细分析。

伊朗的法律并没有明确规定,最高领袖必须是大阿亚图拉。根据法律,担任最高领袖需满足三个基本条件:第一,必须是出生于伊朗的公民;第二,年龄在25至60岁之间;第三,必须是教法学家。

教法学家分为三个等级:大阿亚图拉、阿亚图拉以及霍贾特伊斯兰。换句话说,最高领袖并非必须是大阿亚图拉,但社会上普遍接受且习惯由大阿亚图拉担任这一职位。

在哈梅内伊之前,有两位大阿亚图拉颇具竞争力:一位是曾任最高副领袖的侯赛因·阿里·蒙塔泽里,但他在1989年3月被霍梅尼解除职务;另一位是宗教学识深厚的穆罕默德·礼萨·戈尔佩伽尼。

不过,在最终的投票中,戈尔佩伽尼未能获得三分之二以上的支持票,因而无缘最高领袖职位。

伊朗最高领袖的产生流程是这样的:全民选举产生86名“专家会议”成员,专家会议每八年更换一次。这86人组成的机构负责从候选人中选出最高领袖,且必须获得三分之二以上票数支持。

该专家会议还拥有监督甚至罢免最高领袖的权力。由于缺乏合适的大阿亚图拉候选人,有提议成立由三人组成的领导委员会,包括阿里·梅什基尼、穆萨维·阿德比利及哈梅内伊。

然而,专家会议经过表决,否决了这一方案,最终推选了哈梅内伊。

由此可见,哈梅内伊虽然在资历上不够深厚,但他符合法律规定的基本条件,并且在当时缺乏更合适人选的情况下,被专家会议务实地选为了最高领袖。