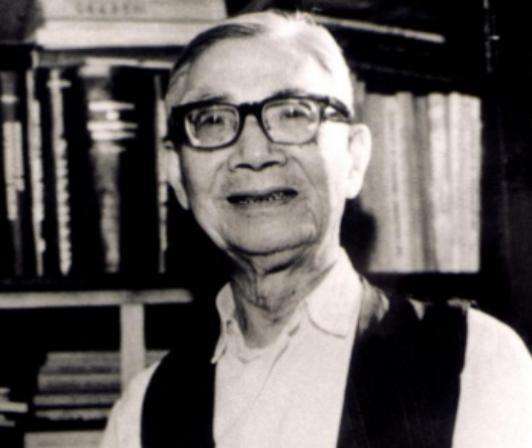

1937年钱塘江大桥建成,转移民众一百万,军需物资上千万,却在建成后的八十九天被设计师炸毁,更是直言:“桥,我炸的修不好”! 茅以升1896年出生于江苏镇江,从小对桥梁痴迷。小时候,他常跑到家乡的古桥边,盯着石拱和木梁看个不停,回家后还翻书抄录桥梁知识。十岁那年,镇江龙舟赛人山人海,木桥不堪重负突然垮塌,坠河者的惨状让他震撼,从此立志要造出永不塌的桥。十五岁,他考进唐山路矿学堂,钻研工程学,二十岁赴美留学,进入康奈尔大学专攻桥梁工程,废寝忘食地研究设计原理。二十四岁,他在卡内基理工学院拿到工学博士,提出“茅氏定律”,为桥梁受力分析开了新路,得到国际认可。美国抛出高薪和优越条件挽留,他却选择回国,要用所学报效祖国。回国后,他一边教书,一边参与工程实践,积累经验,成了国内桥梁界的顶尖人物。 1933年,国民政府决定在钱塘江上建一座现代化大桥,任务落到茅以升头上。钱塘江水流湍急,潮水凶猛,江底淤泥厚达几十米,被称为“罗刹江”。外国专家实地考察后,直言这地方没法建桥,中国人更不行。茅以升没工夫跟他们争,带着团队直接干。勘测阶段,他亲自测算水流和潮汐,研究江底地质。施工时,打桩成了最大难题,普通方法根本不管用。他设计出“木桩群”方案,每座桥墩要打160根木桩,费时费力。工人们在江面上拼了命,机器轰鸣,木桩一根根砸进淤泥。施工中,突发的大潮差点冲走工人,茅以升赶紧调整方案,加固防护措施,确保安全。 1937年,日军侵华战争全面爆发,杭州危在旦夕。大桥成了疏散民众和运送军需的命脉,工期一压再压。茅以升和团队没日没夜地干,工地灯火通明,钢梁一块块吊装,焊花四处飞溅。1937年9月26日,大桥终于建成,全长1453米,铁路公路双层,钢结构在阳光下闪耀,气势磅礴。通车后,百万民众拖着行李,扶老携幼,匆匆撤离。火车满载军需物资,日夜不停地过桥,两个月运了上千万吨物资,撑起了抗战的后勤线。 可好景不长,1937年12月,日军逼近杭州。为了不让大桥落入敌手,茅以升接到命令,必须炸毁它。他亲自设计爆破方案,选定关键节点,布置炸药,确保日军无法修复。12月23日,炸药引爆,桥面断裂,钢梁砸进江里,彻底瘫痪。茅以升站在江边,平静地说:“桥,我炸的,修不好。”这不是炫耀,而是为了抗战,断了敌人的念想。他在日记里写下“抗战必胜,此桥必复”,表达了对胜利的信念。 抗战胜利后,茅以升第一时间投入大桥修复。他拿出保存完好的十四箱资料,包括图纸和计算数据,交给国家。1948年,大桥修好,重新通车,火车和行人又川流不息。后来,他主持了武汉长江大桥等工程,培养了一大批桥梁人才。1989年,茅以升去世,享年93岁。钱塘江大桥至今屹立,见证了那段悲壮岁月,也承载了中国工程师的爱国心。