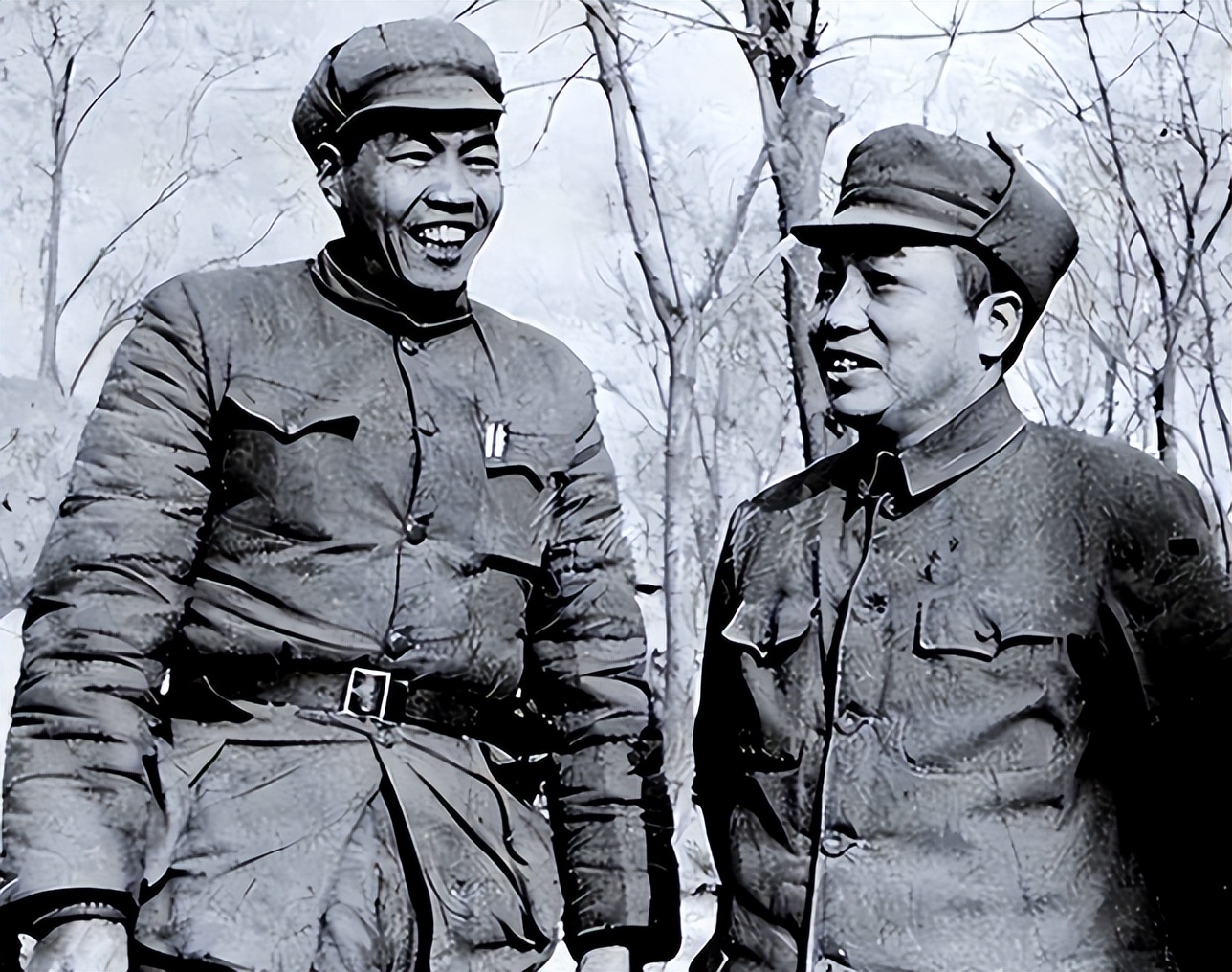

1949 年的中国大地,四大野战军如四把利刃劈开旧时代的阴霾。然而鲜为人知的是,在这四支钢铁洪流中,竟有两支从未设立副司令员 —— 二野和四野。当一野的张宗逊、赵寿山与三野的粟裕在战史上留下赫赫威名时,刘伯承与林彪麾下却始终只有 “司令 - 政委” 的双人组合。这一奇特现象背后,究竟隐藏着怎样的战略考量?

1947 年 3 月,胡宗南 25 万大军兵临延安城下。毛泽东望着地图上仅有 2.6 万人的西北野战兵团,做出了一个惊人决定:让从未指挥过这支部队的彭德怀挂帅出征。此时的西北野战军,前身是张宗逊领导的陕甘宁野战集团军,其骨干力量多来自贺龙的红二方面军。为了确保新旧体系的无缝衔接,中央特意保留了张宗逊的副司令员职务。这位秋收起义的老战士,凭借对陕北地形的熟悉和与基层官兵的深厚情谊,成为彭德怀最可靠的 “军中向导”。在青化砭、羊马河等战役中,张宗逊的精准情报和灵活调度,让彭德怀的 “蘑菇战术” 发挥得淋漓尽致。

如果说张宗逊是军事上的定盘星,那么赵寿山的加入则堪称政治上的妙笔。这位出身西北军的抗日名将,曾在中条山战役中率部血战日寇,被卫立煌赞为 “中条山铁柱子”。1947 年起义后,他被毛泽东亲自点将担任西北野战军副司令员。在解放大西北的征程中,赵寿山凭借在西北军旧部中的威望,成功策反了国民党军第 119 军等多支部队,为我军节省了大量兵力。更重要的是,他的存在让西北民众看到了共产党团结一切爱国力量的胸怀,为后续的政权建设奠定了坚实基础。

二、华东战场的 “双核驱动”

1947 年 1 月,山东野战军与华中野战军合并为华东野战军。毛泽东原本计划让粟裕担任司令员,但这位深谙 “天时地利人和” 的名将却三次致电中央:“陈军长(陈毅)德才资望均在我之上,恳请由他出任司令。”中国军网最终形成的 “陈主政、粟主军” 模式,成为解放战争中最具效率的指挥体系。

陈毅的 “镇山之宝” 作用体现在多个层面。作为新四军的创始人之一,他在华东地区拥有广泛的党政军资源。当粟裕率部在前线鏖战时,陈毅总能通过华东局调动足够的人力物力支援前线。更关键的是,他让来自山东、华中的各路纵队拧成一股绳。在孟良崮战役最危急时刻,陈毅一句 “哪怕拼掉老本,也要拿下 74 师”,稳住了所有指挥员的军心。而粟裕的军事才华在副司令员任上得到了淋漓尽致的发挥。1948 年豫东战役中,他顶着巨大压力改变中央原定的作战计划,以 “攻城打援” 战术歼灭国民党军 9 万余人,创造了解放战争中一次战役歼敌的新纪录。正如刘伯承后来所说:“粟裕将军的战役指挥,一贯保持其常胜纪录,愈出愈奇,愈打愈妙。” 这种 “军政互补” 的模式,让三野在淮海战役中以 60 万兵力击败 80 万国军,书写了战争史上的奇迹。三、刘邓大军的 “黄金搭档”

1949 年 2 月,中原野战军改称第二野战军。此时的刘邓大军已从挺进大别山时的 12 万人发展到 28 万人,但司令部里始终没有副司令员的编制。这并非因为缺乏合适人选 —— 早在中原野战军时期,陈毅、李先念都曾担任过副司令员,而是源于刘伯承与邓小平之间独特的协作默契。

作为 “军神” 刘伯承的老部下,邓小平深知这位独眼将军的用兵特点。在淮海战役筹备阶段,邓小平主动承担起繁琐的后勤协调工作,让刘伯承得以全身心投入作战计划的制定。当国民党军黄维兵团被包围在双堆集时,邓小平一句 “我们就是倾家荡产,也要拿下黄维”,给了刘伯承坚定的支持。这种 “分工不分家” 的合作,让二野在西南战役中以摧枯拉朽之势解放云、贵、川三省。

参谋长李达的作用同样不可忽视。这位被刘伯承称为 “活地图” 的名将,从红军时期就开始担任参谋长职务。在挺进大别山的艰难历程中,李达凭借对地形的精确掌握,为刘邓大军找到了一条隐蔽的进军路线。淮海战役期间,他每天工作 20 小时以上,将各纵队的作战情况精确标注在地图上,确保刘伯承的命令能够及时传达。正如后来聂荣臻所说:“李达同志的参谋工作,是我军司令部建设的典范。”

四、四野的 “钢铁中枢”

1949 年 3 月,东北野战军改称第四野战军。此时的四野已拥有 150 万兵力,成为全国战场上最强大的战略集团。然而在司令部的编制表上,却找不到副司令员的名字 —— 这一位置早在 1948 年就随着吕正操、周保中、肖劲光等将领的调离而空缺。

罗荣桓的政治工作堪称四野的 “生命线”。作为林彪的老搭档,他深知这位军事天才的性格特点。在辽沈战役期间,罗荣桓亲自到各纵队调研,解决了部队中存在的 “怕打大城市” 思想。当林彪因是否先打锦州犹豫不决时,罗荣桓耐心劝说:“打锦州是毛主席的战略决策,我们必须坚决执行。” 这种政治上的坚定支持,让林彪能够心无旁骛地指挥作战。正如后来罗荣桓所说:“林总的重点主义,就是集中力量打歼灭战,我们政治工作就是要为这个重点服务。”

刘亚楼的参谋长职能更是被发挥到了极致。这位从苏联伏龙芝军事学院深造归来的名将,将苏军的参谋制度引入四野。他建立了 24 小时作战指挥体系,要求所有作战命令必须在 15 分钟内传达到基层部队。在平津战役中,刘亚楼仅用 29 个小时就攻克天津,创造了城市攻坚战的经典战例。林彪曾当面称赞他:“你一个刘亚楼顶我三个参谋长!” 这种 “军政参一体” 的指挥模式,让四野在南下作战中以秋风扫落叶之势解放中南地区。五、历史选择的必然四大野战军的不同选择,本质上是战争形势与战略需求的产物。一野的 “双副司令” 配置,是特殊历史时期新旧力量融合的必然结果;三野的 “陈粟搭档”,体现了军事指挥与政治工作的完美结合;而二野、四野的 “精简模式”,则得益于刘伯承与邓小平、林彪与罗荣桓之间超越普通上下级的信任与默契。

这种差异背后,更折射出中国共产党领导下的人民军队独特的治军智慧。从井冈山时期的 “党指挥枪” 原则,到解放战争时期的 “军政双首长制”,人民军队始终坚持根据实际情况灵活调整指挥体系。正如毛泽东所说:“我们的原则是党指挥枪,而决不容许枪指挥党。” 这种制度优势,让人民军队在艰苦卓绝的斗争中不断发展壮大,最终赢得了全国胜利。

当我们回顾这段历史时,看到的不仅是战争的硝烟,更是一代革命者的政治智慧与战略眼光。四大野战军的 “副司令密码”,既是一部鲜活的军史教科书,更是一曲团结协作、顾全大局的英雄赞歌。在新时代的征程中,这种精神依然闪耀着光芒 —— 它告诉我们:无论面对怎样的挑战,只要心往一处想、劲往一处使,就没有克服不了的困难,没有实现不了的目标。