朝鲜战争结束后,美国公布的伤亡数据显示,他们的损失是中朝联军的三分之二,具体来说,美国“联合国军”的总伤亡人数为46万人,其中包括美国14万人、南朝鲜30万人和其他国家部队约1万人的数量。美国对此大肆宣传,认为这是荣誉的象征,甚至有些人为了突显对比,编造了夸张的数字。那究竟美国在这场战争中究竟遭遇了多少伤亡呢?

让我们从最初的记录入手,回到1953年8月14日——《朝鲜停战协定》签订后的第十八天。此时,中朝联军联合发布了三年战争以来的总伤亡报告,称中朝联军共歼敌1093839人,其中美军397543人,韩军667293人,其他国军人29003人。这一数字没有细分击毙、击伤、俘虏,只是以“一锅煮”的方式进行统计,且并未严格区分敌军的不同伤亡情况。特别是因为大量南朝鲜战俘自愿投降并加入了朝鲜人民军,战俘的失散与病亡等情况,若细分会导致不必要的麻烦。在战场上,敌军伤亡情况中,还有一些转移逃逸的情况,也未被统计在内。

然而,令人吃惊的是,美国方面发布的伤亡数据竟然比中朝联军的数据还要高。1953年10月23日,美联社公布“联合国军”与韩军的总伤亡人数高达1474269人,远远超过了中朝公布的数字,几乎多出了38万人。虽然美国方面后来宣称这其中包括一些非军事人员,但修正后的数据仍然高出中朝数据近4万人,定格在113万余人。

然而,美国的公开数据一直较为保守。美国官方长期坚称的战场伤亡数据为:阵亡33629人,战伤103284人,失踪及被俘5178人,累计为142091人。与中朝数据中提到的39万余人相比,这个数字缩减了将近一半,仿佛是将战场上的牺牲归咎于他人,美军的伤亡似乎全是“精英”的牺牲。对此,美国著名记者I·F·斯通提出了质疑。斯通指出,美军声称“每天歼敌一个师”,但根据战报计算,敌人每月损失30个师。斯通直言不讳:“既然他们提供的敌军伤亡数据如此不可信,怎么能指望美军的伤亡数据就是真的?”

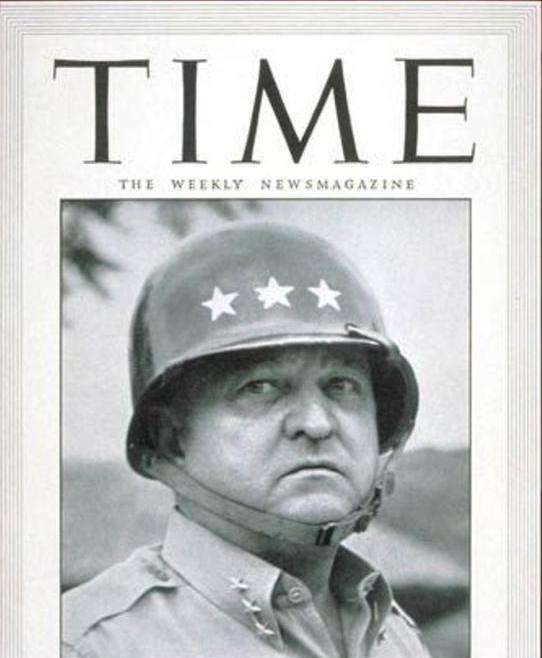

值得注意的是,美国的阵亡标准非常严格。只有在战场上被敌人直接杀害的,才被算作阵亡。如果伤员被撤离到医院途中去世,或者在战场上仅受重伤并未立刻死亡,这类情况并不算阵亡。即使是美国第八集团军司令沃尔顿·沃克,他在南逃途中发生车祸丧命,死因虽然直接与敌人作战无关,也未被列为“阵亡”。更为严格的是,美国空军方面只有在敌人击落的情况下,机组人员的死亡才被计入阵亡。因此,飞行事故、技术问题等非敌方直接伤害造成的死亡通常不算在阵亡人数中。

有一个比较鲜明的例子是在1951年2月24日,第四次战役期间美军步兵第九军军长布赖恩特·穆尔少将乘坐直升机指挥作战时,因飞机故障坠毁,穆尔因心脏病发作死于事故。按照美军的规定,他的死因并不被算作阵亡。美国的严格标准在一定程度上是为了避免统计中出现非战时死亡的情况,避免影响决策。然而,这样的标准也意味着,许多非战斗死亡或因其他原因去世的军官并未被计算在阵亡人数之内。

但有时美军的数据也会出现反常情况。1950年7月,二十四师的一支步兵特遣队被朝鲜人民军全歼,师长威廉·迪安少将被俘。然而,美国方面立即宣布迪安少将死亡,并授予他“国会荣誉勋章”,尽管他最后被朝鲜人救了出来,并成为中朝联军的战俘。

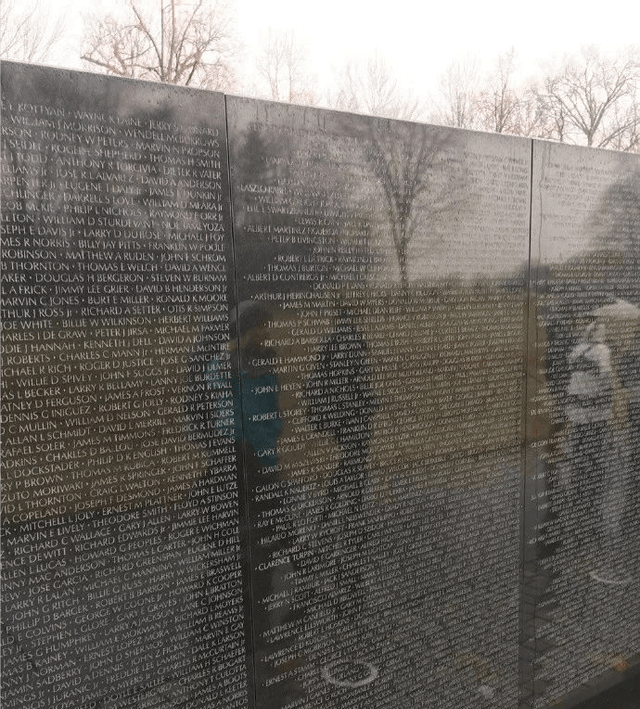

美国对于伤亡数据的谨慎也与民众对战争的反感有关。美国人对于战争的伤亡非常敏感,尤其是自二战以来,美国已经付出了极为惨重的代价。美国社会普遍对伤亡持强烈的厌恶情绪,因此他们对战争伤亡的数字非常谨慎,避免公开过高的伤亡数字影响民众情绪和政治选举。毕竟,朝鲜战争后的美国很快卷入了越南战争。

有趣的是,美国将军的子女参战的情况,也从侧面透露出美军伤亡的惨重程度。据统计,共有142位美国将军的儿子参加了朝鲜战争,其中有35位在战斗中伤亡,伤亡率高达25%。这些“将军二代”通常是军官,地位优越,但即便如此,他们的伤亡率依然很高,显示出美军在朝鲜战场上的巨大牺牲。

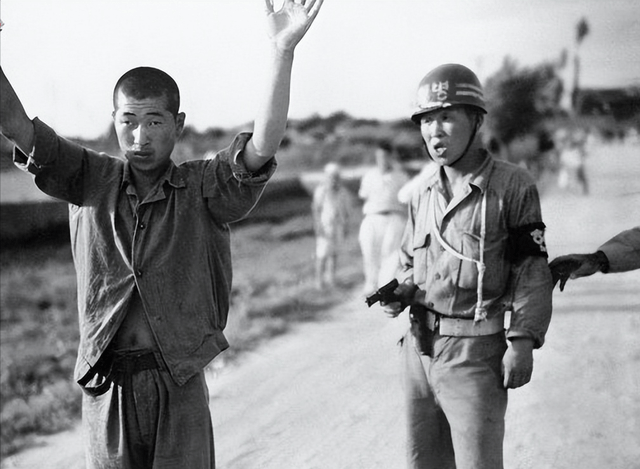

美军的统计往往忽视了在美军中服役的朝鲜人。在战场上,美军向南朝鲜募集大量兵员,填补兵力空缺。1950年8月,麦克阿瑟便要求增加南朝鲜士兵的比例,并开始将南朝鲜士兵嵌入美军各个步兵连。由于美军对这些兵员并不重视,南朝鲜士兵通常缺乏充分的训练,在战场上往往成为牺牲的对象。

最终,朝鲜人占据了美军战场上的重要比例。在1953年,美军中很多南朝鲜士兵变成了“老兵”,尽管他们实际上只是被征召的平民,未经过严格训练。而美军对于这些士兵的记录几乎为空。美军的保守伤亡统计忽视了这些南朝鲜士兵,导致美军公布的战损数据显得更低。