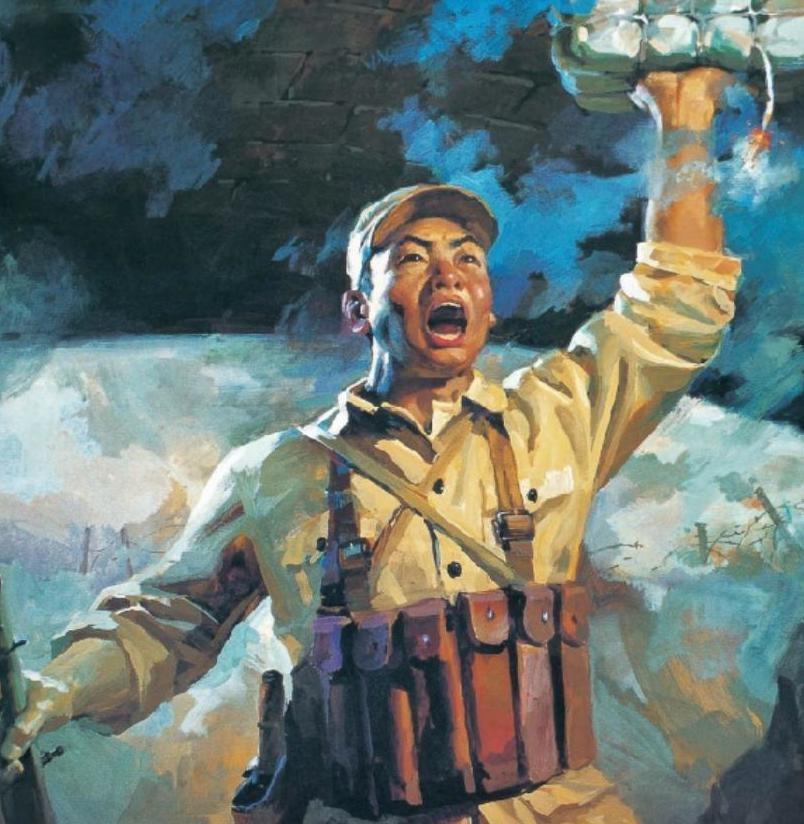

1948年的解放隆化战斗中,董存瑞的最终遗言,并不是“为了新中国,前进”!老战友表示:就两字。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1948年5月25日,隆化城外的拂晓笼罩着沉沉杀气,阵地上,战士们匍匐在湿润的土坡后,枪托紧贴胸膛,注视着前方隐藏杀机的隆化中学。 隆化,这座处于敌军防线核心地带的小城,此刻正成为决定攻坚胜负的关隘,一道横跨干河的桥形碉堡横亘在我军通往敌方核心的要道上,火舌般的枪口冻结了突进的希望。 当敌机枪再次开启杀戮,战士们被迫再次伏地,一名爆破手试图冲上前线,刚迈出几步便倒在枪火之下,另一人跟进,仍未靠近桥体,便中弹殒命。 那座碉堡设计得毒辣,桥面上的射击孔与东北角的高楼形成交叉火力,无人能接近,此时,董存瑞悄然出现在沟口,他的身影不再是爆破模范的荣耀投影,而是一名久经战火的老兵的坚定姿态。 他右肩挎着炸药包,左臂已被血浸染,他知道,再无其他人能完成这项任务,他曾屡次执行爆破,碉堡、铁丝网、暗堡,无一不能清除,可这一刻,他没有三角支架,炸药难以贴靠在桥底。 他沉着地向西侧摸索前行,手榴弹接连在前方爆炸,烟尘掩护他缓慢靠近,待他匍匐至桥下,已是遍体泥污。 他努力寻找可以安放炸药的缝隙,砖石桥底平整无隙,无法支撑炸药包,上一次行动时,三角支架是他与爆破之间的缓冲,此刻,前方只有裸露的桥面,身后是战友即将展开的总攻,十秒燃烧的导火索已被拉响,容不得他迟疑。 他站立在桥下,左手将炸药紧贴桥底,用身体充作支点,目光掠过桥上射击孔,又落在河岸另一端正待冲锋的连队。 他高喊一声,提醒身后埋伏的队伍迅速隐蔽,这一声,并非理想化的口号,不是书本中铿锵有力的誓言,而是临死之际对同志的警示,只是两个字:卧倒。 爆炸撼动了整座干河沟的泥土,桥形碉堡被拦腰截断,烟尘遮天蔽日,身在交通壕口的战友,只觉大地一震,耳中只剩轰鸣,他们冲上桥头,只看到断裂的桥梁和纷飞的砖石,连一丝血迹都未找到。 此前关于董存瑞牺牲时喊出的“为了新中国,前进”,流传甚广,那是电影中高度浓缩的语言符号,映射出那个年代对未来的热忱期望。 但在最真实的战场上,他口中喊出的,不是愿景,不是纲领,而是一句对身后战友的吼叫。 在他看来,生命不必被装点成神圣的图腾,而应在最紧要的时刻发挥最后的作用,保护更多的同志不被波及,争取战斗胜利。 那一瞬间,没有背景音乐,没有镜头推进,没有精致的画面切换,只有火药点燃的嘶响,炸药贴靠桥底的摩擦声,以及一个年轻战士从壕沟跃起、站定、牺牲的身影。 这场战斗之后,隆化被成功攻克,六连打穿敌防线,拿下了关键据点,敌人溃败,整个战线迅速推进。 多年后,几位幸存的见证者提及这场战斗时,话语平实,他们回忆的不是轰轰烈烈的口号,也不是振奋人心的宣传语,而是那个在生死瞬间只为提醒身后战友的十九岁年轻人。 他没有高喊理想,而是用最朴素的本能完成了最后一次护卫,如果英雄必须要有一句响亮口号才能被铭记,那他已经被误读了。 他真正的伟大,不在语言,而在行动,不在形式,而在选择,他用“卧倒”二字,扛起了整个时代对英雄的期待。 桥下无骨,史中有名,他的形象未必高大,但足够坚定,他的故事不必浓墨重彩,也已永不磨灭,这种沉默而决绝的牺牲,是战争最深处的真实,是英雄最本质的模样。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:从董存瑞的呼喊说开去——中共中央党史和文献研究院