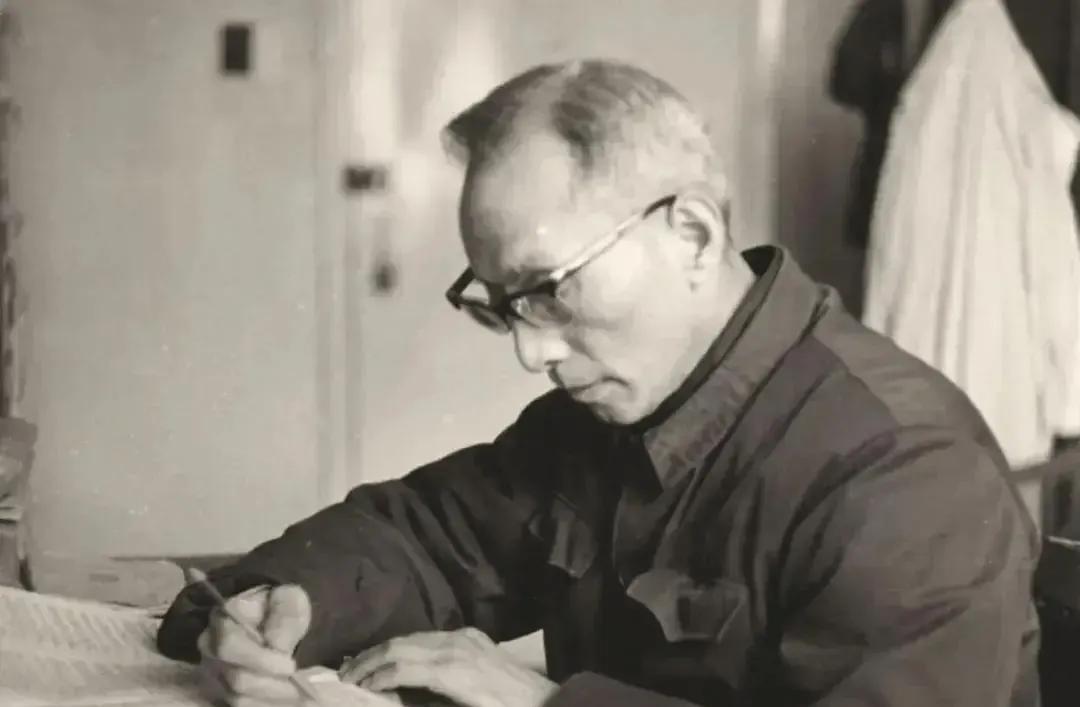

看到乌克兰蝗灾的新闻,突然意识到这种堪比瘟疫和战争的灾害似乎很久没有出现在中国了。 主要信源:(澎湃新闻——科普人物 | 两千年的蝗灾,被这位先生消灭了;澎湃新闻——【学党史·忆侨史】(77)马世骏:勇往直前 锐意创新 应对挑战) “蝗虫过境,寸草不生”这句古语揭示了蝗灾对农业的毁灭性打击。 在中国漫长的农耕历史里,遮天蔽日的蝗群曾是农民心头最深的恐惧。 但当代农田已然不见这种灾祸,它们是如何在中国大地销声匿迹的? 在古代,庄稼地里也能见到另一类昆虫的身影。 螳螂凭借形似镰刀的前肢专事捕食害虫,与蝗虫形成鲜明对比。 螳螂腰身纤细、动作矫健,蝗虫尾部宽钝、通体浑圆。 虽然都属昆虫纲,在自然界食物链中扮演的角色却天差地别。 蝗虫是摧残作物的元凶,干旱地区的特殊适应者;螳螂则是生态平衡的守护者,农田害虫的克星。 蝗虫在极端干旱环境下的生存技能令人惊异。 它们会分泌一种黑色粘液结成包裹全身的防护膜,最大限度减少体内水分流失。 这样的极端环境迫使蝗虫作出一项关乎生死的选择:大规模迁徙或高度聚集。 当它们选择聚群生活时,某种神秘化学信息便会唤醒群体效应,最终酿成席卷大地的蝗灾。 而超强的繁殖力更使其如虎添翼。 蝗虫的每个卵块可孕育数千粒卵。 在全球许多地区,蝗灾至今仍是挥之不去的噩梦。 南美洲年复一年与蝗虫抗争,非洲之角在2020年遭遇了25年来最严重的蝗灾侵袭,唯独中国将其彻底制服。 从《左传》记载的春秋轶事可窥古代蝗灾的狰狞面目:楚国君王因蝗灾毁尽粮草而被迫放弃远征计划。 当时应对蝗灾最普遍的手段是举火焚田,但这种原始的灭蝗方式代价惨重。 农民深知,纵火烧田固然能消灭成虫,深埋土中的蝗卵却在灰烬中等待新生。 待到下个季节,新孵化的蝗群将以更凶猛之势卷土重来。 就算农药出现了也未能根本扭转局势。 蝗虫甲壳坚硬,种类繁杂,传统农药在它们面前往往收效甚微。 更何况广袤蝗区多在人迹罕至的干旱草原,地形复杂难以全面喷洒。 中国科学治蝗的巨大突破出现在上世纪八十年代。 生态学家马世骏提出的“改治结合,根除蝗害”理论被写入《中国农业年鉴》,其核心在于破解蝗灾爆发密码:环境剧变导致生态失衡,最终引爆蝗灾。 马世骏团队在黄河三角洲等蝗虫重灾区建立起全国性监测网络。 科研人员通过数年定点观测,精确把握蝗虫产卵规律。 他们发现蝗虫产卵偏爱湿润表土层,卵块分布呈现明显聚集特征。 当春季土壤温度达16℃时蝗卵开始孵化,此时若及时组织耕犁,将卵块翻出地面,仅需两天曝晒就能使95%的蝗卵脱水死亡。 这项策略成本低廉效果显著,既杜绝幼虫滋生,又避免农药污染。 生态调控的智慧在马世骏治蝗实践中展现得淋漓尽致。 在蝗区重建湿地生态系统,吸引灰椋鸟等天敌来此栖息。 山东省东营市引进数万只灰椋鸟后,蝗虫密度当年下降四成。 更为精妙的是生物防控技术的应用:科研团队在实验室中培育绿僵菌,将其混入诱饵撒播在蝗群栖息地。 受感染的蝗虫将在群体中交叉传染,最终使整个蝗群自然灭绝。 如今蝗虫形象在中国已蜕变为动画片中的趣味角色,田间孩童见到真实蝗虫反倒倍感稀奇。 中国蝗区面积较建国初期缩小九成,零星出现的蝗情也在48小时内被现代化防控体系迅速扑灭。 这场悄然的胜利背后蕴藏着生态平衡的朴素真理:治蝗之要,首在治境。 当人类学会顺应自然规律,曾经的灭顶之灾终将成为历史的注脚。 对此您怎么看呢? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!