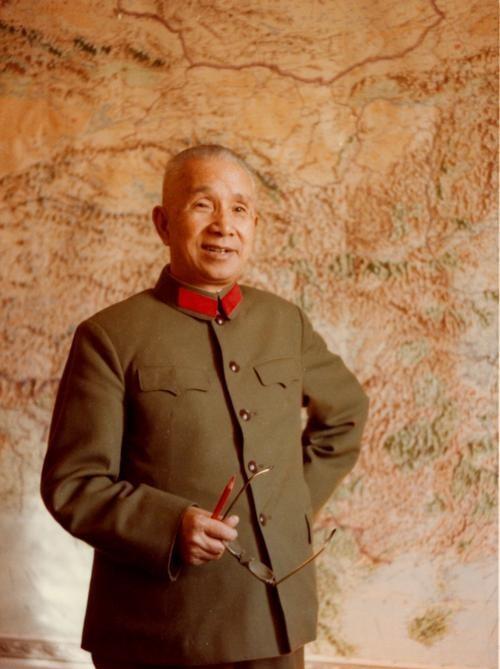

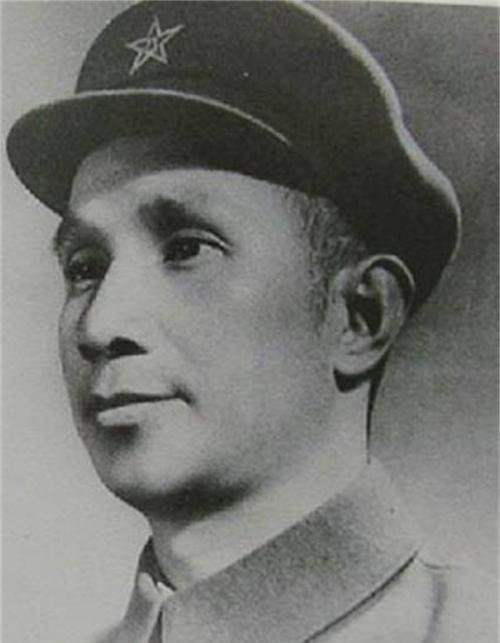

1959年王必成带头批判粟裕,会后贺龙感叹:王必成可深信、可深交 “1959年7月,北京,贺龙压低声音冲王必成说:‘真的要在会上点他的名字?’”房间里灯光昏黄,空气里飘着浓烈的烟丝味。王必成没有直接回答,只是把烟头重重按进烟灰缸,一句话没留,转身出门。 那一年,舆论对粟裕的质疑突然密集,指责他“个人野心”“篡夺兵权”的风声传得满城都是。中央决定先开一次“情况说明会”,会前却被极个别人运作成了“批判会”。筹备阶段,组织者需要“重量级发言”,于是想到粟裕旧部——尤其是“王老虎”王必成。对方找他时把话说得漂亮:只要在会上对粟裕的“错误”表态,待遇、职位好商量。听上去像在商量采购清单,王必成却答得干干脆脆:“行,我发言。” 外界并不知道,王必成与粟裕的交情早已超出上下级。解放战争打到胶东时,粟裕顶着头痛旧疾也要守着作战地图,一度昏厥。王必成当时在前沿勘察地形,听闻后翻身上马连夜赶回指挥部,确认首长无事后,又悄悄赶回前线。有意思的是,粟裕半夜醒来,第一眼就看见营帐外那道新鲜的马蹄印,冲警卫哑声笑:“老王又来了。”这种默契,外人看不懂。 淮海战役结束,新政权百废待兴,王必成曾陪粟裕登上中原小丘俯瞰大军集结。粟裕突然感慨:“这仗打得再漂亮,终归是牺牲换来的。”王必成闷着声只说一句:“下次少死一点兄弟。”粗糙,却真。1955年授衔,粟裕三次推辞元帅衔的事,王必成气得直跺脚,回去就写报告:“请再斟酌。”最后粟裕仍只是大将,王必成心里一直坎坷。 转眼到1959年的那次会议,会场气氛紧绷。轮到王必成,他慢吞吞站起,掏出一张皱巴巴的纸又放回衣兜——显然没打算照稿念。他先抬头扫了全场一眼,冷不丁冒出一句:“我这人粗,听说有人给我好处,让我来‘痛批粟裕同志’,收钱办事历来是规矩,对吧?”话音未落,场内先是一愣,随后一阵低低哄笑。王必成接着说:“既然收了钱,该干活。那就说说这位‘阴谋家’的大谋:黄桥、宿北、孟良崮、淮海,再到华东全线——阴谋不小吧?我算着,要真有篡权心思,他随便在某一役撂挑子,今天在座各位怕都没机会鼓掌。” 短短几分钟,既没罗列罪状,也没口吐激烈词藻,却把“指控”拆得七零八落。有人试图打断,王必成摆摆手:“别急,还有‘阴’字我没参透。等哪位同志解释清楚,我洗耳恭听。”一句“洗耳恭听”,硬生生把批判会变成了追问会。主持人尴尬圆场,议程草草收尾。 贺龙全程坐在台下,手里把玩着一支旧钢笔。散会后他哈哈大笑,肩膀抖得桌子都在响,对身边参谋说:“这头‘老虎’今天是真饿,咬人不见血!”紧接着又补一句:“可深信、可深交。”有人觉得贺帅话带情绪,其实他心里门儿清:部队要的就是这样的钢骨。 风声并未即时偃旗息鼓,粟裕仍被停职反省。那段日子,王必成三天两头提着鸡蛋、药酒往粟裕家跑。门卫笑他:“老首长住院,你这是送炊事班?”王必成耸耸肩:“我琢磨着首长就缺这口家常味。”粟裕被病痛折磨得眼神都有些灰暗,见到王必成却勉强打趣:“收钱的事办砸了?”王必成故作恼怒:“首长,这回我可免费加班。”一句话,屋里几个人都红了眼眶。 时间向前跳到1984年,粟裕病逝。追悼那天,北京阴雨连绵。已是七旬高龄的王必成颤颤巍巍挤到灵柩前,抚棺痛哭。警卫帮他搀着,怕他栽倒,他却执意伸手摸了摸棺盖,哽咽着只吐出五个字:“首长,我来迟了。”自此以后,他把为粟裕正名当成了晚年唯一“公务”。家里人劝他保命,他回一句:“老首长还顶着冤案,我这口气咽不下。” 遗憾的是,1989年王必成病逝,没等到昭雪公文送到手中。1994年,中央为粟裕彻底平反,往事尘埃落定。有人问当年参加那场会的老兵:“要是王必成没站出来,会怎样?”对方沉默许久,只吐一句:“历史不会改行程式,但少了几分人味儿。”站在静默的纪念墙前,仿佛还能听见那句半真半假的自嘲:“’阴’字,我真没参透,愿闻其详。” 多少年过去,“可深信、可深交”仍在军中口口相传。因为那五个字,不是夸王必成会说话,而是记他的底色:换了谁来拉拢,他都只肯把脊梁交给信任的人,再难也不肯折。