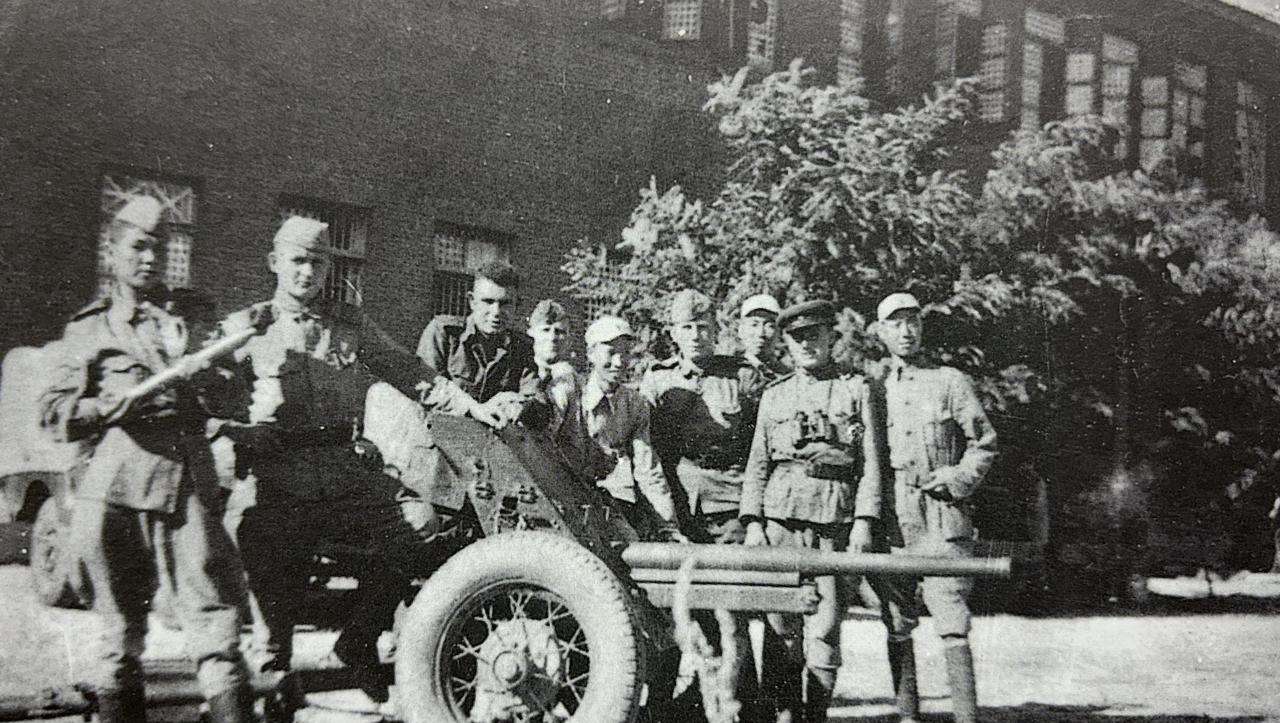

1978年底我国决定打越南时,现役军队有200个师,但最后上战场的实际大批都是新兵,为何如此?与背后两个因素关系重大。 中国决定对越南发起自卫反击战,解放军现役部队有200个师,但前线却出现了大量新兵面孔,这个看似矛盾的现象背后,有两个关键原因。 当时的国际形势异常复杂,中苏关系从60年代后期开始恶化,苏联在中苏边境集结了上百万军队,部署了大量坦克和重型武器。面对北方的军事威胁,中国不得不将最精锐的甲种师调往东北和新疆边防。 越南恰好利用了这个时机,在苏联支持下,越军频繁挑衅中国边境,甚至使用中国援越抗美时提供的武器装备攻击中国边民,这种忘恩负义的行为彻底激怒了中国政府。 解放军当时的编制结构也是重要因素,1975年军队改革后,部队分为甲种师和乙种师。甲种师人员齐全装备精良,主要部署在重点方向,乙种师则是简化编制,平时只有五六千人,需要时才扩编到满员状态。 南方战区能够调动的主要是乙种师,战争爆发前这些部队必须紧急扩军,以41军为例战前两个月内补充了两万名新兵,有些战士训练不到五十天就开赴前线。 时间紧迫导致新兵训练不足,许多连队里新兵彼此不熟悉,有人甚至不知道班长的名字,但就是这些年轻战士,在战场上展现出了惊人的勇气和智慧。 入伍仅40天的新兵刘福利,在谅山战役中独自坚守阵地,面对越军的猛烈冲锋,他用机枪和手榴弹连续击退三次进攻,最终与敌人同归于尽。 新兵杨道伦入伍52天后,他带领七名战士智取一处高地,他用手榴弹爆炸的回音迷惑越军,又用树枝晃动制造疑兵,最终以零伤亡拿下阵地,战后被授予一等功。 新兵参战也付出了沉重代价,由于实战经验不足,有些战士不懂得利用地形掩护,遭遇炮击时容易聚集在一起,造成不必要的伤亡。 部分新兵缺乏战场急救知识,面对负伤的战友,他们往往束手无策,只能眼睁睁看着战友失血过多。这场战争的兵力部署反映了当时中国面临的严峻国际环境。 既要防范北方苏联的威胁,又要应对南方越南的挑衅,国防压力巨大,在兵力有限的情况下,只能让新兵快速补充到作战部队。 新兵们的表现证明了中国军人的血性和担当,虽然训练时间短暂,装备相对落后,但他们用生命诠释了军人的使命。这些年轻的面孔,成为了那个春天最壮丽的风景。 战争结束后中越边境恢复了平静,那些牺牲的年轻战士,永远长眠在南疆的土地上,他们的平均年龄只有19岁,正是花样年华,却为了国家安全献出了宝贵生命。 如今走进中越边境的烈士陵园,看着一排排墓碑上定格在1979年的生命,人们才真正理解和平的珍贵。这些年轻的生命用鲜血换来了边境的安宁,也为后人留下了宝贵的精神财富。 那场战争虽然过去了40多年,但那些英勇的新兵故事依然值得铭记,他们在最短的时间内完成了从平民到战士的转变,在最艰难的环境中展现了军人本色。 历史告诉我们和平需要用实力来捍卫,当年那些匆忙走上战场的新兵,用自己的血肉之躯筑起了祖国南疆的钢铁长城,他们永远值得我们传承和发扬。 信源: 《中越边境自卫还击作战史》军事科学出版社 《中国人民解放军军史》军事科学出版社