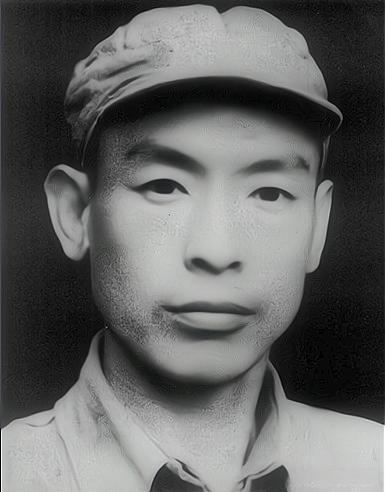

[太阳]1943年,地下党朱向离借口回家,避开日伪整风调查,等回来时,一个日军长官指着他额头上的一圈白边道:你这看着像是戴军帽留下来的,朱向离顿时紧张起来。 (参考资料:2014-01-21 中华英烈网——朱向离) 朱向离的人生,从一开始就充满了反抗色彩,他1911年出生在山西平遥一个没落的书香门第,家里亲戚就有好几位是共产党员,耳濡目染下,革命的种子早就埋下了。 1925年“五卅惨案”爆发,年仅14岁的朱向离就上街演讲募捐,后来在太原成成中学,更是成了学生运动的骨干,因为反蒋活动被通缉,被迫转学去了北平。 在北平,朱向离才算真正找到了组织,1933年正式入党,此后的人生仿佛按下了快进键:去张家口参加抗日同盟军,搞宣传、领导工人罢工;去蔚县当老师,一边教书一边做地下工作,跟阎锡山的宪兵队玩“躲猫猫”。 不过,真正的考验是在1936年,朱向离在筹建五台县委时不幸被捕,面对酷刑和利诱,这个高高瘦瘦的年轻人硬是一声不吭,没透露半点秘密,展现了一个情报人员的原始天赋——坚韧与冷静。 直到西安事变后,才被薄一波等人营救出狱,真正的传奇,始于1941年。 太岳军区党委交给他一个九死一生的任务:打入日伪盘踞的临汾城,建立情报站,这任务由陈赓、薄一波直接单线领导,朱向离化名张文成,顶着行商、棉纺厂经理的头衔,一头扎进了敌人的心脏。 那几年,正是抗战最难的时候,在临汾,他不仅要跟日本人周旋,还要提防国民党和阎锡山的特务,他时常编造一些假情报,把日军耍得团团转,搞得日寇的情报机关跟睁眼瞎没什么两样。 有一次他回根据地参加整风,回来时人晒黑了,额头还留下一圈戴军帽的白印,日本人看着他,阴阳怪气地问:“张经理,你这额头上的印子,跟我们戴军帽的倒挺像啊?” 朱向离眼皮都没抬一下,顺着对方的话往下聊:“可不是嘛,我们没军帽戴,草帽总得戴吧!” 朱向离半真半假地抱怨起老家的母亲如何苛刻,非逼着他去监工,结果晒成了这副模样,一番插科打诨,危机就这么化解了。 真正让他一战成名的,是震惊中外的“韩略村伏击战”,1943年,日军华北方面军司令官冈村宁次,为了炫耀他那套“铁滚扫荡”战法,特意组织了一个一百多人的“皇军观战团”,浩浩荡荡开赴前线。 谁知,这个观战团的成员构成、出发时间、行军路线,所有细节都被朱向离的情报站摸得一清二楚,并及时送了出去。 10月24日,当这支由13辆汽车组成的车队,载着那群说说笑笑、自以为是的日军军官,一头扎进洪洞县韩略村的伏击圈时,八路军的枪声一响,口袋扎紧,狭窄的凹道瞬间变成了火坑。 除了三个侥幸逃脱的,包括那群佩着指挥刀的高级军官在内,一百多人全部报销,这一仗,直接把冈村宁次的“铁滚扫荡”打回了原形,让他灰头土脸,临汾的日军指挥部也因此大换血。 抗战胜利后,朱向离继续在情报战线发光发热,徐向前在部署临汾战役前召见他,他把临汾守敌的情况——从兵力部署、工事变化,到将领的派系、性格甚至个人嗜好,都说得头头是道,如同亲见。 朱向离搞情报,不只看死的资料,更看重“活资料”,他能从一个桀骜不驯的被俘军官身上,看出策反的价值,提醒同事“表现反常的人,可能正是对我们有用的人”,并成功策反多人。 1949年底,朱向离随部队南下成都,负责改造起义的国民党部队,凭着丰富的统战经验,他很快稳住了局面,工作刚走上正轨,一纸调令就从北京来了——他即将赴京报到,准备出任驻外武官。 谁知,命运却在此时急转直下,1950年2月5日,朱向离在一个加强班的护送下,从驻地石板滩返回成都,走到龙潭寺镇院山寺时,他们迎面撞上了盘踞在此的国民党残匪,通讯员当场牺牲,土匪从四面八方围了上来。 朱向离带着剩下的人撤进一个大院,又有两名战士被抓,他强忍着怒火站了出来,向混乱的人群大声宣传共产党的政策。 但丧心病狂的匪徒根本不听,他们仗着人多势众,又杀害了几名战士,最后把身负重伤的朱向离和他的警卫员拖出来,百般凌辱后残忍杀害。 一个月后,解放军剿匪部队活捉了主犯巫杰,在龙潭寺召开了公审大会,行刑时,用的正是匪徒当初杀害烈士的那把手枪。