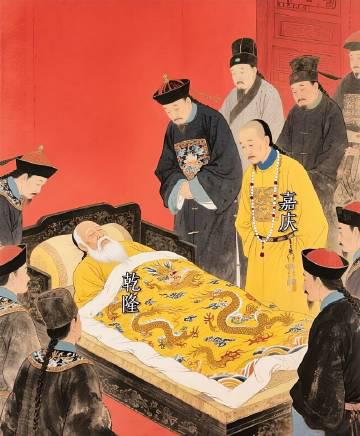

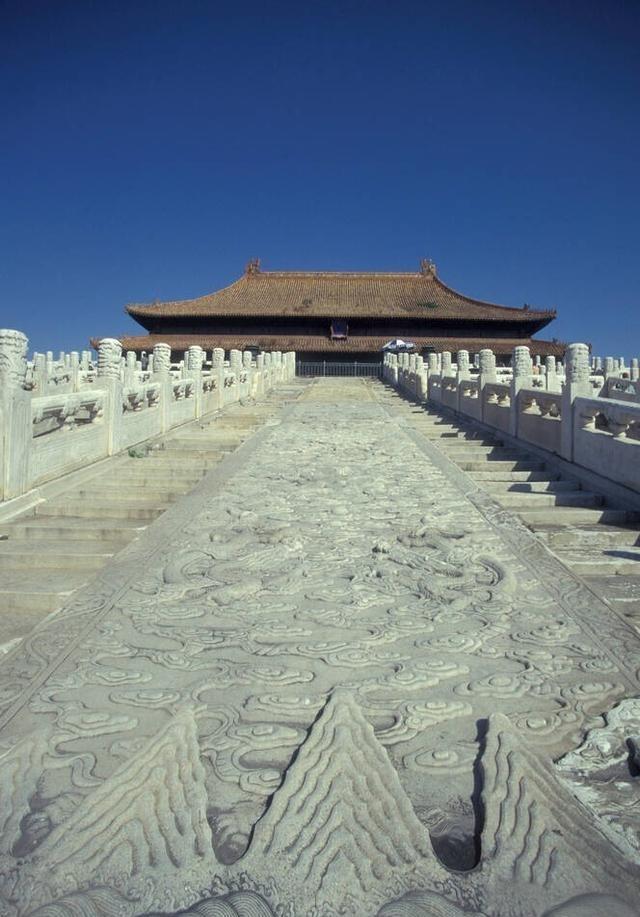

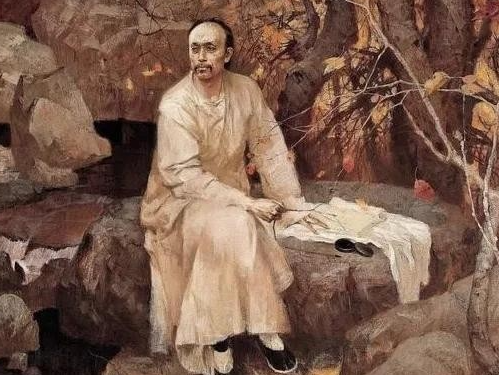

公元1722年,康熙病重,临终之际下诏让一个男人殉葬,四阿哥胤禛一看名字慌了,虽然迷惑不解,但还是连忙下跪求情,胤禛不明白父皇做这一连串操作的用意,等到登基后才知道父皇的高明。 乾清宫的龙涎香混着药味,呛得人嗓子发紧。胤禛跪在冰凉的金砖上,手里的诏书几乎要攥出水来——被点名殉葬的不是别人,是他府里的谋士戴铎。这个跟着他从潜邸走到御前的老臣,前几日还在给他分析江南漕运的利弊,怎么就成了父皇临终前要带走的人? “父皇!”胤禛的膝盖在地上磕出闷响,“戴铎虽无经天纬地之才,却也忠心耿耿,求父皇收回成命!”康熙躺在龙床上,呼吸已经很轻了,浑浊的眼睛半睁着,看向胤禛的目光却带着一丝他读不懂的深意。旁边侍立的李德全想拉他起来,被康熙用眼神制止了。 “你觉得……他该活?”康熙的声音像漏风的风箱,每个字都拖着气音。胤禛抬头时,正撞见戴铎从殿外被押进来,老谋士穿着件洗得发白的青布袍,看见诏书时脸上没什么惊讶,反而朝着胤禛拱了拱手,像是在说“不必多言”。 这场景让胤禛心里更慌。他知道戴铎懂权谋,当年帮他拉拢隆科多、结交年羹尧,都是戴铎的主意。可正因如此,这个人知道的秘密太多了——那些潜邸里的密信,那些朝堂上的暗桩,甚至是他私下里对几位兄弟的评价。难道父皇是怕这些事泄露? “儿臣愿以亲王之位担保,戴铎往后必谨言慎行!”胤禛把额头抵在地上,听见自己的声音在发抖。殿内静得能听见烛火燃烧的声音,过了好一会儿,才听见康熙轻轻“嗯”了一声。李德全连忙上前,把那道殉葬诏书收了起来。 戴铎被带下去的时候,回头看了胤禛一眼,那眼神里有释然,还有点说不清的复杂。胤禛没心思细想,只忙着给康熙喂药,直到第二天清晨,龙驭上宾的消息传遍紫禁城,他被隆科多扶着登上太和殿的台阶时,脑子里还嗡嗡作响。 登基后的第三个月,胤禛在整理康熙遗物时,发现了一个上了锁的木匣。钥匙就挂在康熙生前戴的念珠里,打开一看,里面除了传位诏书的底稿,还有一封康熙写给戴铎的亲笔信。 信里没说别的,只问了三个问题:“若胤禛登基,你手中的密信会焚吗?潜邸旧人若恃功而骄,你会劝吗?若有朝一日功高盖主,你能全身而退吗?”下面是戴铎的回信,字迹工整:“密信已焚于腊月二十三,旧人骄纵当斥,臣愿于新帝登基后归乡耕读。” 胤禛捏着信纸的手突然顿住。他这才明白,父皇哪是要杀戴铎,是在替他敲打这个人。殉葬的诏书是把刀,既让戴铎看清“君要臣死”的威慑,也让他知道“君要臣活”的恩宠。而自己的求情,既是在康熙面前表了“仁厚”,也是在戴铎面前施了“恩德”——从今往后,这个知道太多秘密的谋士,只会对他更忠心。 后来戴铎果然如信中所说,主动请辞回了江南。临走前给胤禛留了封信,说:“先帝是在教陛下,权谋需有仁心裹之,利刃需有刀鞘藏之。”胤禛站在养心殿的窗前,看着窗外抽芽的柳树,忽然想起康熙临终前的眼神——那不是猜忌,是在教他怎么当一个既能镇住朝堂,又能留有余地的帝王。 有人说康熙晚年多疑,连自己的儿子都防着。可他这看似不近人情的“殉葬诏”,实则藏着三层深意:敲山震虎,让戴铎收敛锋芒;试探儿子,看胤禛是否有容人之量;更重要的是,用一道废纸般的诏书,替新帝稳住了最危险的隐患。这才是真正的帝王心术——不是非黑即白的杀伐,是在刀光剑影里,还能留一分余地的智慧。