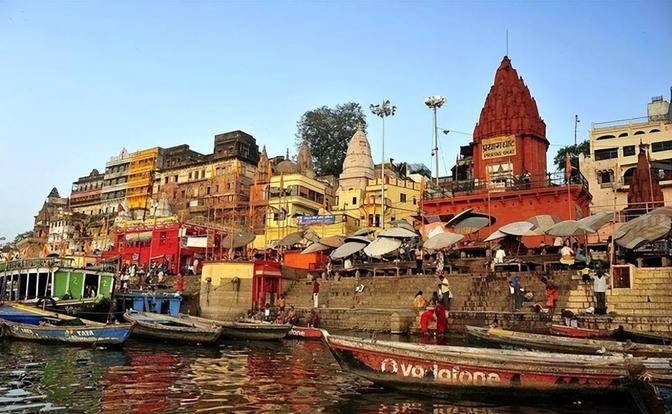

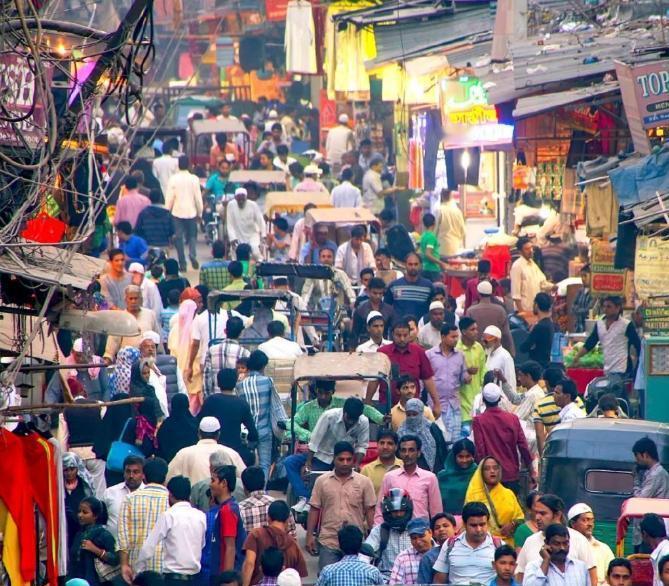

印度之所以恨中国,说白了还是嫉妒,因为在1981年,1982年,印度GDP都无比接近中国,当年可以说都差不多。 1981年印度GDP约1935亿美元,中国约1958亿美元,两国数值相差不大。那时印度乡村农民用水牛耕田,新德里街头自行车与人力车交织,工厂主要纺纱织布。 中国农村农户手持锄头耕作,北京街道居民骑自行车出行,工厂生产基本钢铁制品。1982年印度升至约2007亿美元,中国约2053亿美元,仍旧接近。 两国人口均超8亿,农业主导经济,工业基础薄弱。印度依赖季风雨灌溉,农民弯腰插秧,制造业集中在孟买小车间,工人手工焊接自行车架。 中国南方农户用扁担挑谷,北方工人操作旧机床,出口简单纺织品。两国领导层启动变革,但路径不同。中国1978年起实施开放政策,特区如深圳吸引外资,工人们在尘土工地挥铲挖沟,安装生产线设备。 1980年代公路扩展迅速,施工队在山区爆破岩石,铺设路面。高铁规划启动,工程师在野外测量地形,标记铁轨路径。 制造业工厂涌现,工人轮班操作机器,港口码头堆满集装箱,起重机吊起货物装船。出口商品覆盖全球,经理们在仓库清点箱子。 这些变化让中国从农业大国转向制造业中心,GDP增长率从1980年代起平均9.91%,最高达15.2%。 印度1980年代中期放宽部分进口,软件业起步,班加罗尔办公室程序员敲击键盘编写代码。但基础设施落后,公路布满坑洼,卡车司机在泥地推车前进。 制造业缓慢发展,小企业主在市场摊位组装产品,面对进口竞争挤压空间。就业压力大,年轻人聚集火车站递交简历,排队等待机会。 中国经济总量1990年超过印度一倍,基础设施如大坝建设,工人戴帽焊接钢筋。制造业占据全球首位,企业扩展海外,在会议室签署协议。 印度多党制下政策变动,联邦分权延误项目,罢工时工人举牌堵路,工厂停产。中国集中资源推进工业,印度服务业主导但基建不足。 国际投资偏向中国,跨国公司在上海建厂,员工操作现代化设备。印度市场开放后,中国产品涌入,小商贩在街头摊前清点库存减少。 边境议题在媒体升温,记者在办公室打字报道中国速度,民众在茶摊握杯讨论。经济数据年年显示,中国人均收入领先,印度追赶中显现差距。 两国差异根源在于治理结构,中国一党领导允许快速决策和资源分配,印度民主多党制导致政策反复和社会冲突。 人力资本也关键,中国教育系统从1980年代起更注重经济增长相关技能,印度偏重人文和社会科学,影响工业化进程。 中国物理资本对人力资本比率更高,积累更快。1990年代中国加入世贸组织后出口激增,印度虽1991年启动改革,但起步晚,增长虽达6-7.5%,远低于中国10%。到2019年中国人均GDP约10286美元,是印度五倍。 025年中国GDP约19232亿美元,印度4187亿美元,中国是印度4.6倍。PPP基础上,中国40716亿美元,是印度2.31倍。这些数据说明起点相似,但路径选择拉开距离。 印度反中情绪不光是边界争端,还掺杂经济因素。印度贸易赤字巨大,2024财年中国进口超1000亿美元,印度出口仅160亿美元,本地产业压力山大。 中国产品廉价涌入,挤压印度小企业生存空间,许多工厂关门,工人失业。印度依赖中国零部件,供应链中断就乱套,凸显经济脆弱。 公众看到中国制造业强势,全球供应链话语权大,印度还在努力融入,心理落差明显。调查显示,印度人对中国负面看法多,经济竞争是主因之一。 媒体报道中国速度时,总带点焦虑,民众讨论中透着无力感。政府层面,投资谈判审视中国合同条款,担心依赖加深。边界危机如2020年冲突后,反中情绪峰值,疫情也加剧不满。 中国优势让印度觉得“本该差不多,现在落后太多”,这种刺激很正常。全球经济竞争残酷,亚洲两大人口国,中国领先,印度刺激感强。 精英和年轻人焦虑,中国工厂地位稳固,跨国公司总部选中国,印度追赶中情绪复杂。日常生活里,就业机会、科技创新、消费水平,中国数据领先,印度普通人感受到实实在在差距。 国际商务焦点,中国作为第二大经济体,外资青睐,印度努力中心理影响国家互动氛围。这不完全嫉妒,而是无力感作祟。