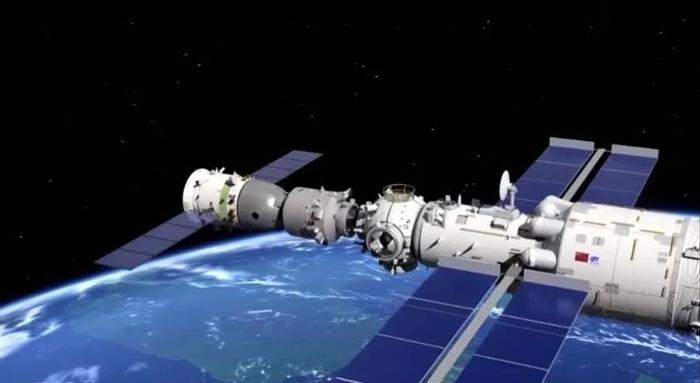

“空间站不允许使用中文,这是国际惯例!”这句话不是误会,也不是讽刺,而是美国在天宫空间站建设启动后说出来的真话。大张旗鼓,毫不遮掩。他们想用“规则”的名义,再一次在太空为自己划界。可这一次,中国没再客气,直接顶了回去:“与你们美国无关的事,少来插嘴。”[凝视] 中国空间站采用全中文操作界面的消息,最近在国际航天圈引发不小讨论,当神舟十二号航天员进入天和核心舱,面对满屏中文标识时,一些西方媒体提出质疑,认为这不符合航天领域的国际惯例。 事实上,国际空间站的俄罗斯舱段使用俄语界面已超过20年,NASA的航天员在执行联合任务时同样需要掌握基础俄语。语言选择从来都与技术实力和操作安全密切相关。 根据中国载人航天工程办公室公布的数据,航天员在紧急状态下使用母语操作,决策反应时间可缩短25%—35%。2021年神舟十二号任务期间,航天员处理一次设备异常仅用时4分钟,这种效率在载人航天领域具有重要意义。 目前已有17个国家的科研机构向中国空间站提交实验申请,欧洲航天局宇航员马蒂亚斯·毛雷尔在社交媒体上分享了自己的中文学习进展,他表示掌握基础中文是参与未来合作的必要准备。 美国由于2011年通过的相关法案限制,其航天机构暂时无法与中国开展直接合作。这一现状让部分美国科研人员感到遗憾,他们希望能参与到更多国际航天合作中。 天宫空间站在设计上充分考虑了国际合作需求,除核心操作系统使用中文外,还配备了多语言文档系统。参与合作的各国团队可以获得本国语言版本的实验手册和安全指南。 德国航天中心的一位项目负责人介绍,他们正在准备的材料科学实验,全部技术文档都有德语版本。法国国家空间研究中心的团队也确认,安全操作规程提供了完整的法语译本。 这种语言安排体现了实用主义原则,核心系统保持统一语言标准确保操作安全,而辅助文档的多语言支持则便利了国际合作。这一模式正在被越来越多的合作方接受。 从技术角度看,中国空间站的所有关键系统均实现自主研发,从生命保障系统到废物处理装置,每个环节都经过严格测试。这种技术独立性为语言选择提供了基础。 巴西航天局在评估合作项目时表示,技术标准的多样化有利于航天事业的长远发展,不同国家基于自身条件制定标准,可以为全人类的太空探索提供更多可能性。 目前在轨运行的空间站各有特色,国际空间站采用英语和俄语双语系统,中国天宫站使用中文系统,俄罗斯计划建设的新空间站预计将以俄语为主。这种多元格局反映了航天技术发展的新趋势。 日本宇宙航空研究开发机构的研究人员正在学习天宫实验操作流程,他们发现,掌握基础中文词汇后,理解技术文档并不困难,因为航天领域的专业术语具有通用性。 印度空间研究组织也在评估参与天宫实验的可能性,他们的技术团队认为,语言不应成为科学合作的障碍,重要的是实验设计的科学价值。 二十年前,中国航天工作者为参与国际合作项目努力学习英语和俄语,如今,国际同行开始学习中文以参与中国空间站项目。这种转变反映了全球航天格局的演变。 随着更多国家发展自主航天能力,未来可能出现更多使用不同语言的空间设施。这种多样性将推动形成更加包容和灵活的国际合作机制。 技术实力决定话语权,这在航天领域体现得尤为明显,当一个国家能够独立建造和运营空间站时,选择何种操作语言就成为自然而然的决定。 对于有志于太空探索的年轻人来说,掌握多种语言正在成为一项重要技能。除了传统的英语和俄语,中文也在成为航天领域的重要工作语言。 你认为未来的国际航天合作中,语言多样性会带来哪些新的机遇和挑战?