1903年,书房外的小厢房传来一阵轻微声响,片刻后归于沉寂。第二天清晨,梁启超起身离去,留下床上17岁的王桂荃一人。她望着窗外阳光,心里却凉了一截。她不是妻,不是妾,只是个丫鬟。她怀了孩子,却注定不能以母亲的身份抚养。他说,他提倡一夫一妻制,他不纳妾,他的孩子只能认李蕙仙一个人为母。

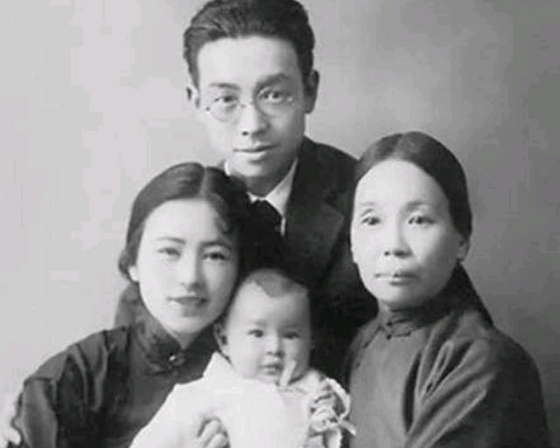

梁启超从日本归来,正式与李蕙仙成婚。她出身书香世家,端庄娴静,是传统中国理想中的正妻模样。不久,他们有了第一个儿子梁思成。孩子生得聪明,却体弱,几度病重。这让梁家长辈开始忧虑。

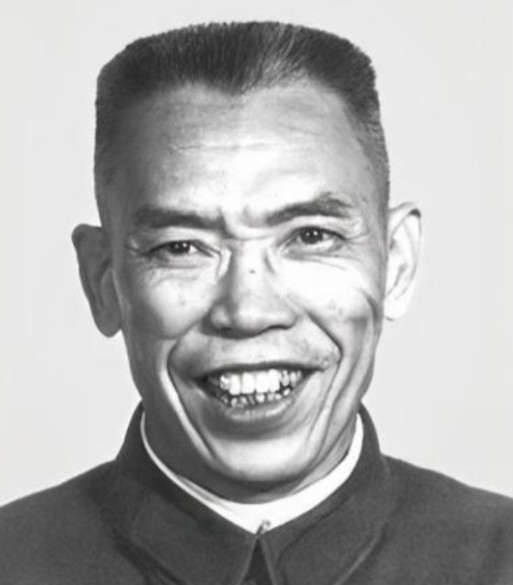

梁启超此时年过三十,家庭重担日增。他一边奔走革命,一边笔耕不辍,却迟迟没有更多子嗣。香火问题被摆上台面。

李蕙仙是个明白人,也是一位实际主义者。她没有将希望寄托于虚妄信念,而是做了个现实决定——将自己的贴身丫鬟王来喜送进梁家的“偏房”。

王来喜彼时17岁,识字,勤快,干练,自幼服侍李蕙仙多年,主仆情深。她没念头争宠,也不懂爱情。她进了梁家的房,是命,也是安排。

为了让身份更体面些,梁家给她改名王桂荃,取“桂花飘香、荃者,香草之美”之意。可改名没改命,她始终只是个“丫鬟”。

1903年初春,北京的夜晚尚带寒意。王桂荃的被褥早已铺好,床榻一角压着绣着“启超”二字的枕头。她知道这意味着什么。从早晨起,主母李蕙仙便让她换上干净的衣裳,洗头净身,还特意嘱咐厨房多准备些滋补汤羹。

她没说太多,也不敢问太多。只是静静地站着,直到天黑。

这一夜,对她来说,不是偶然,也不是选择。自她入梁家那日起,命运就像条绳子,一寸寸地拉着她,走向这个夜晚。

烛光昏黄,梁启超推门而入。他的神情并不柔和,也没有预设亲密。他是个思想家,一个鼓吹新制的人。在外讲演滔滔,纸上笔走龙蛇。可回到家,他面前站着的,是个沉默的17岁女孩,一个被安排、被接受,却不被尊重的“人”。

那一夜,他们同房,身体贴合,彼此汗湿。王桂荃紧张得几乎无法呼吸,但她什么都没说。她知道,任何一句话都可能是错。她只是把自己交出去,交给这位“大人”,交给这个家。

清晨时分,天色微亮,梁启超已穿戴整齐。他没有多看她一眼,只是留下几句冷静得近乎残忍的话: ——他坚持一夫一妻制,这是他公开倡导的理念。他不会纳妾,不会破例。

——她的身份,只能是“丫鬟”。不是妻,不是妾,不是侧室,也不是“爱人”。

——如果她怀了孩子,孩子只能挂在李蕙仙名下。她,不能是“母亲”。

这不是羞辱,也不是惩罚。只是制度与理念的执行者,在做他认为“理性而必要”的划界。

王桂荃没有争辩。她只是点头,低头,将自己藏在薄被之下。她知道,这个夜晚,不属于她。这个孩子,也不属于她。

接下来的日子,她像往常一样起早贪黑,张罗家务。厨房里有她的身影,书房外有她的脚步,孩子哭闹时她第一时间出现。可谁也不会喊她“娘”,她也从不多看孩子一眼。

她把那夜封进心底。没有人提起,它仿佛从未发生。

几个月后,肚子微隆,走路迟缓。李蕙仙开口,让人帮她减轻劳务。梁家上下都知道她怀孕了,却没有人为她高兴。没人送补品,没人问胎动。这个孩子,不是“她的”。

她知道自己不是“家人”。她是家庭机器里不可或缺的一颗齿轮,但不是血脉中被承认的一份子。

王桂荃,从那一夜开始,正式成为梁家的“隐形母亲”。不是在族谱上,而是在风烛残年之前,她一个人熬过的漫长岁月里。

1904年以后,王桂荃陆续生下了六个孩子。梁思永、梁思忠、梁思达、梁思懿、梁思宁、梁思礼,一个接一个降生。她的身影穿梭在厨房与学堂之间,手指生茧,脚步轻盈。

她不敢抢风头,不敢抬头。她永远站在主人的身后,是梁家的“后勤部长”,却从未登上家庭史的“正厅”。

孩子们逐渐长大。每个孩子都有两个母亲——一个给他们名分,一个给他们温暖。可他们从小就被告知:那个操劳最多的人,不能叫“娘”。

王桂荃没有抗争,也没有逃走。她不埋怨,不张扬,只是日日洗衣做饭、缝补讲学。她为梁家抚育出一代精英,却始终不被写进家谱最前排。

她不在照片里,也不在公开场合中。她的身份像影子,只在背光处才能看见。

上世纪三十年代以后,梁家的孩子们逐渐成才。梁思成成为建筑大师,梁思永是著名考古学者,梁思礼成了“两弹一星”工程的骨干。

他们在各自的领域大放异彩,名满天下。而王桂荃,仍旧是那个“王姑娘”。她不坐主桌,不登家报,只是默默收拾孩子们的衣物,望着他们远行的背影微笑。

时间到了1968年。王桂荃病重。文革如火如荼,她这个“历史人物家属”,无人照拂。她悄无声息地离开,没有葬礼,没有碑铭。她埋在某个无名小坟堆边,碑上没有名,只栽一株树。

她一生生了六个孩子,却没一个能公然喊她“妈”。

直到多年后,梁思礼在自传中写下:我的生母是王来喜。那个名字,在家谱中从未被记下,在讲台上从未被提起,却终于被一个儿子唤回。

她不在了,但那一行字,就是她存在的证据。