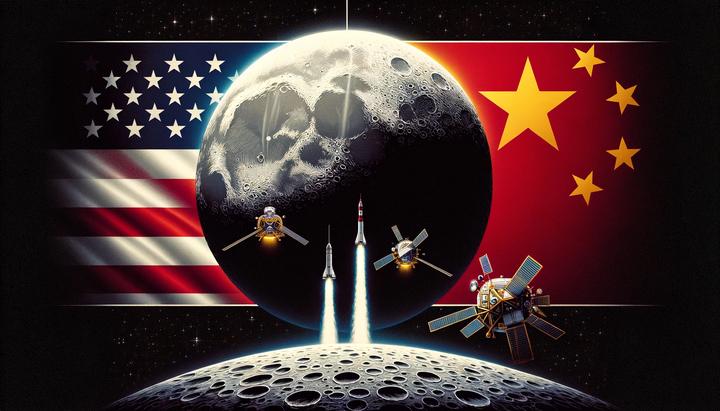

如果中国率先实现载人登月(计划2030年前完成),而美国重返月球计划(原定2025年,多次延期至2027年后)持续受阻,将引发多维度国际格局变动,具体影响可分为以下四方面: 一、国际威望与科技领导力重塑 1. 中国航天公信力跃升。 中国近年航天任务(如嫦娥探月、空间站建设)成功率近100%,与美日近期登月失败(2025年雅典娜号、日本“坚韧”号均因技术故障坠毁)形成鲜明对比。若载人登月成功,将验证中国系统性工程能力,打破西方“技术霸权”叙事,吸引更多国家寻求合作。 2. 美国航天声誉受损。 美国若一再延迟登月,尤其NASA局长多次宣称“必在中国前重返月球”,其承诺可信度将遭质疑。阿波罗时代的荣光消退,可能被解读为美国整体科技领导力衰退的标志。 二、太空合作格局重组 1. 中国主导的月球科研站加速。 中国已推动“国际月球科研站”(ILRS)计划,吸引俄、阿联酋等十余国参与。登月成功将增强该计划吸引力,尤其若中国率先在月球南极建站并验证水冰资源利用,更多国家可能转向中国阵营。 2. 美国阿尔忒弥斯联盟松动。 尽管美国联合45国签署《阿尔忒弥斯协议》,但计划延期削弱其凝聚力。例如委内瑞拉已公开表态希望与中国合作登月,若美国持续滞后,部分成员国可能寻求“双轨合作”。 三、月球资源与规则主导权争夺 1. 资源开发竞赛白热化。 月球南极蕴藏水冰(可转化为燃料)和氦-3(核聚变材料),中美均瞄准此区域。中国嫦娥七号计划2026年赴南极勘探,若率先确认资源分布,将掌握开采先机,动摇美国“抢先圈地”战略(如美私营公司获准月球资源所有权)。 2. 太空规则制定权易位。 美国单方面推行“月球时区”和《阿尔忒弥斯协议》,试图主导月球治理。中国若成功登月,可凭借技术实绩联合发展中国家推动更平等规则,挑战西方主导的太空秩序。 四、科技自信与发展模式影响 1. 发展中国家技术路径重构。 中国在封锁中自主突破(如沃尔夫条款禁中美航天合作),证明“非西方模式”可行性。登月成功将鼓舞全球南方国家,推动其减少对美技术依赖,选择多元合作。 2. 美国内部反思军工复合体效率。 SLS火箭研发超支300亿美元、发射成本达20亿/次(SpaceX仅1.5亿),暴露美国航天工业低效。若败于中国,可能迫使美改革NASA与私营企业合作模式,甚至引发国防介入争议。 中国成功登月而美国滞后,将重塑太空权力结构:短期看,中国赢得科技威望与合作向心力;长期看,触发月球资源分配权与规则制定权再平衡。这一转折可能成为21世纪“太空多极化”的起点,迫使美国调整霸权思维,接受新兴力量平等参与深空探索的新常态。 正如NASA前工程师所言:“太空竞赛不是零和游戏,但谁先落子,谁便定义了棋盘。” 中国若执先手,改变的不仅是月球脚印的数量,更是人类仰望星空的格局。