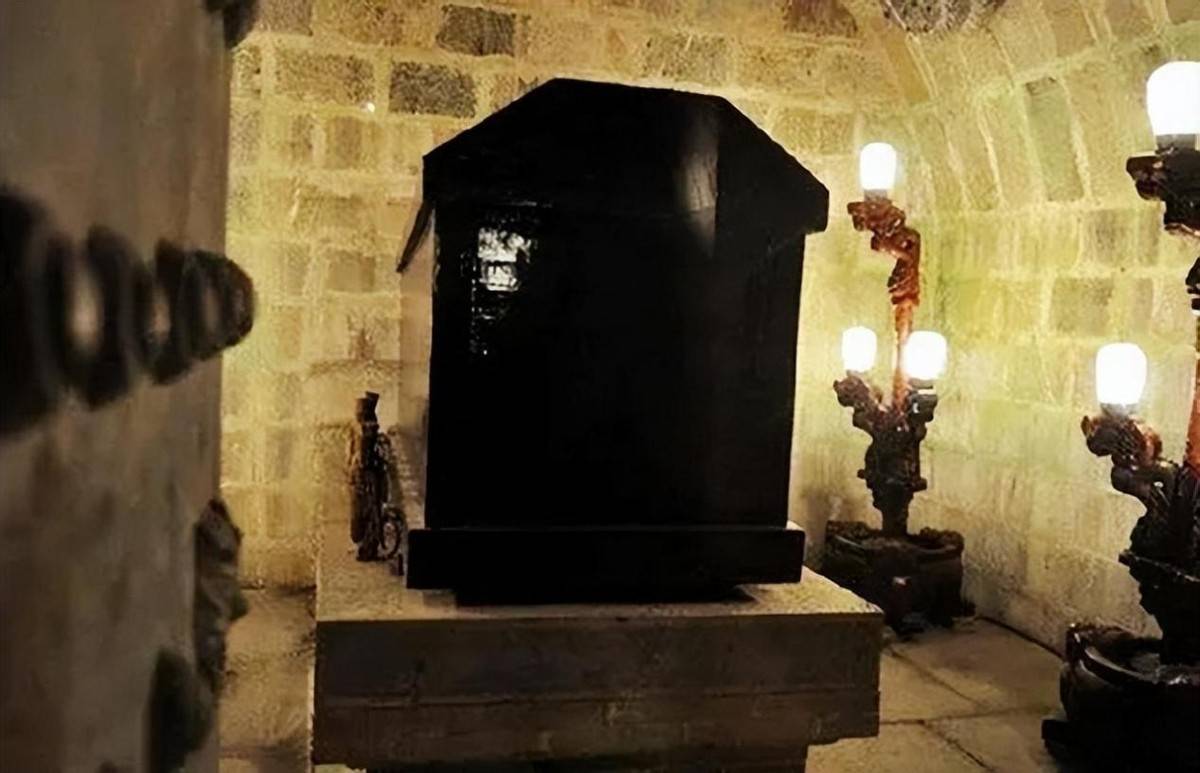

“开封有个包青天,铁面无私辨忠奸……” 北宋时期的著名清官包拯,以其刚正不阿、清廉无私闻名于世,被誉为中国历史上“千古第一清官”。他以铁面无私的形象,坚定捍卫公理正义,敢于挑战强权,是广大百姓心中公正无私的“青天大老爷”。 正因如此,包拯深受民众爱戴,从古至今都被人们尊崇。为了纪念他在弘扬正义、维护百姓权益方面的巨大贡献,自南宋以来,人们便不断将包拯的形象融入各种艺术作品中,歌颂他铁面无私、黑脸断案的“包青天”精神,这种传承至今,已成为家喻户晓的经典形象。 包拯在人民心中拥有崇高的地位,作为千古名臣和人民心中的“包青天”,他的故事与形象依然被广泛传颂。虽然各类艺术作品层出不穷,但那个曾在朝堂上秉持“明镜高悬”公道正义的包拯,已经默默离开了我们近千年。 公元1062年7月3日,包拯因病去世,享年64岁。他的逝世不仅震动了整个朝堂,民间更掀起了一股“包拯热”。当出殡之日,成千上万的百姓自发聚集,为这位清廉刚正的“包青天”送别。令人惊讶的是,包拯的葬礼竟同时使用了21口棺材,这一壮观场面令人费解:清廉一生的包拯为何会有如此“奢华”的身后事? 21口棺材同时出殡,场面浩大壮观,似乎包拯想在死后大办排场,彰显一番荣耀。然而事实并非如此。包拯生前一贯廉洁奉公,身后更不可能铺张浪费。即使包拯想奢侈一把,也绝无可能用上如此多的棺材。毕竟他一生节俭,常年施济贫苦,家中囊中羞涩,恐怕连一口好棺材都难以负担。 更重要的是,包拯临终时嘱咐家人办后事要“一切从简”,不扰民生,更不希望百姓因他的丧礼而聚集造势。若真是用21口棺材出殡,必定会引起城中轰动,百姓也会纷纷前来围观,完全违背了包拯的遗愿。 那么,这21口棺材究竟为何同时出现在包拯的葬礼上呢?原来这是一种精心设计的防盗墓手段。所有棺材外观一模一样,统一同时下葬,目的是迷惑盗墓贼,让他们无法准确判断包拯的真墓位置,从而保护他的遗体不被侵犯。 不仅包拯,许多古代权贵也采取类似的迷惑性葬礼手法,以确保陵墓安全。权贵们大多担忧的是陪葬的财富被盗,而包拯的做法更侧重于保护其清廉名声和不被“恶人”扰乱安宁。 包拯的身后事虽采用了“多棺同葬”的策略,但与一般权贵大肆陪葬金银财宝不同,他的墓穴陪葬极为简朴。现代考古发掘显示,包拯墓中几乎没有贵重陪葬品,反而保存有三千多字的《包公墓志》,详细记录了他的生平重大事件以及其遗体从河南至合肥的迁葬过程。 包拯虽是高官,然而其简朴的陪葬品和详实的墓志铭更彰显了他廉洁奉公、人格魅力与独特风范。 包拯下葬时,盗墓者也出现在送葬队伍中,但他们并非为盗墓,而是出于敬意为这位为民正义奉献一生的包公送行。甚至这些被视为“盗墓者”的人,也自律严守一条不成文规矩:“绝不可盗包拯之墓”,这一点更凸显包拯人格的影响力。盗墓贼害怕盗其墓后会招致民愤和千古骂名,因而至今包拯墓依然完好无损。 宋朝覆灭后,金人出于仇视包拯,曾大规模搜寻他的墓地,但只找到其夫人的墓穴,其他20口棺材踪迹全无。原来,包拯的后人并未将所有棺材一次性下葬,而是留着备用,最终将多余的棺材赠予贫苦百姓。古代穷人并不忌讳用棺材,反而相信“棺材本”可带来升官发财之福,这也体现了包拯清廉为民的精神传承。 铁面无私的包青天之所以名垂千古,是因为他一生清廉为民,公正无私,执法如山。传说开封府的三口铡刀,若有人敢犯错误,必定毫不犹豫地“自铡”以示决心。 遗憾的是,尽管包拯生前清正廉洁,千古名声卓著,最终他的墓穴还是被人为打开过。