公元前327年5月至公元前325年10月,亚历山大率军进入印度西北部(今巴基斯坦及阿富汗东部),历时两年零四个月。

关键战役:

咀叉始罗投降:统治者安姆比不战而降,以盛大宴席(宰牛三千、羊万只)迎接希腊军队。

波罗斯之战:杰拉姆河战役中,印度君主波罗斯率军顽强抵抗(4万步兵、200头战象),最终因战术劣势和战象失控战败。亚历山大保留其王位,实施怀柔政策。

东进终止:军队抵达比阿斯河(波斯旧疆东界)后因思乡和疾病拒绝继续东进,撤军时沿途建立12座圣坛纪念。

希腊化治理:

占领区设为州,由马其顿或波斯总督管辖,驻军筑堡,形成希腊人定居点(后代称“耶祭那”)。引入希腊行政制度,但实际统治短暂,撤离后留下权力真空。

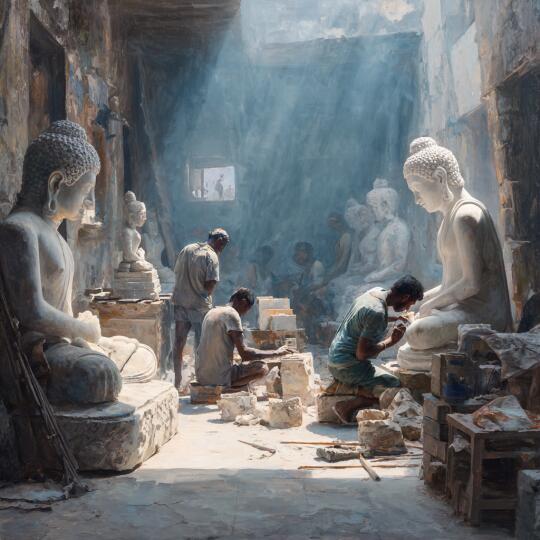

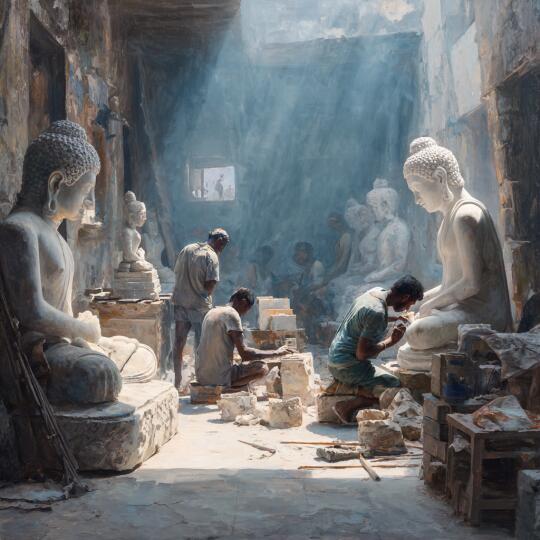

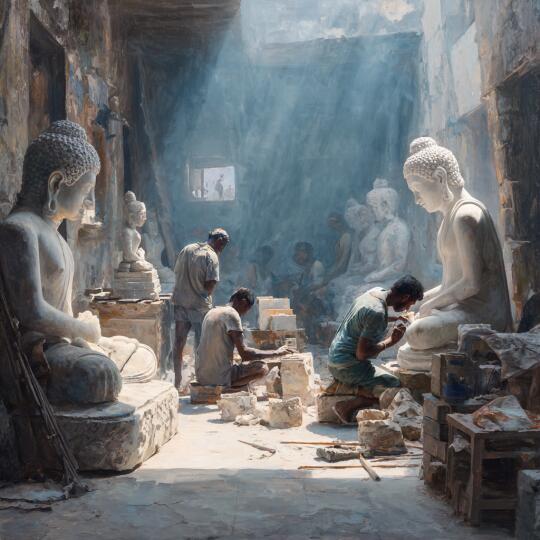

键陀罗艺术:希腊雕塑技法与印度佛教主题结合,形成独特的佛教艺术风格。

科技与货币:希腊天文学、钱币(印度仿制)传入印度。

社会风俗记录:希腊史家记载了印度兽葬、萨蒂(寡妇殉葬)、奴隶市场等习俗,为研究当时社会提供珍贵资料。

政治格局重塑:

摧毁西北印度小国统治机构,为旃陀罗笈多·孔雀(施陀罗笈多)统一北印度扫清障碍。间接促成孔雀王朝的崛起与印度首次大一统。

经济与贸易:

巩固了印度与西亚、地中海东岸的商路,促进丝绸之路前身的贸易网络。

宗教与哲学交流:

希腊文献记载了耆那教僧人自焚事件,反映早期宗教实践。希腊思想可能通过键陀罗地区影响后期佛教发展。

暴力与怀柔并存:希腊军队在马卢部落遭遇激烈抵抗,屠城报复;但对波罗斯的宽恕展现了策略性怀柔。

短暂却深远:尽管军事占领时间短,希腊化影响通过艺术、科技和定居者持续渗透。