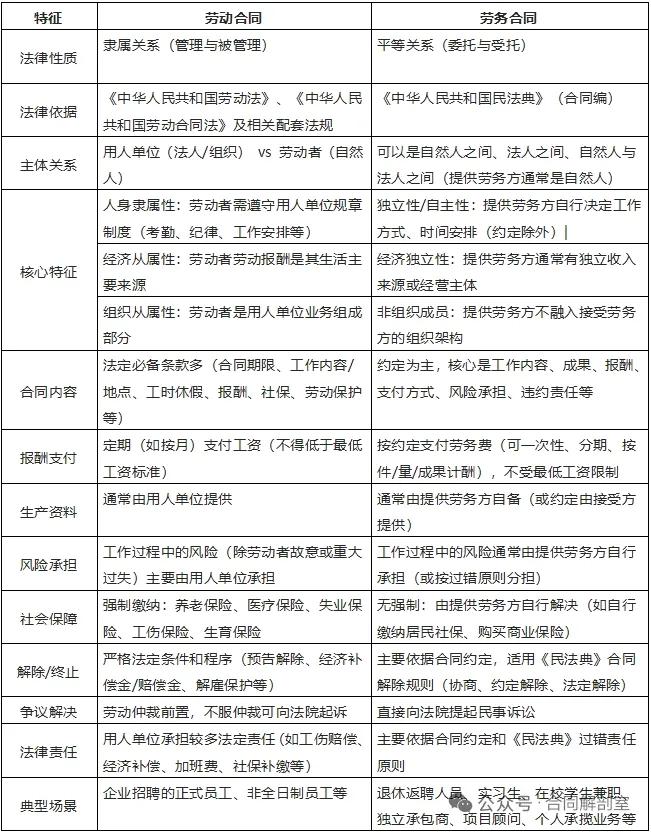

员工与公司签了“劳务合同”,到底算不算劳动关系?法院:看实质! 2022年11月,广西壮族自治区崇左市某酒店,57岁的黄坚(化名)成功入职,并且与酒店签订了一份《劳务合同》。 根据合同内容:黄坚的职务是保安,工作地点为酒店地下停车场,月报酬2400元,期限一年;同时特别约定“由黄坚自行缴纳社会保险”,于是双方签字盖章。 就这样,在此后近一年时间里,黄坚每晚19时至次日5时准时到岗,负责地下停车场车辆引导、秩序维护、安保等工作,一切按部就班。 然而,就在2023 年10月1日凌晨,黄坚在酒店门口突发疾病倒地,同事发现后立即拨打120送去了医院,但遗憾的是,虽经全力抢救,仍不幸离世。 于是,黄坚的家属向酒店提出工伤赔偿主张,但却遭到拒绝。 酒店的理由很简单,双方签订的是“劳务合同”而不是劳动合同,否认存在劳动关系。 于是家属一怒之下向崇左市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁,请求确认黄坚与酒店在2022年11月9日至2023年10月1日期间存在劳动关系。 2024年4月9日,仲裁委支持了家属的请求。但酒店不服,立马将黄坚家属诉至崇左市江州区人民法院。 法庭上,双方围绕的一个焦点,就是黄坚在工作期间是否与酒店属于“用工关系” 酒店方坚持认为以《劳务合同》为主张,并且强调合同中“双方平等协商,互不隶属”的条款,足以证明并非劳动关系。 而家属一方提交了黄坚的工作记录、同事证言、银行工资流水等证据,并且反驳酒店说: 黄坚每晚19时至次日5时在酒店固定工作,并且遵守酒店规章制度、接受日常管理,酒店按月发放固定报酬,这些均符合劳动关系的本质特征。 而法院在审理中,也根据《劳动和社会保障部关于确立劳动关系有关事项的通知》劳社部发〔2005〕12号第一条规定,从三方面审查实质权利义务: 人格从属性,即劳动者是否受用人单位规章制度约束,形成管理与被管理的人身依附关系。 经济从属性,即劳动报酬是否具有稳定性、依赖性,是否由用人单位定期支付。 业务关联性,即劳动者提供的劳动是否是用人单位主营业务的必要组成部分。 最终,崇左市江州区人民法院判决确认黄坚与酒店在 2022年11月9日至2023年10月1日期间存在劳动关系。 但酒店不服继续上诉,崇左市中级人民法院经审理认为,一审法院对事实的认定清晰、法律适用准确,且二审中酒店未提交新证据,故驳回上诉,维持原判。 简直令人不胜唏嘘,一纸名为“劳务合同”的文书,居然能成为遮蔽劳动关系真相的帷幕? 其实在工作实践中,有很多企业为降低用工成本,故意用“劳务合同”或者“服务协议”等名义签订合同,试图规避缴纳社保、支付加班费、承担工伤责任等法定义务,但这种“形式掩盖实质”的做法,就能逃过法律的慧眼吗? 比如建筑工地上的建筑工人,虽然签的虽是“劳务合同”,但也是每日承受着公司上下班打卡的严格管束,领取的是固定月薪。 所以当有人因工受伤后,公司就会堂而皇之的拿出那份文书,以此规避责任不掏钱。 可以说此等“名”与“实”的断裂,使得原本应受《劳动法》庇护的劳动者,在需要保护的关键时刻被无情推入法律真空地带。 而形式主义的面具下,多少鲜活个体在制度夹缝中无助挣扎? 所以大众劳动者在入职时一定要仔细核对合同条款,注意留存考勤记录、工作安排通知、工资转账凭证等证据,如果一旦权益受损,这些都是原始证据,可以保护自己的维权之路。 信源:法治日报—2025—7—18