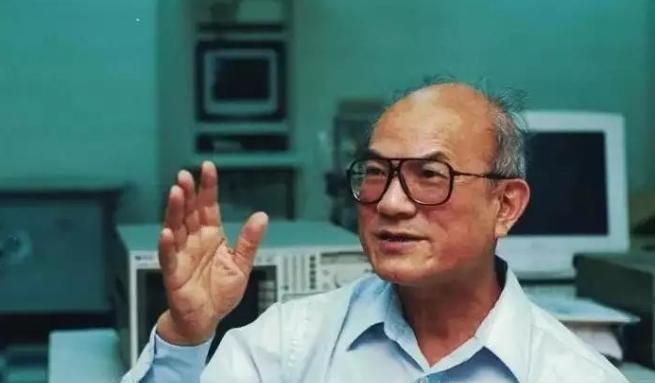

奖金高达800万!中国科学家刘永坦用三十年青春破解了雷达"盲区"难题,让美国航母在我国海域无所遁形。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2018年,一位年过八旬的老人走上国家最高科学技术奖的领奖台,全场掌声如雷,他却只是微微点头,面带平静,领奖台上的这位老人,正是刘永坦。 他用三十年的坚持,完成了一项几乎不可能完成的任务,解决雷达的“盲区”难题,让那些曾在我国海域神出鬼没的美国航母,无处遁形。 雷达是现代国防的眼睛,然而传统雷达因为信号传播方式的局限,往往无法捕捉低空飞行或贴近海面的目标,尤其是在远距离海域,常常存在大片无法监测的区域,这些“盲区”一度成为我国海防最大的隐患。 面对庞大的海上威胁,尤其是以美国航母战斗群为代表的高隐身目标,我国在上世纪八十年代前始终处于技术劣势,敌方航母能够依靠地球曲率和雷达死角,从容逼近我国海岸线,对国土安全造成巨大压力。 那是一个几乎看不到希望的阶段,刘永坦并非一开始就掌握核心技术,事实上,他的科研之路比许多人都要曲折,他在哈尔滨工业大学完成学业后,曾赴清华大学和成都电讯工程学院深造,并最终赴英国进修。 在那里,他第一次直观地接触到了世界先进雷达系统的实力,千公里之外的目标信号竟能清晰捕捉,这种差距让他深感震撼,也坚定了一个念头,祖国必须拥有自己的先进雷达。 他放弃了国外丰厚的待遇与安逸的科研条件,回到国内投身于雷达研究,当时国内不仅在技术上严重滞后,科研环境也极为艰苦,新体制雷达这个方向在上世纪80年代初几乎无人问津,许多人都认为这是白费力气。 但刘永坦选择了挑战极限,他带着几名青年科研人员,从最基本的方案设计入手,在一间简陋的试验站开始了无数个日夜的探索。 最初的几年,他们连最基础的仪器都要精打细算,盐雾海风腐蚀着设备,电磁干扰频繁扰乱实验,手头的材料屡次因环境问题而报废,他们就在这种条件下重复设计、调整参数、改进模型。 刘永坦自己手写的报告摞起来足有半米厚,每一次失败,他都仔细记录、推演原因,再重新开始,他的坚持感染着身边的年轻人,即便条件艰苦,团队的凝聚力却前所未有地强大。 转折出现在1989年,那年秋天,团队研制出的第一部实验性新体制雷达在实地测试中首次成功探测到了远距离的海上目标,雷达屏幕上跳出的清晰信号,标志着他们在理论与技术上的突破正式转化为现实成果,从那一刻起,中国雷达技术开始迈入一个崭新的阶段。 但真正的挑战才刚刚开始,为了实现系统实装应用,刘永坦团队不断对雷达性能进行升级优化,他们前往南海、东海等复杂海况区域开展实地试验。 在一次关键测试中,他们的雷达成功锁定了一个高速目标,经过核对,这一目标正是美国“小鹰号”航母,这一结果不仅震惊了科研人员,更震动了国防体系,长期以来被认为无法探测的区域,从此有了“眼睛”。 整个过程中,刘永坦从未将功劳归于个人,他将团队视为雷达突破的中坚力量,也始终坚持一线指导工作,在教学岗位上,他六十多年未曾离开讲台,培养了大批雷达科研人才,他主编教材、讲授课程、撰写专著,为我国雷达技术的学术体系建设打下坚实基础。 2019年,国家以最高科技荣誉褒奖刘永坦,对他的贡献给予极高评价,这项奖金高达800万元,而他与夫人毫不犹豫地将全部奖金捐出,用于设立“永瑞基金”,用于支持青年学生投身雷达科研。 这不是他第一次放弃个人利益,早在科研初期,他便将个人报酬用作购置设备,团队成员记得最清楚的就是他那始终未曾更换的办公桌和那盏熬了几十年夜的旧灯。 那些他亲手绘制的图纸早已堆成小山,那些年经历的日日夜夜也成为教科书中经典案例,他用三十年时间填补了国家防御体系中最致命的一环,也用一生诠释了真正的科研精神,他不需要标签,也不需要包装,因为他早已成为中国科研力量最坚实的象征。 这个世界需要偶像,更需要榜样,在流量和功利当道的时代,他用实际行动告诉世人,真正值得铭记的,不是掌声和金钱,而是为国家撑起脊梁的担当与信念。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:刘永坦:“从0到1”,为海疆雷达打造“火眼金睛” ——黑龙江日报