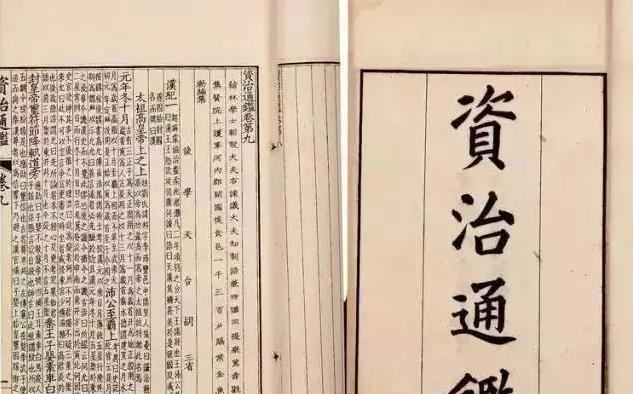

《资治通鉴》的黑色幽默:为什么历史上最聪明的人往往死得最惨? 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 战国的吴起,就是个很典型的人物。他是卫国人,小时候家道中落。吴起心气高,为了学本事,四处拜师,靠着自学和刻苦,才慢慢在士人中有了名气。可惜,吴起不是个只会背书的书生,他最大的特点是行动果断,遇事敢拼。后来他投奔鲁国,本以为能大展拳脚,没想到权臣排挤,处处受掣肘。为了在鲁国站住脚,吴起甚至亲自处理家事,史书记载他为了表忠心,和齐国来的妻子断了关系。有的记载说是“出妻”,也有的记载说“杀妻”,总之他把公事放在了第一位。这件事引发很大争议,但也让他有机会带兵上阵。 后来他又去了魏国。魏国看中他的才华,任他为大将。他一上任,就在军队里立下铁规矩,亲自为士兵治病、带头吃苦。魏军在吴起手上,战斗力提升很快,几次以弱胜强。可没过几年,内部有人嫉妒他的功劳,吴起只好再次离开,辗转来到楚国。 吴起的人生,是一连串跌宕起伏的经历。他靠着聪明才智和拼劲,一路往上爬,但每到一个地方,都会因得罪权贵、树敌太多而被赶走。到了楚国,他依然没能避免这样的命运。吴起帮助楚国变法,削减贵族特权,得罪了不少老牌家族。哪怕他已经把楚国带到了鼎盛期,最后还是没能保住性命。楚王一死,贵族们直接杀到王宫,把吴起射杀在楚王尸体旁。一个聪明到极点的人,最终成了贵族手下的牺牲品。 汉武帝时期的主父偃,这人原本出身很普通。主父偃家里穷得连温饱都成问题,年轻时四处游学,走南闯北,始终不得志。他聪明、机灵,会看人下菜碟,也懂得讨好权贵。主父偃一度连亲戚朋友都不待见,但靠着能说会道和胆子大,终于在汉武帝面前得到了出头的机会。他提出的“推恩令”,帮助汉武帝平定了各地的诸侯割据问题,让中央权力更稳固。这样一位“智多星”,一度风光无限。但他太过张扬,得罪了不少同僚,甚至当面威胁过齐王。齐王自杀后,主父偃被下狱,最后全家被处死。 这些聪明人的起点都不高,正因为早年吃过苦,他们才更拼、更要强。他们的传奇不只是才华,更是靠着一路摸爬滚打,才爬上权力高位。然而,这样的草根逆袭,往往也注定了他们不得善终——太过锋芒毕露,最终惹来杀身之祸。 吴起的故事如果只讲前半段,是励志的典范。但他越做越大,身边的反对声也越多。楚国变法,表面上是为百姓谋福,实际上却触动了贵族的利益。吴起铁腕治军、废除不合理制度、裁撤冗员,这些举措在普通士兵看来是福音,但在权贵眼里却是“要命”。贵族们一边表面顺从,一边暗中联合。楚王一死,谁也挡不住他们的刀。吴起跑到楚王尸体边上,想借死保命,结果贵族们照杀不误,连带着楚王的尸体也被射伤。 再说三国的杨修。杨修从小就是聪明孩子,写文章、做事情都比别人快。他在曹操身边当主簿,聪明到让人害怕。曹操布下的谜题,别人都没明白,他一语道破。“鸡肋”二字,众人都不懂什么意思,他当即收拾行李,曹操要撤军了。这让曹操非常不自在。领导的心思本来就是要大家去猜,可杨修偏偏总是猜得太准、说得太快,把上司的心思当众抖出来。曹操觉得这样的人“用着不顺”,稍有机会就借口“泄露机密”将他杀了。 还有范增。这个人是项羽的头号谋士,地位相当高。项羽称他为“亚父”,几乎大事小事都听他的。范增为项羽筹谋鸿门宴三杀刘邦,几次比划玉玦,意思都明明白白。可项羽性格刚烈,心里认定的事,范增说再多也没用。范增本事越大,说得越对,项羽反而觉得压抑。陈平离间计一出,项羽对范增起了疑心。范增灰心丧气,告老还乡,半路上病死。 还有主父偃,得志后变得飞扬跋扈,谁也不放在眼里。他得罪过燕王,得罪过齐王,收过诸侯的贿赂,仇人和嫉妒他的人越来越多。汉武帝本想留他一命,结果大臣公孙弘进谏,说不杀主父偃无法平息众怒。最终他落得满门抄斩的下场。 这些人有一个共同点:只要是涉及大权或老资格势力,他们就敢碰、敢得罪。他们的才华和胆识让他们一步步往上爬,但当权力和利益变成“零和游戏”,谁都不想让一个太聪明、太敢干的人活得太久。再大的本事,也扛不住众人一块使绊子。 这些故事里,有人命丧宫廷,有人被权臣排挤,有人在风头最劲时突然倒下。《资治通鉴》没有把这些人当成完人、圣人来写,司马光只是用平实的语言,一笔笔交代事实。聪明人、能人,不一定都能赢到最后,反而常常被身边的“平庸”力量所压倒。 在权力场里,才华是一把双刃剑。你本事越大,起步越低,别人一开始是看重你的能力,但慢慢地,所有人都盯上了你的野心和锋芒。吴起和主父偃早年的委屈和拼搏,让他们在困难中学会了反抗和突破。可一旦风头太劲,他们自己也没法控制周围的局势。吏治、军权、利器,谁动了谁都不舒服。#头号创作者激励计划#