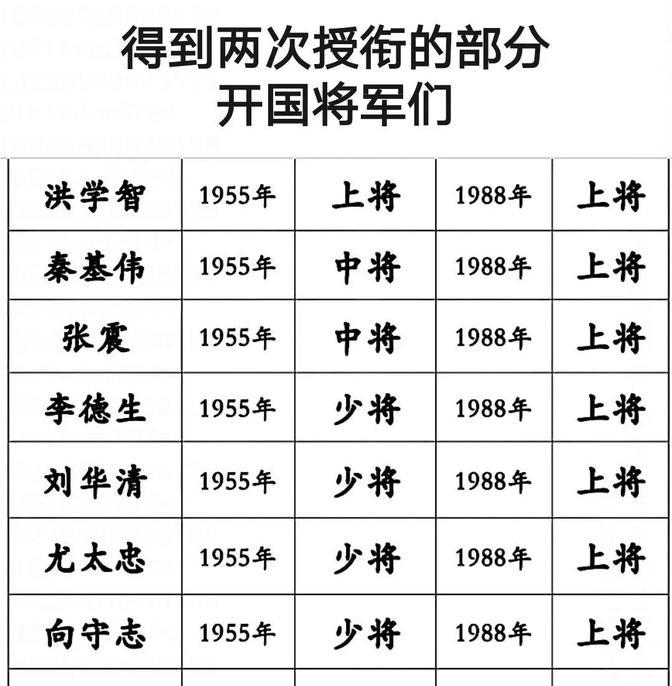

1982年,开国少将尤太忠在部队视察工作,突然看到一个副团长十分投缘,便想重点提优栽培,一问名字,大吃一惊,马上拨通了开国中将吴克华的电话:“老首长,这事儿你不能瞒我呀!” 1982年,开国少将尤太忠在部队视察时,偶然发现一名副团长才华出众,谈吐不凡,准备重点培养。一问名字,竟与老战友、开国中将吴克华扯上关系,尤太忠吃惊之余,急忙拨通电话,笑问老首长为何“藏”得如此之深。这背后究竟有何故事?吴克华将军的革命人生与这名副团长的身份有何关联?一通电话揭开了怎样的往事?让我们走进这段鲜为人知的历史,探寻两位将军与一位年轻军官之间的传承与情谊。 吴克华1913年出生在江西弋阳一个穷苦农村,家里连像样的房子都没有,土墙草屋,吃饭都成问题。那时候刚建立民国,大家以为日子会好过点,谁知道军阀混战,老百姓苦不堪言。吴克华小时候读了几年私塾,家里砸锅卖铁供他读书,可到十几岁,实在掏不出学费了,只好辍学。他先去镇上豆腐店干活,每天挑水磨豆子,手上全是水泡。后来又到皮匠铺当学徒,针线活干得麻利,但工钱少得可怜,日子过得紧巴巴。1928年,家乡闹起了农民运动,15岁的吴克华坐不住了,觉得再这么下去没出路,索性参加革命,跟着队伍打土豪分田地。1929年,他加入了红军,成了一名普通战士,背着步枪,穿着破军装,跟着部队在赣东北的山里打游击。没过多久,他在信江军政学校学习,递交了入党申请书,从此一门心思扑在革命上。 吴克华在红军里不是光靠蛮力打仗,他脑子活,爱琢磨。1934年,他跟着红十军转战苏区,当上了营长,带着队伍在山里设伏,硬是挡住敌人的进攻。长征路上,他负责垫后,带着部队顶着敌人的炮火,掩护主力转移,草鞋磨破了,脚底全是血。1936年,他进了红军大学,学战术、学指挥,笔记写得密密麻麻,脑子里全是排兵布阵的招数。抗日战争期间,他到了山东,干上了八路军第五支队的副司令员,带着队伍在胶东跟日军斗智斗勇,夜里摸进敌营,炸了碉堡,端了据点。解放战争时,他在塔山阻击战中立了大功,带着部队死守阵地六天六夜,愣是没让敌人越过雷池一步,为辽沈战役的胜利打下基础。新中国成立后,他当过海南军区司令员、济南军区副司令员,1955年被授予中将军衔,胸前挂满了“八一”“独立自由”“解放”勋章。他这一辈子,从农村娃到开国中将,靠的是真刀真枪的拼搏和不停地学习。 1982年春,尤太忠作为开国少将,到广州军区某部队视察工作。他是吴克华的老部下,当年一起打仗,情谊深厚。这次视察,他本来就是走走看看,了解基层情况。部队操场上,士兵们喊着口号,队列整齐,尤太忠看得挺满意。后来他走进一间办公室,几个年轻军官正在讨论最近的演习得失。其中一个副团长发言特别亮眼,分析问题头头是道,战术思路清晰,尤太忠觉得这小伙子有前途,打算重点关注。问了名字,叫吴晓伟,尤太忠一听,脑子里嗡了一下,觉得这名字耳熟,再一细想,猛然记起吴克华将军的长相,父子俩长得太像了。他当场愣住,马上意识到这年轻人八成是老首长的儿子。散会后,他回到办公室,赶紧拨通了吴克华的电话,语气里带着点埋怨又有点笑意,问老首长怎么没提前打招呼。吴克华在电话那头笑呵呵地说,儿子跟普通战士一样,送部队就是来锻炼的,不需要特别关照。尤太忠听完,挺感慨,老首长一辈子低调,连自己儿子的事都不声张。 吴晓伟是吴克华的独子,从小听着父亲讲革命故事长大。他没走后门,靠自己考进军校,毕业后分配到部队,从基层干起。1982年,他已经在部队干了好几年,凭着扎实的军事素养和踏实的作风,干到了副团长。尤太忠发现他之后,特意多观察了几次,发现这小伙子确实有两把刷子。吴晓伟带兵训练一丝不苟,演习时亲自检查装备,部署阵地,笔记上写满了战术总结。他从不提父亲的功勋,跟战友吃一样的饭,住一样的宿舍,干一样的活。尤太忠有时候在会议上点名表扬他,但从不给特殊待遇,吴晓伟自己也不愿意搞特殊化。吴克华晚年住在广州,身体不太好,但精神头还不错,平时爱看看军事书,偶尔跟老战友聊聊部队的事。他从不主动问儿子在部队的情况,顶多从尤太忠的来信里知道点消息,总是笑眯眯地说,只要孩子能吃苦就行。1987年,吴克华因病去世,享年74岁。尤太忠特意赶到广州送老首长最后一程,骨灰按遗愿撒在了塔山战场。吴晓伟继续在部队干下去,后来晋升为高级军官,始终保持着父亲教给他的那股子踏实劲儿。 这故事听完,是不是觉得挺有意思?吴克华将军一辈子低调,连儿子在部队干得不错都不张扬,尤太忠发现这事纯属巧合,背后却透着老一辈革命家的风骨。你咋看这父子俩的传承?有没有类似的部队故事想分享?欢迎留言说说你的想法!