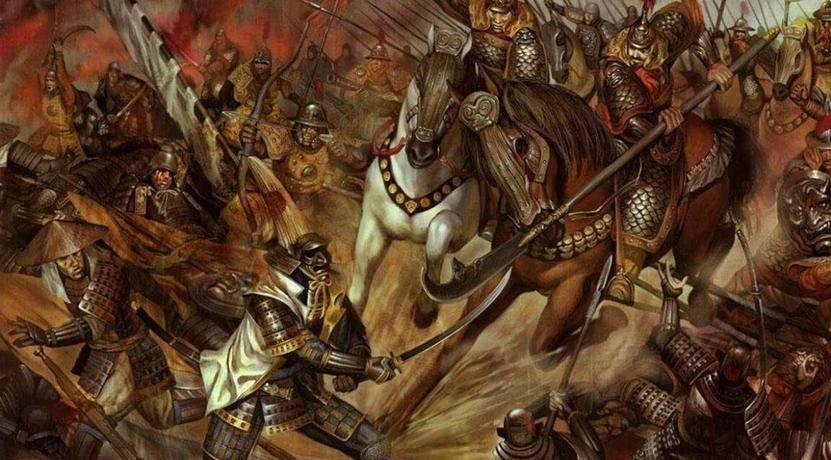

明成祖朱棣靖难功臣榜。丘福是靖难第一功臣,被授为奉天靖难推诚宣力武臣、特进荣禄大夫、右柱国、中军都督府左都督、封淇国公。 丘福不是北京本地人,他是安徽凤阳府宿州人,跟朱元璋算半个老乡。他不是什么官二代,是正儿八经从大头兵干起来的。早年跟着大将傅友德南征北战,后来被调到朱棣的燕王府当护卫,任燕山中护卫千户。 你想想,朱棣就藩北平的时候,正是壮年,天天琢磨的就是怎么练兵,怎么跟北边的蒙古人干仗。丘福这个人,史书上说他“骁果,便弓马”,就是说他又勇猛,骑射又好。这种人,在以武力为核心的燕王府里,简直就是最靓的仔。 所以,朱棣每次出塞打仗,身边都少不了丘福。一来二去,这两人不光是上下级,更像是铁哥们儿。丘福为人可能没那么多花花肠子,但胜在忠诚、勇猛,朱棣就吃这一套。在靖难之前,丘福已经是燕王府里说得上话的军事核心人物,是朱棣绝对信得过的“自家人”。 这层“自家人”的关系,非常关键。因为当建文帝朱允炆开始削藩,屠刀一步步逼近北平时,朱棣身边需要的就是这种能把身家性命都押上的人。 “大哥,反了吧!” 建文帝那边,黄子澄、齐泰等人磨刀霍霍,燕王府这边,气氛紧张得能拧出水来。朱棣当时也怂,毕竟是以一个藩王的兵力去对抗整个大明王朝,这买卖怎么算都亏。 于是朱棣开始“装疯”。大夏天的,他穿着厚棉袄,围着火炉子,嘴里胡言乱语,见人就又哭又笑。这演技,放今天高低得拿个影帝。 但装疯能骗得了建文帝派来的使者,骗不了自己人。看着主子这么憋屈,手下这帮骄兵悍将心里都窝着火。这时候,谁来点燃这个火药桶? 就是丘福和张玉。 他们俩是朱棣的左膀右臂,看穿了朱棣的伪装,也看透了建文帝的决心。他们私下里找到朱棣,说的话也实在:“哥,别装了,再装下去,咱都得让人一锅端了。干脆反了吧!” 《明史丘福传》里记得清楚,丘福和张玉是“密劝成祖举兵”的。注意这个“密劝”,说明这是最核心的决策层,在最关键的时刻,给了朱棣最大的决心。 可以说,没有丘福这第一把火,朱棣的“靖难”大旗,还不知道要什么时候才敢竖起来。 他不光是战场上的猛将,更是这场豪赌的首倡者之一。 1399年七月,朱棣不装了,摊牌了。他以诛杀齐泰、黄子澄为名,正式起兵。起兵第一件事,就是控制北平城。当时北平城的布政使、都指挥使都是建文帝的人。朱棣设了个“鸿门宴”,把他们都骗到燕王府里,一举拿下。 控制了头目,接下来就是夺取城门。这个任务,就交给了丘福。他带着几百号亲兵,一夜之间,干净利落地拿下了北平九门。从此,北平城成了朱棣最稳固的大后方。这开门红,丘福居功至伟。 靖难之役打了三年,过程极其惨烈。朱棣兵少,大部分时间都是亲自带队冲锋,好几次都差点玩完。而在这些九死一生的战役里,丘福扮演的角色,就像是朱棣身边的定海神针。 最险的一战,莫过于东昌之战。 那一仗,朱棣被建文帝的大将盛庸包了饺子,打得大败。更要命的是,朱棣的头号猛将张玉,为了救他,战死在阵中。朱棣本人也被重重围困,眼看就要全军覆没。 就在这个千钧一发的时刻,丘福拼死杀出一条血路,硬是把朱棣从乱军中给救了出来。史书上用“力战,翼成祖得出”来形容,短短六个字,背后的血腥和凶险,可想而知。 张玉的死,对朱棣打击巨大。可以说,张玉是“武将第一”,但他的早逝,让丘福的地位变得更加不可替代。他不仅要冲锋,还要在朱棣情绪崩溃的时候,稳住军心。 之后,无论是在夹河、在藁城,还是在最关键的白沟河大战中,丘福始终是燕军的先锋。他就像一把最锋利的尖刀,朱棣指哪,他就打哪,从来不含糊。 1402年,燕军渡过长江,攻入南京。朱棣登基,是为明成祖。 论功行赏的时候,朱棣毫不犹豫地把丘福排在了第一位。除了前面说的那一长串封号和“淇国公”的爵位,还给了他“世袭”的铁券。意思是,只要老朱家还在,你老丘家的富贵就代代相传。 这份荣耀,是丘福拿命换来的。从一个王府护卫,到一人之下的开国元勋,他的人生达到了顶峰。 然而,当上太平宰相的丘福,似乎渐渐忘记了自己是怎么一路走过来的。他开始变得骄傲、自负。 永乐七年(1409年),蒙古鞑靼部崛起,骚扰明朝边境。朱棣决定派兵征讨,他首先想到的,自然是自己的老兄弟丘福。他任命丘福为征虏大将军,率十万大军出征。 出征前,朱棣千叮咛万嘱咐。他知道丘福勇猛有余,但谋略不足,容易上头。所以朱棣反复告诫他:“用兵要慎重,不要轻敌冒进,更不能深入草原腹地!” 这话几乎是贴着耳朵说的。 结果呢?丘福到了前线,打了几个小胜仗,尾巴就翘到天上去了。他把朱棣的告诫忘得一干二净,觉得蒙古人不堪一击。手下副将劝他稳重,他反而大骂人家胆小。 最终,他率领几千精锐骑兵,孤军深入,结果一头扎进了敌人的包围圈。在胪朐河(今克鲁伦河)畔,明军全军覆没,丘福本人也力战而死。 消息传回北京,朱棣气得雷霆震怒,当即就剥夺了丘福的爵位,把他家人都流放了。