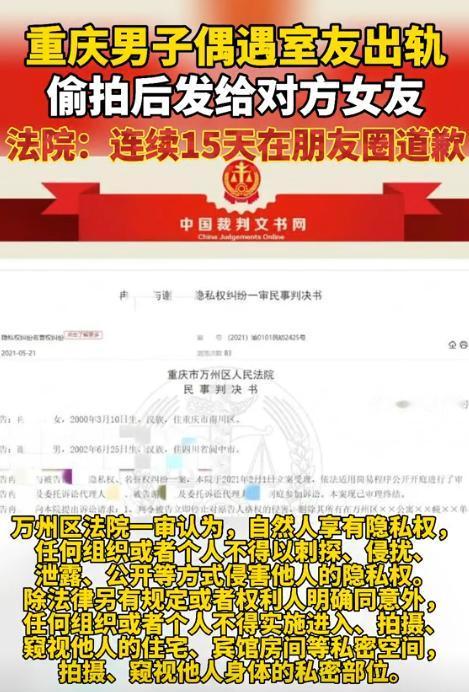

重庆一男子,深夜回出租屋,发现室友和一陌生女子在卧室发生关系。男子悄悄拿出手机拍照发给室友的女朋友。谁知,室友女朋友竟将照片传播了出去,陌生女子一气之下将男子告上法院,要求他道歉,并赔偿1万块精神损失费。男子辩称“我拍摄照片的房屋是我们共同租住的,并非他的私密空间”,然而法院最终的判决让人意想不到! 玩到深夜才回家的谢某,突然发现他家的房门却怎么也打不开,于是他费了一番周折从窗户翻进自己合租的屋子,眼前的景象却让他当场愣住,室友陈某,正和一位陌生女子躺在床上。 这颇具冲击力的一幕,发生在2020年8月21日深夜的重庆万州。面对此情此景,谢某下意识掏出手机,拍下照片和视频,并将其中几张有陈某面部的照片,发给了陈某的正牌女友。或许在他看来,这是一个“中国好室友”的义举,是在戳穿谎言、伸张正义。谁知,这个他自认为的“善意提醒”,却将自己直接送上了被告席。 事情的另一位主角,床上的女子冉某,很快将谢某告上法庭。冉某的诉状描绘了另一番景象:她指控谢某不仅未经允许偷拍私密照片,还将这些内容通过短信、微信、QQ等多种渠道,发给了学院的老师和同学,并“谣传播出轨、侮辱我”。冉某称,她曾要求谢某删除,却遭到无视,导致其名誉和精神严重受损。因此,她要求谢某删除全部资料、公开道歉,并赔偿一万元精神损失费。 对此,谢某也给出了自己的辩解。他强调,自己进入的是合法租住的房屋,并非非法闯入。在他看来,反倒是室友陈某和冉某的行为,影响了他的正常居住权。至于传播照片,谢某坚称自己只是“定向”发给了室友女友一人,目的是维护公序良俗,谈不上侵犯隐私。 一个声称自己在“抓小三”,一个控诉对方在“传裸照”,双方各执一词。然而,法院的判决让这场“正义”之争尘埃落定。重庆市万州区法院一审判决,谢某必须立即删除所有涉及冉某的私密照片和视频,支付精神抚慰金及律师费共计3500元。而最具争议的一项,是判决谢某必须在自己的微信朋友圈连续15天发布《道歉声明》,每天一次。 这份判决,尤其是“朋友圈道歉十五天”的处罚,瞬间引爆了舆论。这究竟是在保护隐私,还是在进行一场更大范围的公开处刑?要求一个人在自己的社交圈里,半个月内反复重提这件私密纠纷,无异于将事件本身的影响力呈几何倍数放大。这与隐私保护的初衷,似乎形成了一种奇特的悖论。 这背后,是个人道德审判与法律底线的激烈碰撞。不少人同情谢某,认为他初衷是好的,甚至称他为“正义感爆棚的好室友”。可也有声音直指,谢某的行为无论动机如何,本质上就是“出卖室友”,更谈不上高尚。 进一步看,法律的天平究竟是如何衡量的?法律保护的是公民的合法权利,这份保护并不会因为当事人可能存在的道德瑕疵而打折扣。即便冉某的行为在道德层面有待商榷,她的隐私权依然受到法律的严格保护。谢某自以为的正义之举,恰恰是以侵犯他人合法权利为代价的,这在法律上是绝对的红线。 更值得探讨的是,法律上对“传播”的界定。谢某坚称只发给了一个人,这算不算侵权?法院的判决给出了明确答案:算。私密信息的价值在于其“私密性”,一旦未经本人同意向任何第三方泄露,就已经构成了侵害。将带有私密性质的照片发送给特定第三人,其目的就是为了让此人知晓本不应知晓的隐私,这本身就是一种传播和利用。 这起案件无疑给活在数字时代的每个人敲响了警钟。当手机成为身体的延伸,当“随手拍”成为本能,个人隐私的边界正变得前所未有的脆弱。谢某的遭遇清晰地表明,好心办坏事,在法律上并不能成为免责的理由。当个人的“正义感”与他人的隐私权迎头相撞时,法律的边界清晰而冷峻。 在维护公序良俗与保障个人隐私之间,那个平衡点或许并不难找。它就藏在最基本的常识里:尊重他人,守住法律的底线。毕竟,用一种违法的方式去伸张另一种“正义”,最终只会让自己陷入更大的麻烦之中。 那么,对于这件事,大家有什么看法?