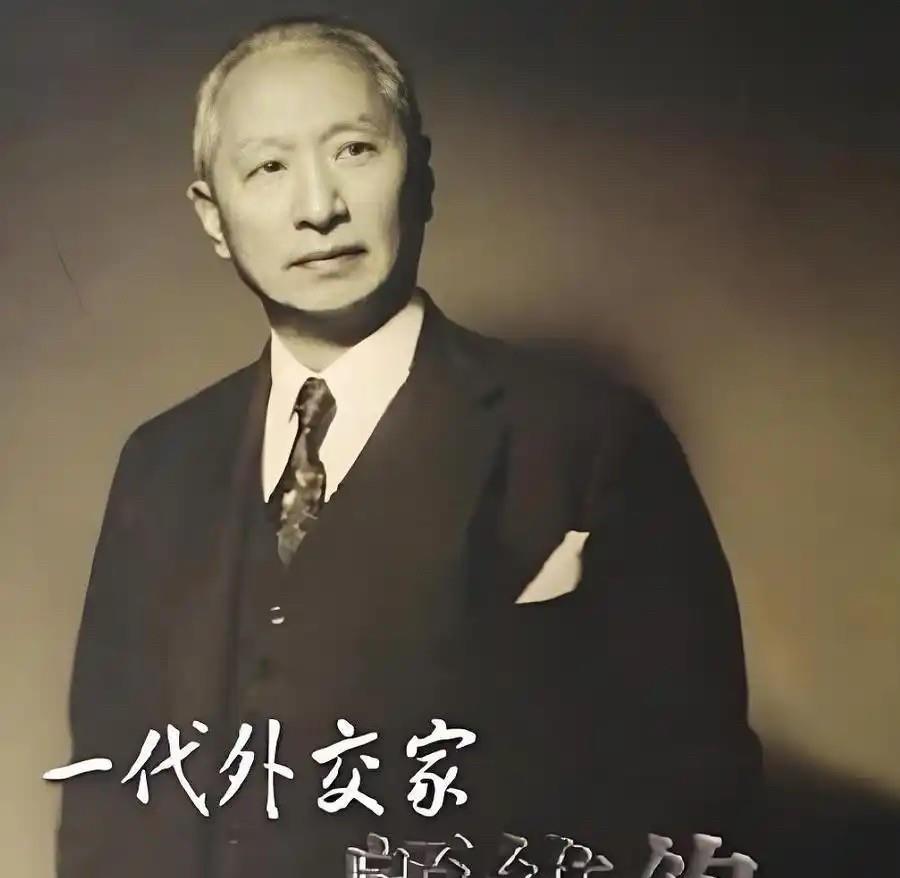

北洋政府在第一次世界大战期间,派出大批武官,到法国前线视察战争进程。结果这些北洋军阀的武官,被一战的高科技战争,那是相当惊讶,原来世界战争已经成了这个样子,已经开始有了新式坦克、重机枪,烟雾弹和毒气弹,甚至连飞机,都已经第一次在战争中启用。这对北洋军官的震惊,是相当重大。 不过到了1917年,英法俄组成的联盟,已经占据优势,所以北洋军阀决定参战,并且加入英法俄一方,准备派20万军队,赴奔赴欧洲参战。但是当时因为日本方面的阻挠,派兵未能成行,最终派出志愿者,参与后勤补给协助。 最终北洋军阀挑了14万到20万劳工,具体数字未知。大多是从山东省和北方各省,挑的身高马大的中国人,其中山东省出了8万人,之后去的欧洲战场。后来有近千中国劳工,留在了法国,结婚生子。而其余的中国劳工,陆续返回国内,这些中国劳工都是有工资的,反正比当时在国内挣得多一些。 虽然劳工很少参与战争,但是在后勤上负责挖战壕和送弹药,以及救助伤员,还是起了不小的作用。所以一战胜利后,我们中国也是战胜国,也实际上获得了不少战胜国的好处。 顾维钧大使提出的条件,没有被全部采用,所以顾维钧没有签署巴黎和会的凡尔赛宣言。但我们后续也是通过谈判,在华盛顿会议和后续的谈判中,拿回了不少战胜国权益,一战对我们中国来说,也是一次成功的战争。 你知道这些山东劳工是怎么被选上的吗?1916年冬天,青岛港码头上挤满了裹着破棉袄的汉子,他们大多是山东农村的佃农。当时山东刚遭过旱灾,地里颗粒无收,家里孩子饿得直哭,听说去欧洲能挣银元,还管饭,不少人揣着窝窝头就来了。招募处的洋人拿着尺子量身高,低于五尺五寸的直接刷掉——不是嫌矮,是怕扛不动炮弹箱。 这些劳工里,有个叫王长顺的山东汉子,后来在回忆录里写:“上船那天,老娘往我怀里塞了把家乡的土,说‘到了外国,别忘本’。”他们坐的船挤得像沙丁鱼罐头,一路漂了四十多天,不少人晕船晕得直吐酸水,到法国马赛港时,个个瘦得脱了形。 到了前线才知道,所谓的“后勤”比打仗还险。挖战壕时,头顶上炮弹“嗖嗖”地飞,不少人刚把铁锹插进土里,就被流弹击中。送弹药更要命,得推着独轮车在泥泞里跑,德军的重机枪跟割麦子似的扫过来,有次王长顺亲眼见着同村的李二哥,推着车刚拐过战壕拐角,就没了声息。 可他们没怂。中国人骨子里的韧劲在这儿显出来了。洋人工头嫌他们动作慢,他们就半夜偷偷练推车,天亮时比洋人推得还稳;挖战壕怕塌方,他们就学着老家修水渠的法子,用树枝加固坑壁,硬是把死亡率降了一半。有次英军阵地被毒气弹熏得没人敢进,是中国劳工戴着沾了尿的布口罩冲进去,把伤兵一个个拖了出来——他们不懂化学,只知道“尿能挡味儿”,这土办法竟真救了不少人。 工资是比国内高,可不好拿。说好的月薪五法郎,到手里常被克扣,还得扣伙食费、置装费,一年到头能寄回国内的没几个钱。王长顺在信里跟媳妇说:“这儿的面包硬得硌牙,可想到娃能上学,值了。” 留在法国的那些人,日子也不容易。起初法国人看不起黄皮肤的中国人,连面包店都不卖东西给他们。有个叫张德明的劳工,在巴黎郊外开了家洗衣店,为了让女儿上学,硬是每天步行两小时送她去愿意接收华人孩子的学校,下雨天就把女儿背在背上,鞋磨破了就用草绳绑着。后来这些人慢慢融进当地,他们的孩子成了最早的华裔法国人,现在巴黎十三区的老华侨里,还有不少是他们的后代。 回国的劳工更惨。1919年坐船回来,一到青岛就傻了眼——说好的“战胜国待遇”没见着,青岛反倒被日本人占了。王长顺攥着在法国攒的几块银元,看着街头“还我青岛”的标语,突然明白:自己在欧洲流血流汗,敢情国家在谈判桌上,还是让人欺负。 这些劳工,没出现在教科书的英雄名单里,可他们用肩膀扛起了中国在一战里的分量。没有他们挖的战壕、送的弹药,协约国未必能那么快赢;没有他们留下的血汗,中国在巴黎和会连说话的资格都未必有。只是这份功劳,被后来的历史烟尘遮了太久。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。