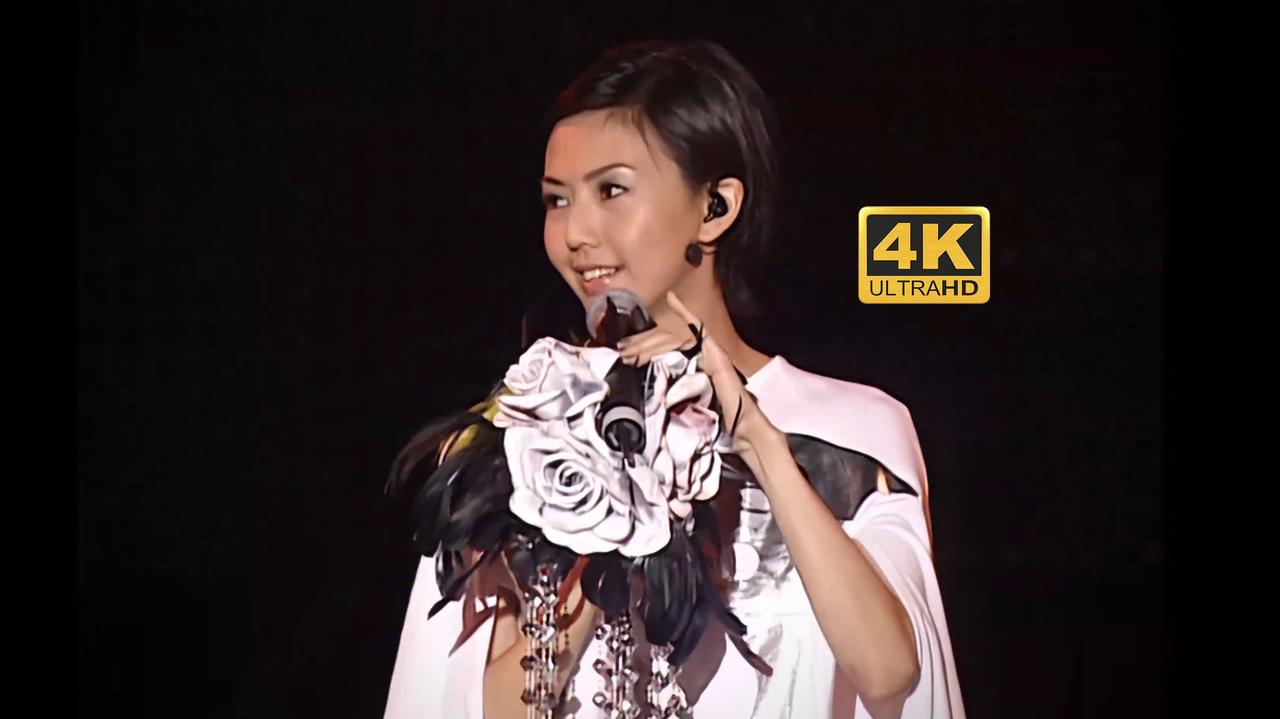

从颤栗到狂欢:孙燕姿演唱会揭秘,2900万人咋就“疯”了? 2024年,线下音乐演出那叫一个火出天际!2900万人次跟潮水似的涌进演唱会现场,票房跟坐了火箭一样飙到260亿。就连平时跳广场舞都嫌累的爸妈辈,为了抢张票,那也是拼了老命,手指在屏幕上戳得比年轻人还快。这哪是看演出啊,分明就是一场全民“失控”的大狂欢,每个人都跟被施了魔法似的,彻底放飞自我! 孙燕姿一开口,全身鸡皮疙瘩都起来了 当孙燕姿站在舞台上,那熟悉的嗓音一出来,唱起《天黑黑》,神奇的事情发生了——全场突然安静得掉根针都能听见。紧接着,就像平静的湖面被扔进了一颗巨石,如潮水般的合唱声浪“轰”地炸开。你瞧,前排那个戴着眼镜的男生,平时文文静静的,这会儿扯着嗓子,脸都憋得通红;后排几个小姑娘,抱在一起又蹦又跳,手里的荧光棒挥得跟小风车似的。荧光棒汇成一片璀璨的星河,空气里弥漫着汗水与青草混合的气息,鼓点震得脚底板都发麻。这哪是普通听歌啊,简直就是一场“感官暴击”! 神经科学都证实了,这种“颤栗感”就像一把神奇的钥匙,能直接打开大脑里的“快乐中枢”。那一刻,你感觉自己瞬间“灵魂出窍”,仿佛飘到了云端,比在线上戴着耳机听歌爽了不止10倍!有个粉丝激动得大喊:“手机听歌?那简直就是对耳朵的极大浪费!只有现场,才能感受到这种灵魂的震颤!” 抛开“打工人”身份,在音浪里尽情“撒野” 你有没有发现,平时那些社恐的人,一到了演唱会现场,立马就变成了“社交悍匪”。这是为啥呢?答案藏在人类学家维克多·特纳的“反结构”理论里。音乐节就像是一个“第三空间”,在这里,你可以把“打工人”“妈妈”“女儿”这些标签统统撕掉,只做“那个尖叫得最疯狂的疯子”。 我有个朋友,平时在公司里就是个“小透明”,说话都不敢大声。可有一次,他去看了孙燕姿的演唱会,整个人就像变了一个人。在音浪的冲击下,他跟着人群一起蹦啊、跳啊、喊啊,嗓子都喊哑了也不停。回来后,他跟我说:“那一刻,我感觉自己就像给手机充了电一样,浑身充满了能量。什么工作压力、生活烦恼,统统都被抛到了九霄云外。原来,‘失控’才是成年人的顶级治愈啊!” 心理学家卡普兰也说了,这种“硬吸引力”体验,就像给疲惫的心灵做了一次深度按摩,能帮你恢复心理能量。当几万人一起挥舞荧光棒,一起跟着节奏摇摆时,那种震撼和感动,真的无法用言语来形容。 和陌生人“共享心跳”,比刷朋友圈暖多了 在孙燕姿的演唱会上,还经常能看到这样温馨的画面:你可能会和旁边素不相识的陌生人击掌欢呼,只因为她和你一样,从初中就开始抄孙燕姿的歌词。有一次,我在现场就遇到了一个女孩,我们俩因为都喜欢《我也很想他》这首歌,聊得特别投机。我们一边跟着唱,一边分享着自己学生时代听孙燕姿歌的趣事,那一刻,感觉就像认识了很久的老朋友。 研究显示,一起听歌的时候,大脑会“同步心跳”,行为同步的人更容易产生情感连接。这种“临时友情”虽然短暂,但却无比珍贵。它让我想起了电影《波西米亚狂想曲》里的经典场景:陌生人因为音乐相拥在一起,那一刻,所有的孤独和隔阂都瞬间消失了。在演唱会上,这种温暖和感动无处不在,比刷朋友圈里的那些点赞和评论,不知道要暖多少倍。 老歌一响,青春“复活”了 为了听孙燕姿唱《遇见》,有人不惜坐10个小时的高铁,跨越千山万水。当熟悉的旋律响起,时间仿佛倒流,18岁的自己就像电影画面一样,“穿越”到了眼前。 我有个同事,是个超级孙燕姿粉丝。她跟我说,有一次去看演唱会,当《开始懂了》的前奏一响起,她瞬间就泪崩了。她想起了自己高中时暗恋的那个男生,想起了在课桌下偷偷听MP3的紧张和甜蜜,想起了毕业晚会上因为舍不得大家而哭花妆的自己。那一刻,她感觉自己又回到了那个无忧无虑的青春时代。 音乐就像一台“记忆时光机”,有30%的歌曲会激活我们的自传体记忆。就像心理学家丹·麦克亚当斯说的:“人生由巅峰瞬间定义。”而这些巅峰瞬间,往往就藏在演唱会的大合唱里。每一首歌,都像是一把钥匙,打开了我们记忆深处那扇尘封已久的门。 线下狂欢,才是“人间值得” 从最初的颤栗到最后的失控,从彼此的共鸣到心灵的治愈,演唱会早就超越了“听歌”本身的意义。它是成年人的“情绪解压阀”,让我们在忙碌的生活中找到一个释放压力的出口;它是陌生人的“温暖联结站”,让我们在茫茫人海中感受到人与人之间的温情;它更是对抗虚无的“记忆锚点”,让我们的生命因为这些美好的瞬间而变得更加有意义。 2025年,你准备好加入这场“失控”的派对了吗?快来评论区聊聊,哪首歌,曾让你在现场“泪崩”?是孙燕姿的《我怀念的》,还是其他让你刻骨铭心的旋律?让我们一起分享那些在演唱会上的感动和回忆吧!