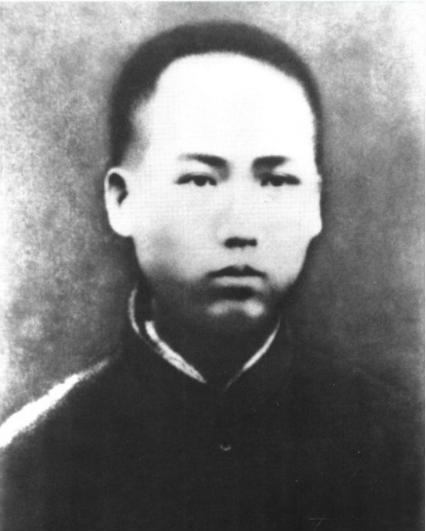

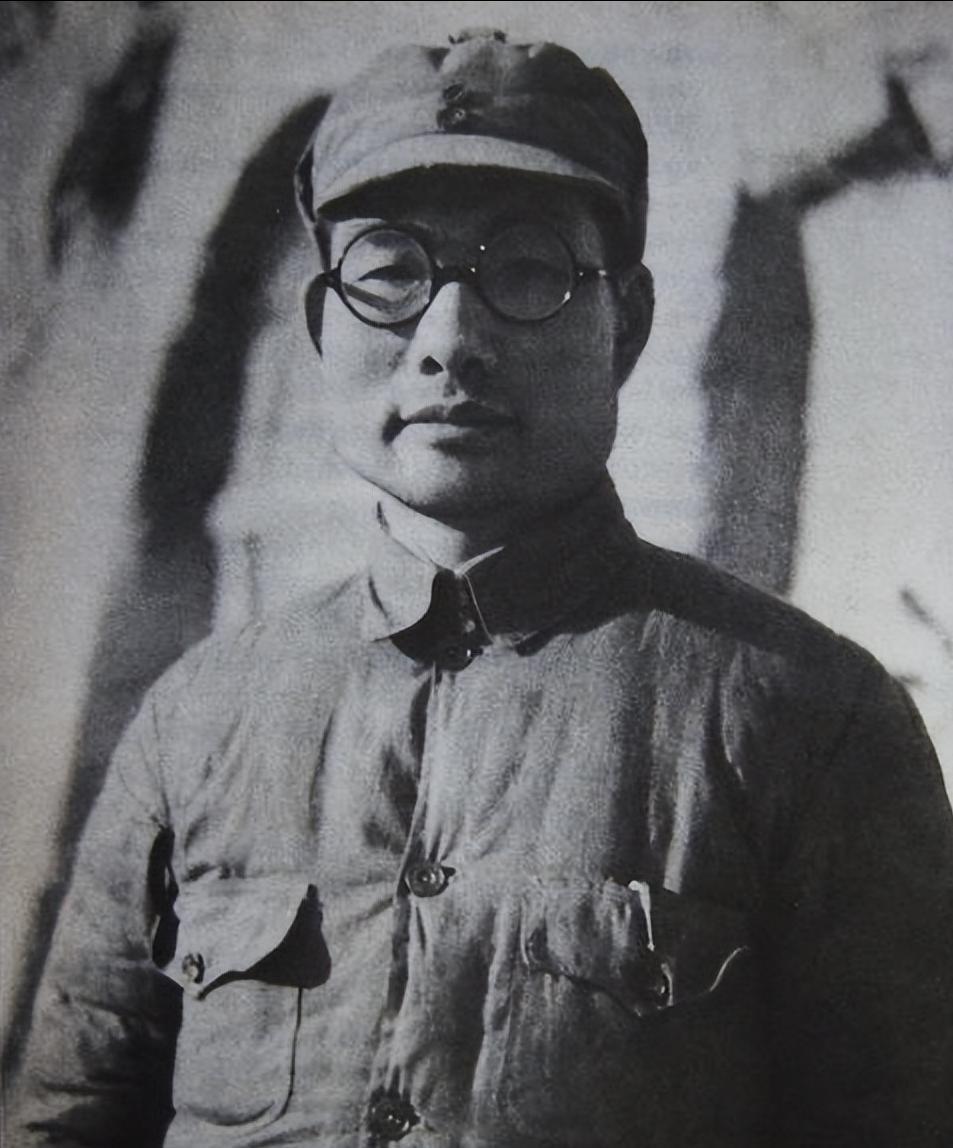

毛主席借“宝”不还,成肖劲光心病,事后回忆:为自己的小气好笑 【1940年早春的延安窑洞里】 “劲光同志,听说你那里有两件稀罕宝贝,可否让我见识见识?”毛泽东推门便问。肖劲光愣住,随后苦笑:原来指的是那两本苏联版《战役问题》和《战斗条令》。 当时的延安,纸张比军粮还紧俏。一支部队打下县城,常常找不到几包盐,却能翻出几册旧书。毛泽东最在意的就是这些印着铅字的纸页,他常说,打仗靠枪,更靠脑子,而脑子离不开书。 两年前的1937年12月,留守兵团首次首长会议上,毛泽东拍着肖劲光肩膀,半真半假地表示:“在延安,我的饭可得靠你们留守兵团。”这种玩笑勾出的是信任。此后,只要延安有军事课程,肖劲光少不了被点名授课。 毛、肖都是湖南人。二十年代的长沙,肖劲光主动参加毛泽东主持的俄罗斯研究会。赴苏读书、回国作战,他们的交集渐深。可即便是老乡兼老战友,轮到借书,肖劲光还是犹豫——那两本书跟着他爬雪山、过草地,书角被汗水浸得卷翘,是命根子。 毛泽东似乎看穿他的纠结,哈哈一笑:“你好小气哟,借根‘拐棍’给我,也不耽误你走路嘛。”声音里带着揶揄。肖劲光终究拗不过,把书递了过去,却在心里打起鼓:主席要是忘了还,我可真要心疼。 事实正如他担心的——书一去不返。日子久了,他偶尔想起,心里直发痒,却又不好张口。直到多年后回忆此事,他自己先笑了:“延安弄本书,比登天难。我那会儿抠门也正常。”一句自嘲,让当年的“心病”烟消云散。 有意思的是,这并非毛泽东第一次“借而未还”。1935年长征途中,他听说前方一个药铺里藏着《资治通鉴》,硬是让警卫扛了三天三夜;1947年转战陕北,他把部分藏书埋在枣林沟,又托新兵马汉荣背箱子去绥德藏放。书,永远排在安全之后,却排在棉被之前。 毛泽东读书十分杂。《资本论》常放枕边,《孙子兵法》贴身揣,《牛虻》也能随手翻。他讲战役时,经常夹杂古文:“同一山河,形势却似淝水之战。”战士们听得懵,却佩服得紧。 战争年代需要的不是舒适,而是思想。毛泽东把书当手榴弹,哪里疑惑就扔向哪里:敌人包抄,翻《拿破仑传》;筹粮遇阻,查《列宁文选》;干部教育缺教材,他索性让机要科油印几页笔记发下去。 1940年借走肖劲光那两本“宝贝”后,毛泽东夜里点着煤油灯圈点批注。后来他写《抗日游击战争的战略问题》,不少概念就脱胎于那两本苏联教材和自己的实战体会结合。书虽没还,知识却落地生根。 肖劲光并非唯一的“失主”。黄炎培的王羲之“真迹”也被借走整整一个月。黄老电话催了三回,毛泽东依旧翻得津津有味,对卫士说:“书有缘,我多看两天。”到期后,他准时包好,让卫士连夜送回,理由很简单:朋友要守信。 新中国成立后,毛泽东仍旧保持“见书就要”的习惯。他建议中央把商务印书馆旧版全收一套,可惜没完全实现。到七十年代,他的个人藏书逼近十万册,涵盖文史哲理工农医,甚至还有成套《拳经》。董必武说过:“党史资料,主席那里最全。”一点不假。 至于那两本《战役问题》《战斗条令》,延安解放后被移入中南海菊香书屋,扉页上清晰写着“肖劲光藏”。许多年后,军事科学院要做影印本,档案员在书里发现密密麻麻的红蓝铅笔批注,旁边还有一句小字:“书从劲光同志处借得,阅毕慎藏。——泽东”。 事情到这儿算有了交代。肖劲光晚年谈起往事,感慨最多的不是书,而是精神:“主席把书看作武器,对知识那么尊重,我哪能不服气?值!”不再纠结,也不再心疼。 一段看似轻松的借书插曲,却折射出艰难岁月里的求知热、战友情和信义观。书没还,却留下了更珍贵的东西——智慧、真诚和一份对知识的敬畏,这才是那两本“宝贝”真正的价值。