1975年,一件即将送往日本展览的青铜器,因专家马承源的一个举动,从“无名铜樽”一跃成为国宝级文物。这背后藏着一段跨越三千年的历史密码。

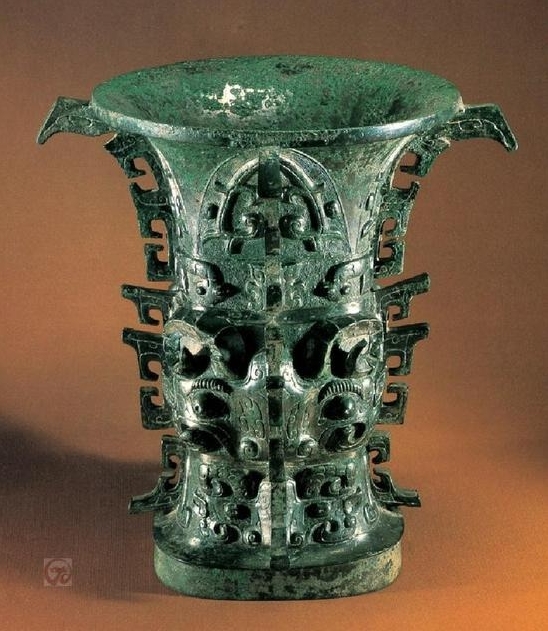

这件青铜器原本是宝鸡博物馆从废品站花30元淘来的“宝贝”。馆长见其纹饰精美,虽无任何文字记载,仍将其命名为“饕餮铜樽”,当作镇馆之宝展出。由于来历成谜、无铭文记载,它始终蒙着一层神秘面纱,连所属朝代都无从考证。

当年博物馆筹备赴日展览,饕餮铜樽被列入展品清单。装箱前,文物专家马承源特意赶来细看——他研究青铜器多年,深知如此规格的器物在古代多用于封赏或记功,按常理必有铭文说明用途,可这铜樽却光溜溜一片,实在不合常理。

“拿个放大镜来!”马承源对着铜樽反复查看,外围纹饰虽精美却无文字。他灵机一动:“说不定在里面!”助手搬来凳子,他站上去将手伸进铜樽内部,指尖在光滑的内壁细细摸索。突然,他摸到几处凸起的纹路,反复确认后激动地喊:“我摸到了字!”

这一发现让所有人震惊。经过考古技术提取,铜樽内壁的铭文终于重见天日。原来这是周成王时期赏赐给何氏宗族的礼器,记载着王室迁都的重大历史事件。而铭文中“余其宅兹中国”的字样,更是让专家们眼眶泛红——这是目前发现最早记载“中国”二字的文物!

从此,饕餮铜樽有了真正的名字“何尊”,身价倍增。它不仅解开了自身的身世之谜,更将“中国”一词的历史追溯到三千多年前。如今,何尊静静陈列在宝鸡青铜器博物院,内壁的“宅兹中国”四个字,成为承载中华文明的重要印记。

谁能想到,这件曾被当作废品的青铜器,会因一位专家的细心与热爱,揭开如此厚重的历史篇章?文物的魅力,或许就藏在这些不期而遇的发现里。