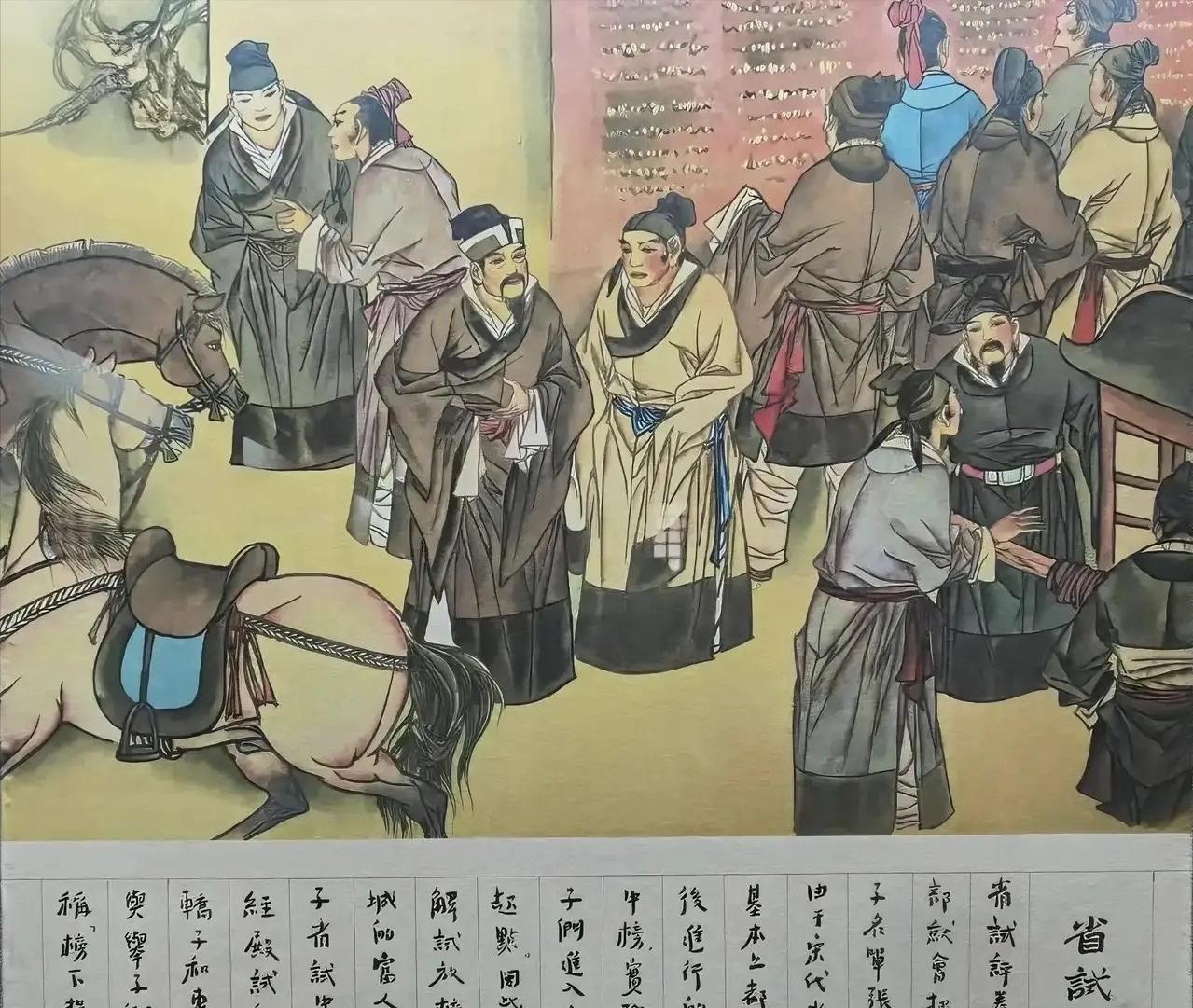

公元1034年,年过半百的柳永第五次落榜。正蹲在汴京街头唉声叹气时,忽然被礼部差役叫住:“柳先生恭喜了!朝廷满五十送福利了。” 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 柳永,一个名字早已被坊间传唱的词人,就在大街上愁眉苦脸地蹲着。他已经是第五次名落孙山,眼看着身边的考生换了一茬又一茬,自己却还是个“老童生”。在北宋的科举场上,这种“老面孔”并不少见,年纪轻轻的早早出头,反倒是少数,更多的人是在边上熬着。 柳永为什么会落榜?这件事外人看着简单,其实内里有点复杂。单论文才,这位柳永,是“词坛一哥”不为过。可惜宋代朝廷看重诗文的规矩,不喜欢他的词风,更觉得他写的那些情感细腻的长短句不太“正经”。官方喜欢板着脸谈家国、议大事,柳永偏偏笔下尽是烟火气,写人生、写男女情、写离别愁,写得老百姓爱听、达官显贵摇头。 其实,这种“才高被打压”的现象,不光在柳永身上有,整个宋代都时不时出现。才子想进体制,但体制却有自己的标准。普通人总以为有才就能出头,其实在现实里,还得看合不合“胃口”。这不只是一场个人命运的碰撞,也是整个时代对才华的“筛选”。细想一下,科举就像一张巨网,有的鱼再大也游不出去。 但柳永没放弃。别人落榜是短暂的失意,他落榜是常态。背后是全家人的希望,前面是数万人的竞争。每次榜单出来,他还是会去看,哪怕心里明知希望渺茫,也不舍得彻底认输。这种坚持,其实更像是一种执拗。许多人都知道柳永会写词,但很少有人愿意了解他那份靠科举改变命运的执着。现实里,多的是像柳永一样“低头赶路,抬头无门”的普通人。 就在柳永最灰心的时候,礼部的差役找到他,说朝廷有新规:年满五十,考过五次,不管考得好坏,特批进士名额,算是给“老考生”一个补偿。用现在的话说,这是一种人情关怀,也是一种现实让步。 但谁能想到,千辛万苦争来的进士头衔,最后成了“满五十送福利”。表面上看,这是朝廷的恩典,细琢磨,其实是宋代科举制度下的一种妥协。很多考生,年纪越大,机会越小。朝廷要的是新鲜血液,却不能无情抛弃那些苦读一生的人。于是,“特奏名”成了两全之策,既安抚了考生,也缓解了社会压力。 在历史资料里,特奏名的条件很明确:进士考五次,年过五十,朝廷可以破格录取。流程也简单,只需走个过场,写写诗文就算完事。其实这背后藏着一层无奈,一代代老书生,为了功名把最好年华耗在考场上,国家和家庭都等着他们有个交代。 看似是一份迟来的礼物,实际上也显得沉甸甸。有人觉得这是“白捡的”,但站在柳永的角度,不到最后一刻,没有人会甘心接受这样的结果。毕竟,靠能力和靠政策,是两种滋味。 很多人感慨,这样的“福利”其实是时代的一面镜子。它说明了宋代社会对知识分子的尊重,也暴露出科举制度的“漏洞”。用真才实学选人,固然好;但千军万马过独木桥,总有人掉队。如果连基本的温情都没有,社会就会冷下来。其实这不只是柳永个人的机遇或无奈,更是制度对人心的回应。考场之外,还有多少像柳永一样,满身才华却得靠“政策兜底”的人? 柳永领到特奏名后,终于做了官。官不大,叫“团练推官”,说白了就是个地方的小官。按道理说,家族的脸上有光,亲戚朋友都能沾点喜气。可真正落到柳永头上,他心里的感觉并不轻松。 进士,这三个字,在北宋代表着一条“通天路”。可柳永拿到这个身份时,年过半百,青春已逝。和那些少年成名的同僚相比,他是“熬”出来的老人,身上多了几分厚重,也少了几分锐气。那些年少有为的同事,议政论事,谈笑风生;而柳永,更多的是沉默和隐忍。现实给了他机会,也给了他考验。 有人说,柳永心里有苦,也有明白。他早就不是那个只想着“金榜题名”的年轻人了。半辈子的坎坷,让他更懂得珍惜身边的点滴。他写的词,仍旧流传在坊间,普通老百姓依然喜欢。也正因为经历了太多的等待和失落,柳永能体会到人生的不易。他没法改变命运,但他用自己的方式,在有限的时光里活出了自己的样子。 有些事情,就是这样:想要的,等了大半辈子,真来了反而心平气和。进士头衔,既是荣誉,也是时代赋予的包袱。柳永明白,这不光是给自己交代,更是给家人和所有努力过的普通人一个希望。也许命运并不公平,但能熬到最后的人,终归会有一线光亮。 柳永的这条路,走得并不容易。才华和现实总是拉扯着前行,努力了,可能还是没法如愿。但换个角度讲,只要不放弃,就有转机。进士身份在那个年代意义非凡,有的人靠的是天分,有的人靠的是苦熬。柳永之所以让人记住,不只是因为他会写词,更是因为他身上那份不服输、不低头的劲头。