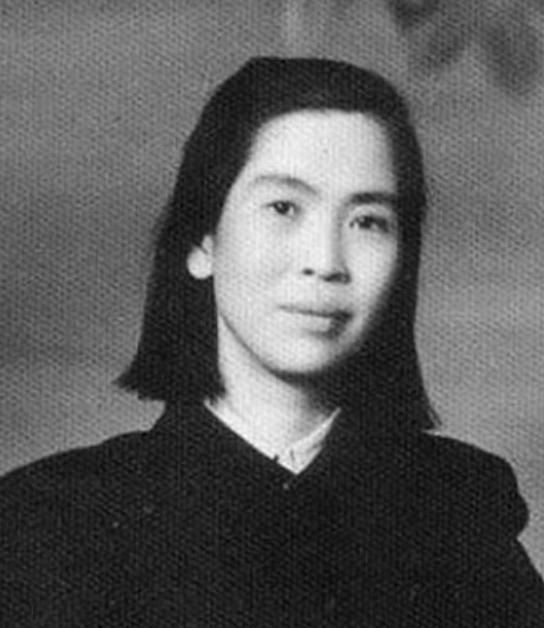

毛主席庐山秘见贺子珍,时隔1年后贺子珍再登庐山:主席还会来的 “1959年7月的一个闷热傍晚,卫士低声嘱咐:‘主席今晚也许会抽空见一位老朋友,你守好门。’”山风裹着云雾,庐山会议正紧锣密鼓,外界根本想不到毛泽东还安排了一场静悄悄的会面。那位“老朋友”正是离别二十二年的贺子珍。 毛泽东喜欢夜谈。他在值班室踱步,手里夹着半支香烟,时不时掸下烟灰。门被推开,贺子珍进来,先愣了一秒,眼泪就掉了下来。毛泽东抬手示意坐下:“别急,先喝口茶。”一句温和的招呼,把时间拉回了他们上一次并肩作战的日子。双方一句寒暄、一声叹息,抵得过千言万语。那夜谈了一个多小时,内容没人记录,值班室灯光却亮到凌晨。 外人只看到会场风起云涌,谁也不知道山间小径上一辆吉普悄然溜走。陪同下山的水静后来回忆:“主席交代,一定守着贺大姐,别让她乱跑。”他怕流言,也怕她的情绪失控。事实上,离别后第一次重逢,贺子珍的兴奋与惶惑交织,走出那扇门时,她居然顺手揣走了主席桌上的安眠药。毛泽东发现后让人赶紧追回,“这种药厉害,别让她当作普通镇痛丸。” 如果只看这一幕,很难想象他们之间漫长而曲折的前史。把时间拨回1937年。那一年,子弹碎片在贺子珍体内迁移,她一气之下决意赴苏联治疗。她自信能取出弹片,再学两年医护知识,然后回到战场。然而苏联医生一句话击碎了幻想:弹片粘连神经,动刀只会瘫痪。治疗落空、学习间断,随后又失去刚出生的幼子,她的世界一下子灰暗。 生活的打击还不止于此。1938年底,塔斯社电讯在莫斯科流传:延安窑洞里,毛泽东与“妻子江青”并肩送客。那条短短的外电把贺子珍推进失眠噩梦。她原以为是一条误报,直到1939年周恩来夫妇带来毛泽东亲笔信,信里用词首次加了“同志”两字,她才意识到婚姻已留在过去。那一夜,一位护士听见她自言自语:“为什么我要走?” 战争卷走了私人悲欢。1941年卫国战争爆发,莫斯科实行配给。贺子珍白天缝制服,晚上帮厨,空当还要照顾李敏、岸英、岸青三个孩子。她给自己开垦一小块土豆地,常说“孩子饿不得”。然而忙碌并未换来安全,李敏终因肺炎病危,好在抢救过来。紧绷的神经一次次被撕扯,心理崩溃也就不难理解。1946年,王稼祥把她从精神病院接出来,她只说:“我想回国。” 1947年列车驶进东北,她搂着孩子们,一路笑得像个小姑娘。可真正回到解放区,她才明白组织的顾虑:新形势下,领袖的私生活要避免争议。山海关车站,中央警卫人员拦下她们,理由简单——“南下上海,别进北京。”贺子珍没闹,提着行李默默转乘,在哥哥家落脚。 之后几年,她身份尴尬,工作无着,只能在沪杭之间辗转。1954年,她因收音机里播放的《政府工作报告》声线而彻夜不眠,终于昏迷。医生诊断为强烈精神刺激。女儿急报北平,毛泽东得知噩耗,首次在孩子面前落泪,他写信嘱其“按医嘱,少抽烟”。白纸黑字送到病榻,贺子珍神志逐渐恢复。那封朴素的信,比任何名医都灵。 1959年庐山会议前夕,毛泽东一再吩咐,把女儿婚礼推迟,等他回京主持。当他在山上听曾志提起“贺子珍身体不错”时,终于动了见面的念头。保密措施极端:接人用省委第一书记的车,夜色保护,值班室会面。不到十人知情,连周恩来也事后才听说。两人隔着茶几,谈了苏联、谈了女儿,也谈了那句迟到的“为什么要走”。毛泽东没有责怪,只是摇头:“忙,比过去更忙。”贺子珍低头,眼泪再次掉下来。 第二天,毛泽东临时取消再会,担心情绪反复。车子下山时,贺子珍心里犯嘀咕:他说还要谈,怎么让我走?思来想去,心病又起。毛泽东得知后让李敏带水果、代问候。李敏回忆,父亲把一盒外宾送的洋烟塞给她,“你妈戒烟难,少给她抽一点,也算我的心意。” 1960年夏天,贺子珍忽然预感主席要上庐山,再次请求省委派车。工作人员反复解释“主席不在”,她依旧执拗上山。清晨雾大,山路湿滑,她拄着手杖走到那间值班室,摸着门框自语:“他还会来的。”夜里,她一根接一根地抽烟,烟蒂在灰缸里摞成小山。 遗憾的是,1962、1966两度重返庐山,她依旧没能再见到毛泽东。有人问她为何执念如此,她只笑:“他喜欢这里,或许哪天又来开会。”那笑里带着倔强,也带着无法言说的落寞。 1976年9月9日清晨,电台播报领袖逝世的消息。贺子珍在上海家中坐了很久,没说一句话,泪水却一直往下掉。三年后,她获准北上,进入毛主席纪念堂瞻仰遗容。那次排队时间很长,她没有倚靠拐杖,只靠墙站立,两手紧握,目光一刻不离水晶棺。一位老兵轻声提醒她向前移动,她点点头,仍盯着那张熟悉的脸。