1972年陈毅病逝,悼词出现“有功有过“4字,毛主席看后直接划掉了! 1972年1月6日深夜11点55分,陈毅元帅在北京医院病逝,享年71岁,消息传出后,全国上下震动,这个为国家奔走半生、为人民出生入死的老战士,在那个冬夜里悄然离去,留下无数人唏嘘。 陈毅的一生经历丰富,战功卓著,是新中国的开国元勋之一,他曾在井冈山与毛主席并肩作战,在抗战和解放战争中担任重要职务,参与指挥多场关键战役。 新中国成立后,他又担任外交部长,为中国走向国际舞台作出突出贡献,他敢言敢做,有自己的性格,也因此在后来特殊时期受到不少非议,但这都不能抹去他对国家和人民的巨大贡献。 陈毅去世后,治丧委员会成立,相关单位开始着手准备悼词,在最初拟定的稿件中,有“有功有过”四个字,这句话在文字上似乎中正平和,但对于了解历史背景的人来说,这四个字并不简单。 在那个时代,一句悼词就是一个政治信号,一段定性评价可能影响后世对人物功过的理解。 悼词首先送到周恩来总理处审核,他看到“有功有过”四个字后,提出修改意见,亲自加上了一段表述,强调陈毅“功大于过”,并特别提到他在皖南事变期间,坚决执行毛主席指示,在新四军的发展中起了巨大作用。 周总理这么做,是在有限的空间中,尽力为陈毅正名,改后的悼词再次上呈毛主席审阅。 毛主席仔细看过后,拿起笔,干脆利落地把“有功有过”四个字划掉,也删去了“功大于过”的补充,并在旁边写下“功过评论不宜作”,他没有多言,但这一笔比千言万语更有分量。 毛主席当时身体已经非常虚弱,医生不建议他外出,他很少参加公开活动,尤其是冬天,但就在追悼会当天——1月10日中午,他突然下令调车,决定亲自前往八宝山。 周恩来得知此事后,立刻扩大了追悼会规模,通知在京政治局委员、人大、政协、各人民团体,以及来华访问的西哈努克亲王夫妇。 当天北京下雪,道路湿滑,下午三点,八宝山礼堂内外肃穆庄重,灵堂中央摆放着陈毅的遗像,目光深邃,骨灰盒覆盖着党旗,两侧是仪仗兵站岗,各界送来的花圈已经排满大厅,外面走廊也摆满了挽联。 毛主席身着大衣,脚穿宽松棉鞋,没有事先通知任何人,他就这样出现在礼堂门口,张茜看到毛主席,泪水夺眶而出。 毛主席坚持要参加全部仪式,他站在灵台前,注视着灵柩良久,面对花圈和挽联,他目光缓缓扫过,最后停留在一副写有“有功于天下”的挽联上,他神情凝重,没有多说话。 随后追悼会正式开始,李德生主持,奏哀乐,全体默哀,周恩来走上台致悼词,字数不到600,但情感饱满,他数次哽咽,中途停顿,不少人低头抹泪。 最后一句“陈毅同志安息吧”刚读完,扩音器突然发出响声,随即失效,工作人员查不出原因,但追悼会继续进行,李德生宣布进行遗体告别,所有人静静排队,鞠躬告别。 这次追悼会,是毛主席晚年亲自参加的极少数活动之一,他不再有力气频繁出行,但为了这个老战友,他破例了,这不仅仅是友情,更是一种态度,他知道有些历史评价不能在那时盖棺定论,需要时间,需要后人。 陈毅的追悼会原本限定500人参加,因为毛主席突然决定前往,最终到场人数达1500人左右,当时在北京的许多元帅、将军、部长都来了。 他们中有的多年未曾公开露面,也都来了,他们并肩战斗过,他们清楚这个人曾为国家付出多少。 刘伯承当时双目几乎失明,也坚持来灵堂,他在陈毅遗体前久久不愿离去,用手抚摸遗体,朱德高烧不退,仍坚持出席,这些细节没有广播报道,但在场的人都记得,他们的出现,是对陈毅一生最有力的回应。 追悼会第二天,《人民日报》整版刊登了相关新闻,国内外多国政要发来吊唁,陈毅的影响力不止于军政,他的外交能力、人格魅力也深受认可。 这一场风雪中的告别,因那四个字的划去而格外引人注目,毛主席没有用更多语言,却通过实际行动表达了自己的态度,他没有用政治标签给老战友定调,而是选择留白。 他知道,历史不会只看一纸悼词,真正的功过,要由时间和人民去评价,那一笔划去的,是复杂时局中的一丝清明,也是对一段情义的无声告慰。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国新闻网——陈毅追悼会历经风波 毛泽东亲自修改悼词并出席

琉璃药师

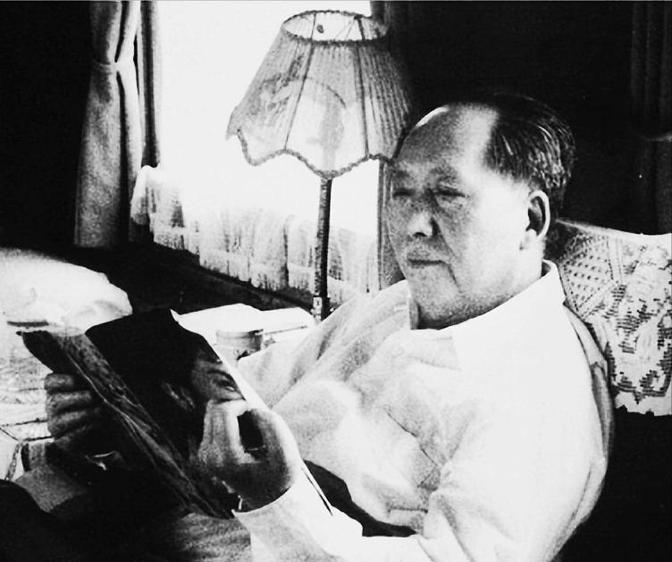

此去泉台招旧部, 旌旗十万斩阎罗。致敬陈老总