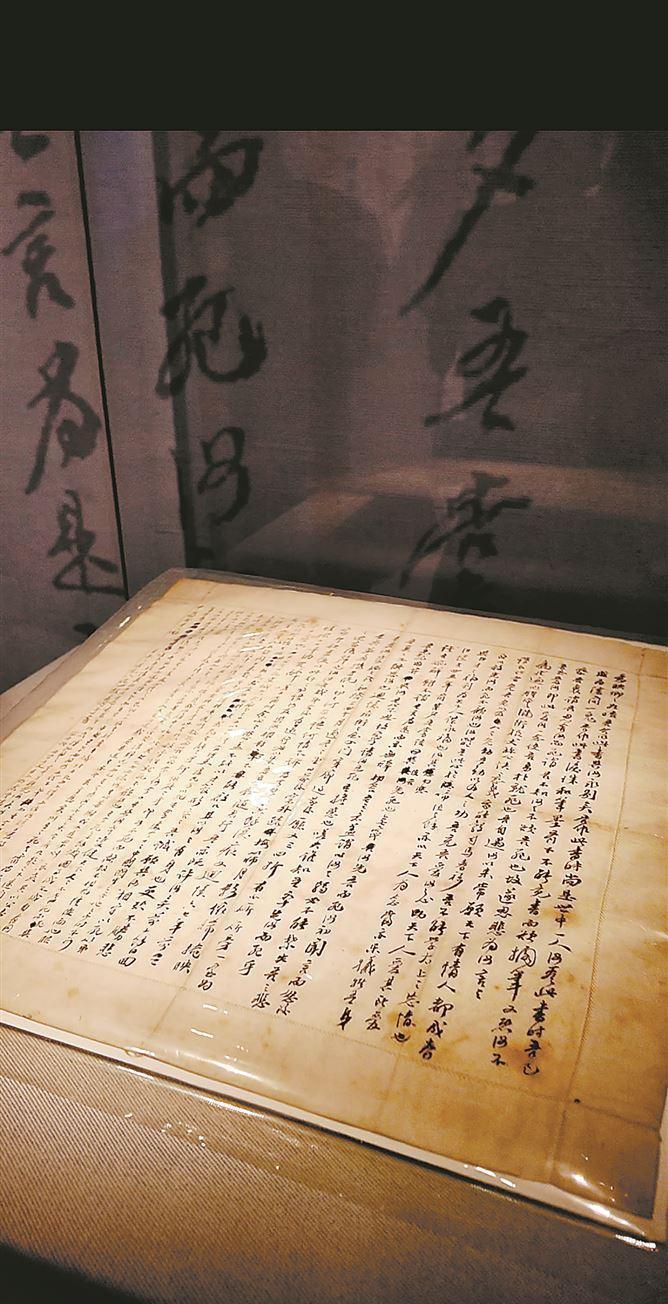

一名年轻人路遇强盗,主动把钱财拿出来,唯独不肯交一张纸,这时强盗夺过来一看,没想到他看后直接跪倒在地,瞬间痛哭流涕。 那年,林仲新不过二十出头,瘦瘦的身子,背着个铁匣子,走得小心又紧张。他不是怕山贼,是怕路上出了差错,铁匣子里那封信回不了家。 那是他爹留给他的,是林觉民写给妻子的《与妻书》。 林觉民是谁?辛亥革命的烈士,黄花岗七十二烈士之一。被捕那年才24岁。可他写的信,却震了一个时代,百年之后读来,依旧让人心颤。 可那时林仲新不知道,等着他的不是归家的温情,而是一场突如其来的生死劫。 山路不好走,他走到半山腰时,天色刚黑,四五个男人猛地从林子里冲出来,手里拿着刀,有人还背了枪。 林仲新知道躲不过,干脆站住了。他没哭,也没喊。他只是放下背包,双手举起,说:“你们要什么我都给,别伤我。” 强盗们翻了他的包,钱、干粮、衣服一样没落下。最后,一个壮汉指着他背上的铁匣子:“这个最值钱吧?” 林仲新急了,连忙扑过去护着那铁匣,声音都哽了:“别动这个,求你们了……这是林觉民的遗物。” 强盗愣了,林觉民这名字,他们听过。小时候村里老人常讲,一个写信写到让人流泪的英雄,一个上了刑场都不肯跪的硬骨头。可那不过是传说,哪想到今天跟眼前这个年轻人扯上关系。 “真的假的?打开看看。”头目摆了摆手。林仲新还想拦,可强盗已经把铁匣子夺过去。 铁匣子不大,里面就一封纸信,泛黄的纸张,边角都卷了,像是随时会碎。头目粗着嗓子念了两句,声音突然卡住了,眼圈一下子红了。 “意映卿卿如晤……吾今以此书与汝永别矣。”这短短几字,像锤子一样砸在他们心头。那一刻,四周山林寂静,只有风吹树叶颤动的声音。 那男人跪了下来,把信举得高高的,像是怕弄脏了。他嘴唇发抖,哑着嗓子说:“兄弟们,这不是咱能碰的东西。” 剩下几人面面相觑,但没人出声,他们都被那封信里的字打住了。头目读得不多,可他知道这封信为什么能传百年。他的手在颤,眼泪一滴滴砸到纸上。 林仲新没说话,他轻轻把信接过来,用布重新包好,贴在胸口。他眼神平静,却像是刚从悬崖边走过一遭。 强盗们没再说什么。他们把所有东西还给了他,甚至还从自己口袋里掏出干粮和水,一路把他送到村口。走前,那个头目咬着牙说:“你告诉别人,就说我们见过信。” 那天之后,这群人再没在附近作乱。有人说他们解散了,有人说他们悔过自新,还有人说他们去了南边打工。没人知道他们去哪了,但他们的眼泪,留在了那封信里。 那封信不是写给这群人的,可他们却像是收信人一样,被打动了。 林觉民写《与妻书》那天是1911年4月24日。他知道自己可能回不来了。可他没写“我不怕死”,也没写“革命光荣”。 他写的是他怎么爱妻子,怎么舍不得她,怎么想看儿子学走路。他说:“吾至爱汝也,今诀矣。”他是革命者,可他首先是一个丈夫,是一个父亲,是一个人。 这才是最打动人的地方。他的信没喊口号,也没讲道理。他只是用了最温柔的语气,说了最沉重的别离。 那张纸,看着轻,其实比任何金银财宝都贵重。它能让一个强盗放下刀,也能让一个陌生人痛哭流涕。 有人说这是神话,可这不是神话,是信仰。不是纸张打动了人,是纸里的人格,是林觉民骨子里的那份真。 如今再看,百年过去了,《与妻书》依旧在中国国家博物馆里静静躺着。它没有声音,却比任何演讲都有力。它没有颜色,却比任何画作都深刻。 人总要有点东西,是不能让的。就像林仲新,他可以丢钱,可以饿肚子,可以被吓得发抖,但他死也不肯放下那封信。 因为他知道,那是他父亲用命换来的,是他母亲用一生守护的,是这个家最后的底气。 那群强盗,也在那天明白了,什么叫“不能抢的东西”。他们抢得了钱,抢得了命,却抢不了信里的情和义。 这世上最贵重的,不是金子,不是银子,是一封写给妻子的信,一份不肯放弃的爱,一种哪怕面对死亡也不低头的骨气。 这封信,救过一个年轻人,也教会了一群强盗。在那封纸上,他们看见了一个人的灵魂,也看见了自己失落已久的良知。 这才是信的意义,不是传递消息,是传递信仰。因为有这样的人、这样的一封信,所以今天的我们,才有资格过平静日子。 林觉民走了,陈意映也走了,可他们的故事还在。那封纸也还在,静静地躺着,等下一个人读懂它。 参考:林觉民与妻书:破旧身先去 情真传百年——辛亥革命网

![恐怖通常就是熟悉场景下的违和陌生感引发的极度不适,但在高速上有点过分了。[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/5343348156570179321.jpg?id=0)