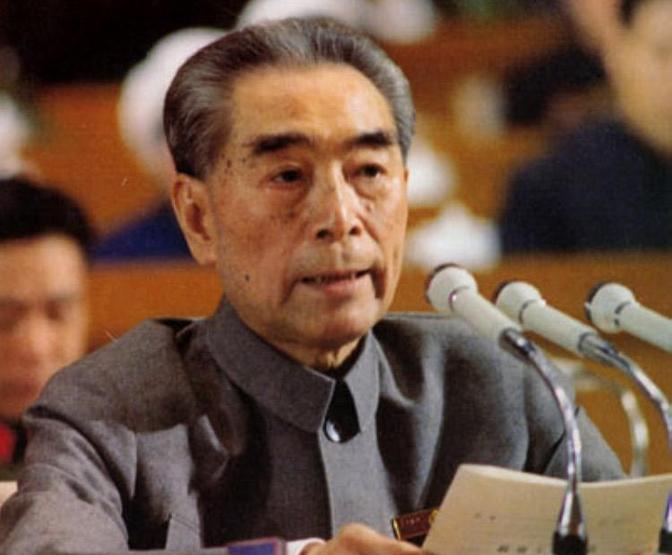

1956年,一名外国记者问周总理:若蒋介石带着台湾回归中国,会怎么安排,会不会考虑给他一个部长职位?周总理的回答,让所有记者都为中国共产党竖起了大拇指。 1956年,新中国成立才7年,国内百废待兴,国际上也风起云涌。朝鲜战争刚打完不久,中苏关系还算铁,但美国带着西方阵营对中国虎视眈眈。就在两年前,1954年第一次台海危机爆发,美国跟台湾签了《共同防御条约》,摆明了要把台湾拉进自己的势力范围。蒋介石呢,当时在台湾站稳了脚跟,手握军权,日子过得还挺硬气。他虽然嘴上喊着“反攻大陆”,但实际上更多是靠着美国撑腰,跟大陆这边隔海对峙。 这场国际会议,是中国想向世界展示自己外交政策的机会。记者们自然不会放过机会,逮着敏感话题就问,想看看中国政府的态度。结果,这个关于蒋介石的问题,就这么被抛了出来。 那名外国记者的问题其实很有心机。他问的不是“蒋介石会不会回来”,而是“如果他回来,你们会咋安排,会不会给个部长职位”。这话听着简单,实则藏着刀。部长职位在西方政治里不算啥,但在当时的中国语境下,这是在试探共产党对蒋介石的态度——是把他当敌人收拾,还是当“自己人”拉拢?更深一层,这是在问中国对台湾问题的底线在哪。 蒋介石那时候的角色也挺复杂。他领导国民党跟共产党打了那么多年内战,1949年败退台湾后,国际上不少国家还认他是“正统”。所以,这个问题一提出来,现场气氛立马就紧张了。 周恩来面对这个问题,没慌也没急。他停顿了一下,然后用很平静的语气说:“蒋介石如果回来,绝不会是部长,而是国家领导人之一,我们共产党人从不计较个人恩怨。”这话一出,全场都愣了。 为啥愣?第一,他没直接拒绝蒋介石回来,而是把门留了一条缝,显得共产党有气度。第二,他说“不是部长,而是国家领导人之一”,直接把话题拔高了,意思是只要你回来,国家统一的大局比啥都重要,职位高低不是问题。第三,那句“不计较个人恩怨”,既回应了历史上的恩怨情仇,又展现了共产党为了统一愿意放下私怨的胸怀。 这话听着简单,其实高明得不行。既没给蒋介石贴金,也没贬低他,而是把焦点放在国家统一上。外国记者听了,马上就get到了这背后的深意,觉得这回答太有水平了。 周恩来的回答不是随便说的。早在1955年,他在万隆会议上就提过,中国愿意跟台湾当局协商和平解放台湾。这次1956年的表态,是对之前政策的延续。共产党那时候真心想推动和平统一,不光是嘴上说说,还付出了实际行动。 比如,1956年,章士钊就带着周恩来起草、毛泽东改过的信去了香港。这封信里提出了“第三次国共合作”的想法,说只要蒋介石同意和平统一,中央会给他安排个合适的职位,台湾的制度还能先不变。这想法在当时可是挺大胆的,差不多是后来“一国两制”的雏形。 蒋介石收到信后也不是没动心。他的日记里写过,这提议“有可斟酌处”。但他疑心重,怕这是共产党的计谋,就派了特使宋宜山去北京摸底。1957年,周恩来亲自接见宋宜山,说得很明白:蒋介石回来可以当全国政协副主席,台湾制度暂时不动。这条件已经很实在了,可惜后来局势变了,没能谈成。 本来1956年到1957年,两岸关系有点缓和的苗头。可惜好景不长,1958年金门炮战一打,和平的路就被堵死了。那次炮战是第二次台海危机,直接让双方回到军事对峙的老路上。蒋介石在台湾继续当他的“总统”,共产党这边也只能把和平统一暂时放一边,先忙着发展自己。 周恩来后来一直为国家操劳到1976年去世。蒋介石呢,1975年在台湾去世,也没看到统一那天。两人的选择和命运都不一样,但1956年那次回答,确实是历史上的一个亮点。