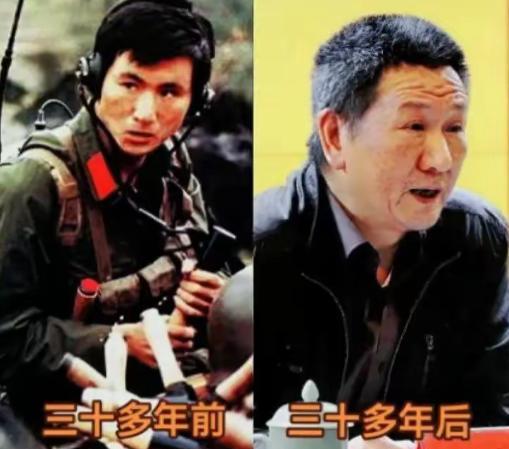

杨启良独自坚守阵地整整一年,等支援部队终于赶到时,他已瘦骨嶙峋,身上多处腐烂不堪,一年后重返部队,连上级都认不出他来,凭着惊人的意志力,他撑过猫耳洞的生死岁月,哪怕只剩他一人,也死死盯住敌军动向,最终荣获“一等功”。 那时候的杨启良只有22岁,年少气盛,但他胸中却有着不可动摇的决心——保家卫国,这份决心,驱使他踏上了这条荆棘满布的路。 刚入伍时,他是个初出茅庐的新兵,然而很快,他凭借顽强的意志和过人的训练,成为了班长。 这份责任,不仅仅是在战场上拿枪作战,更是对于每一寸土地的捍卫,1985年,命运将他带到了云南老山,那里没有生机,只有无尽的硝烟与炮火。 就在那个艰难的三月,他和他的战友们执行了一个穿插任务,途中,九个战友不幸牺牲,杨启良带着剩下的人,一同在猫耳洞里坚守着阵地。 接下来的日子,敌军不断地进攻,每一天,每一夜,都是生与死的较量,战友们一个个倒下,最后只剩下杨启良孤身一人,他在那狭小的猫耳洞里,与敌人周旋,生死不明。 受伤的他,饥饿、寒冷,身心几乎崩溃,但他坚信:“只要我还活着,阵地就还在。”直到一个月后,他被救援部队找到,那时,他的身形已是瘦骨嶙峋,浑身腐烂,但他依然没有放弃对敌的侦察工作。 他的坚守,被誉为一种精神的象征,这不仅仅是一份责任,更是一种无畏的力量,当他回到部队时,连上级领导都认不出他来。 那一刻,他的眼中,依旧闪烁着战斗的火光,年少的他,经历了常人无法想象的考验,用血与汗写下了属于自己的英雄传奇,战后,他被授予“一等功”,成为了一名名副其实的英雄。 对于许多人来说,这样的故事是遥不可及的传奇,但在杨启良的身上,我们看到了什么是坚持,什么是责任,为了守住这片土地,他用自己的血肉之躯,捍卫了我们的尊严。 回归家乡后,他的生活并没有因为一纸奖章而结束,他继续为人民服务,在地方工作中,他依然展现出那份“为人民打抱不平”的决心,无论是面对社会的不公,还是生活中的琐事,他依旧是那个勇敢无畏的战士。 杨启良的故事,不仅仅是一个时代的缩影,更是我们每个人心中那股不服输、不言败的力量。 作为当下的我们,是否也能像杨启良一样,在困难面前不低头,在挫折面前不退缩?对于他那份不畏生死、勇于担当的精神,你又有什么想法呢? 你是否曾经也在困境中坚持过,为了自己,为了他人,迎难而上?欢迎在评论区留下你的看法,我们一起讨论! 参考资料:浙江日报——昔日战斗英雄变成调解“老娘舅” 这背后有什么故事?