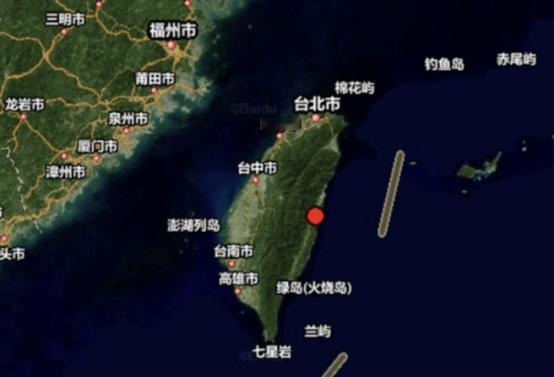

其实,台湾省有两个“共识”,一个是90%以上的人都不同意祖国的统一。就是他们的“台独共识”,这个“共识”包括了蓝绿很多党派,包括了台湾的广大基层人。 (信源:人民日报——国台办:《反分裂国家法》为“台独”分裂势力划定了不可逾越的红线) 台湾海峡上空的民意,像一团迷雾。一边有民调说,超过九成台湾民众反对统一;另一边的数据又显示,近半数人支持“台独”。 可现实中,绝大多数人却选择了既不统、也不独的“维持现状”。这看似矛盾的选择背后,并非简单的政治站队,而是一笔笔夹杂着历史、利益与恐惧的精明算盘。 这种认同的变迁,并非一朝一夕。源头,得从教科书翻起。自上世纪九十年代起,台湾的教育体系开始系统性地淡化中国历史。 到了2018年课纲,所谓的“中国史”甚至被直接并入“东亚史”的框架。一位台湾大学生就曾坦言,课本里只讲郑成功是“开台先贤”,却对他为何反清复明、与大陆的深层联系避而不谈。 教育播下种子,媒体则负责浇灌。岛内亲绿媒体常年渲染“大陆威胁论”,2024年解放军环台军演,有电视台竟将演习画面配上“入侵”字样播出,收视率反而创下新高。 在18到29岁群体中,即便超过四分之三的人自认是“台湾人”,但这种认同的底色,更多是对战争的恐惧和对经济利益的权衡。 也有些年轻人,在亲身经历后开始独立思考。台大学生陈廷瑄曾被教育要“仇视”大陆,可去上海交换后却坦言:“那里根本不是民进党说的那样。” 两岸经济的深度捆绑,是“维持现状”最坚实的底座。2022年,两岸贸易额高达3283亿美元,这份沉甸甸的账单,让许多人的钱包鼓了起来。 即使是大陆推出的“农林22条”等惠台政策,虽常被批“统战”,却也并非无人问津。只是现实的阻力同样巨大,云林一位茶农就道出苦衷,申请大陆补贴的表格有50页,流程繁琐,远不如领台湾当局的补助来得快。 这背后,是一位台中电子厂老板算过的那笔账:“如果两岸开战,我的工厂三天就得瘫痪。但如果我公开支持台独,明天银行就会上门抽贷。”这种对生存和利益的极度敏感,才是民意最真实的底色。 当然,这脆弱的平衡受外部力量持续拉扯。美国对台军售如往滚油里加水,2020至2023年军售总额超200亿美元,涉及F - 16V战机、“海马斯”火箭炮等,意在将台湾打造成“豪猪”,却催生岛内“棋子”与“弃子”的焦虑。 台海军退役中将兰宁利质疑美国“火山”布雷车无用,让台湾当冤大头。同时,台湾“外交空间”被快速挤压,2024年“邦交国”仅剩12个,有“邦交国”大使私下称拿台湾钱但学生去大陆留学。 面对此局面,大陆打出“经济融合”与“军事威慑”组合拳,一方面给予持续经济利好,另一方面开展常态化军事演习。 有趣的是,金门民宿老板发现解放军军机绕台时,大陆游客照常订房,台湾本岛客人取消一半订单,可见军事威慑的心理效应远比想象复杂。 一旦“维持现状”的平衡被打破,代价将是各方都无法承受之重。军事专家推算,解放军若武力攻台,仅渡海阶段就可能付出数万人的伤亡。 而台湾地形复杂,中央山脉如同天然屏障,一旦陷入山地战与城市战,将是血腥的泥潭。但炮火的代价,远不止于战场。真正的“核武器”,攥在台积电手里。 作为全球芯片代工的霸主,台积电一旦停摆,全球科技产业链将瞬间瘫痪,从手机到汽车,无一幸免。美国商务部长雷蒙多甚至直言,要不惜一切代价“保护台积电”。 这种深层矛盾,在灾难面前暴露无遗。2024年花莲地震,大陆救援队第一时间表态驰援,却被台当局以“统战”为由拒绝。 一位灾民林阿嬷的话却在社交媒体流传:“他们骂大陆统战,可救灾现场,大陆的无人机比民进党的官員来得还快。” 说到底,台湾那九成反对统一的民意,究竟是铁板一块,还是能在现实利益的敲打下逐渐松动?和平终究比对抗金贵,毕竟没人愿意拿安稳日子去换一片战火废墟。